Sitz der Zentrale der Treuhandanstalt in Berlin, Leipziger Straße/Wilhelmstraße, 1993. Von 1991 bis 1994 sitzt die Treuhand in dem monumentalen Bürogebäude, das seit April 1992 den Namen »Detlev-Rohwedder-Haus« trägt. An diesem Schalter melden sich potentielle Käufer der ehemaligen DDR-Betriebe an. (picture alliance / ZB – Fotoreport / Hubert Link)

Warum hungerten in Thüringen Bergleute?

Kali aus Thüringen war ein stabiles Exportprodukt der DDR, denn sie konnte es unter dem Weltmarktpreis anbieten. 26 Millionen Tonnen wurden 1990 gefördert. Doch das Kaliwerk »Thomas Müntzer« in Bischofferode, das seit 1970 zum Volkseigenen Betrieb (VEB) Kombinat Kali mit Stammsitz in Sondershausen gehörte, sollte geschlossen werden. Der Grund: Im Westen förderte etwa ein Drittel der Belegschaft der dortigen Kali-Gruben die gleiche Menge, und Ost und West konkurrierten auf dem Weltmarkt. In Bischofferode mussten tausendneunhundert Kumpel gehen, die verbliebenen rund siebenhundert Leute erhielten trotzdem die Produktionsmenge aufrecht. Dennoch verkündete im Dezember 1992 die Treuhand das endgültige Aus zum Jahresende 1993. Nach der Fusion mit der westdeutschen Kali und Salz AG (später K+S AG) mit Sitz in Kassel würde es nur noch drei Gruben im Osten geben.

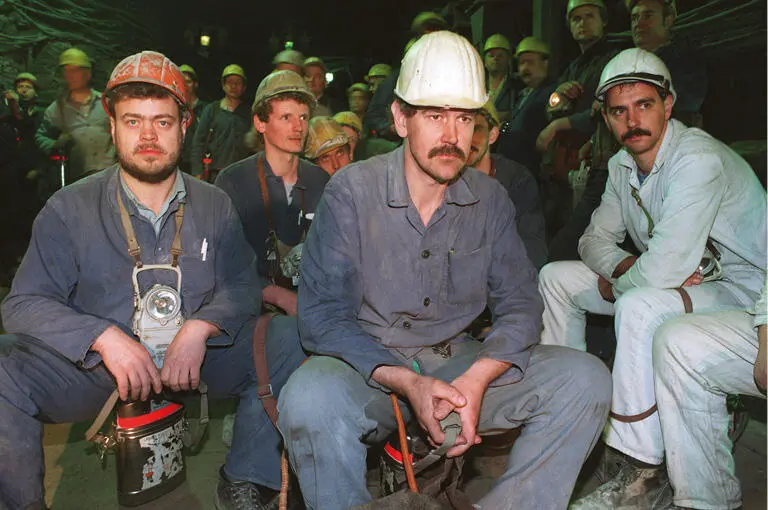

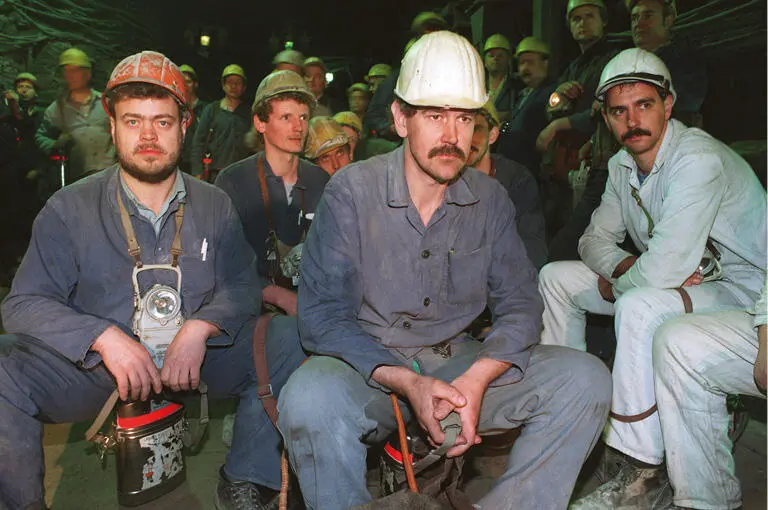

Dort regte sich Widerstand. Am 7. April 1993 besetzten fünfhundert Bergleute das Werk. Die Produktion lief diszipliniert weiter – ein einmaliger Vorgang in der deutschen Streikgeschichte. Als im Juli 1993 der Treuhandausschuss des Deutschen Bundestags die Fusion bestätigte, beschlossen zunächst zwölf Kumpel, in einen unbefristeten Hungerstreik zu treten. Es wurden immer mehr, und ihr Kampf galt bald als Symbol für den Kahlschlag der ostdeutschen Wirtschaft.

Bischofferode, April 1993: Kumpel des Kaliwerks besetzen den Betrieb. (picture alliance / ZB – Fotoreport / Ralf Hirschberger)

Bischofferode, Juli 1993: Diese Kumpel gehören zu den zwölf am 2. Juli 1993 in den Hungerstreik getretenen Bergarbeitern. (picture alliance / ZB – Fotoreport / Ralf Hirschberger)

Bischofferode, 1. August 1993: Die Rockgruppe »Puhdys« gibt ein Benefizkonzert für die streikenden Kalikumpel, bei dem rund zehntausend Sympathisanten aus der ganzen Republik ihre Solidarität bekunden. (picture alliance / dpa – Report / Ralf Hirschberger)

Am Ende standen rund vierzig Leute im Hungerstreik, den sie einundachtzig Tage durchhielten. Solidarität kam aus allen ostdeutschen Bundesländern. Allein der Verkauf von T-Shirts mit dem Aufdruck »Bischofferode ist überall« brachte 500.000 Mark ein. Schriftsteller wie Stefan Heym und Ulrich Plenzdorf bekundeten ihre Solidarität, und die »Puhdys« veranstalteten ein Benefizkonzert für die Streikenden. Es gab einen Besuch beim Papst in Rom und einen Marsch zur Treuhand nach Berlin.

Klaus-Dieter Schäfer, Kalikumpel aus Bischofferode und damals achtundvierzig Jahre alt, war am 17. Mai 1993 dabei. Ein Foto, auf dem er mit einem Knüppel auf ein Treuhandschild eindrosch, findet sich in manchen Geschichtsbüchern. Es blieb eine hilflose Wut, denn am Schluss stand trotz alledem das Aus. Für Klaus-Dieter Schäfer kam es Ende 1993 nach sechsundzwanzig Jahren im Kaliwerk. Es folgten noch zwei Jahre Abrissarbeiten, dann eine kurze Zeit in einer Auffangfirma, Arbeitslosigkeit und schließlich der Herzinfarkt. »Seitdem habe ich Rente gekriegt. Da kann man sagen: Arbeitslos macht krank«, erinnerte sich Schäfer fünfundzwanzig Jahre später.

Damals, 1993, ahnten er und seine Kumpel nicht, dass ihr Kampf von Anfang an keine Chance hatte.

Bischofferode, 21. August 1993: Ehemalige Stahlarbeiter des stillgelegten Krupp-Werks in Oranienburg bei Berlin demonstrieren vor den Werkstoren des Thüringer Kaliwerks für dessen Erhalt. (picture alliance / dpa / Ralf Hirschberger)

In dem über zwanzig Jahre lang geheim gehaltenen zweiundsechzigseitigen Vertrag zum Verkauf der Thüringer Kaligruben durch die Treuhand an das damalige Tochterunternehmen des BASF-Konzerns, Kali und Salz AG, hieß es in der Anlage, dass der Geschäftsplan »die Schließung von Bischofferode zum Ende des Jahres 1993« unterstelle. Für die Verluste vor und nach dem Ende der »Mitteldeutschen Kali AG« (in der die Betriebe der ostdeutschen Kaliindustrie gebündelt worden waren) sollte weitestgehend der Steuerzahler aufkommen. Der Vertrag regelte, dass Fehlbeträge »in den Geschäftsjahren 1993, 1994 und 1995 zu 90 Prozent auf die Treuhandanstalt und zu 10 Prozent auf K+S« aufzuteilen seien. Für die beiden folgenden Jahre wurde eine abgestufte Verlustübernahme der K+S auf bis zu 20 Prozent verabredet. In Artikel 10 hieß es unter anderem: »Die Treuhandanstalt stellt das Gemeinschaftsunternehmen von allen Kosten aus Löhnen und Gehältern für Mitarbeiter des Betriebes Bischofferode frei, die dem Gemeinschaftsunternehmen nach dem 01.01.1994 entstehen.« Und das, obwohl nur 40 Prozent der Aktien an der Mitteldeutschen Kali AG bei der Treuhand verblieben, K+S jedoch 51 Prozent bekam. Der Rest wurde anderweitig aufgeteilt.

Bei den »garantierten« siebentausendfünfhundert Arbeitsplätzen auf fünf Jahre öffnete der Vertrag ein Hintertürchen. Ein Passus sah vor, dass ein zusätzlicher begrenzter Personalabbau »nicht der Zustimmung der Gesellschafterversammlung« bedürfe. Darüber hinaus stellte die Treuhandanstalt »das Gemeinschaftsunternehmen … für Sozialplankosten (inklusive mit dem Personalabbau verbundene Prozesskosten) frei«. Selbstverständlich übernahm sie auch die Verantwortung für stillgelegte Gruben. Alles, was nicht mehr benötigt würde, sollte an die Treuhandnachfolgerin »Gesellschaft zur Verwahrung und Verwertung von stillgelegten Bergwerksbetrieben mbH« übertragen werden.

Die protestierenden Kalikumpel wussten damals von alledem nichts. Sie bauten auf die Meinung der Experten, die das Werk als ausgesprochen ertragreich einstuften. Es hätte noch fünfzig Jahre betrieben werden können und förderte in Europa beispiellos reines Salz, das früher zu 90 Prozent exportiert wurde.

Und genau hier lag der Grund dafür, dass allein für die Schließung des »Thomas-Müntzer-Schachtes« 180 Millionen Euro aufgewandt und die Grube im Eichsfeld mit Lauge geflutet und dadurch unbrauchbar gemacht wurde. Gerhard Jüttemann, damals für die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat der Mitteldeutschen Kali AG, beschrieb ihn so: »Wenn die Mitteldeutsche Kali AG nicht mehr liefern kann, müssen unsere Kunden bei der Konkurrenz einkaufen. Die kann dann ihren Monopolpreis bestimmen.« Von den neuen Arbeitgebern sagte das so niemand den Bergleuten. Als Bundeswirtschaftsminister Günter Rexrodt (FDP), zuvor selbst Treuhandmanager, im November 1993 in Bischofferode auftauchte, beschwichtigte er nur: »Ihre Betroffenheit ist okay, Bergbau ist immer mehr als ein normaler Arbeitsplatz, Bergbau ist ein Mythos – aber Ihr Geschrei wird das nicht lösen …«

Читать дальше