Unstrittig dürfte sein, dass bei allen Rentenkürzungen der politische Wille vorhanden war, Angehörige der vormaligen DDR-Elite in ihren vermuteten Privilegien zu beschneiden. Dabei aufgetretene Überspitzungen wurden durch die auf Gerichtsentscheidungen folgenden Gesetzesänderungen korrigiert.

Für die Masse der DDR-Bürger an der Schwelle zur Rente war das nicht nötig, denn es wurde eine akzeptable Lösung gefunden, ihre Ansprüche ans »Westniveau« anzupassen. Dabei ging es darum, die vergleichsweise niedrigeren Arbeitsentgelte in der DDR durch einen Umrechnungsfaktor so weit zu erhöhen, dass die Rentengrundlage nun dem damaligen bundesdeutschen Durchschnitt entsprach.

Für das Jahr 1989 lag der Umrechnungsfaktor bei 3,2330. Wie er wirkte, machte die Rentenversicherung an einem Rechenbeispiel deutlich: »Für einen Durchschnittsverdiener in der DDR, der im Jahr 1989 für ein Jahresentgelt von 12.392 M Beiträge gezahlt hat, wird dieser Wert mit dem Umrechnungsfaktor 3,2330 erhöht. Für die Berechnung der Entgeltpunkte wird also ein Entgelt von 40.063 DM (12.392 M × 3,2330) zugrunde gelegt. Dieses Entgelt wird dann ins Verhältnis zum Durchschnittsentgelt (1989: 40.063 DM) gesetzt. Der Durchschnittsverdiener bekommt so für das Jahr 1989 einen Entgeltpunkt zugeordnet.«

Damit bekam ein Ostrentner ebenso wie ein Westdurchschnittsverdiener einen Rentenpunkt pro Arbeitsjahr. Der Wert dieser Punkte lag jedoch weit auseinander. Im Jahr 1990 betrug er in den neuen Bundesländern 15,95 DM, in den alten 39,58 DM. Durch größere Steigerungen im Osten als im Westen wurde er nach und nach abgebaut. Dieser Prozess ist noch nicht beendet.

Um Brüche bei der Rentenanpassung zu vermeiden, wurden durch Übergangsregeln eine Zahlbetragsgarantie und ein Vertrauensschutz eingeführt. Bereits bestehende DDR-Renten stellte die Rentenversicherung auf der Grundlage der Arbeitsjahre und des persönlichen Durchschnittseinkommens der letzten zwanzig Arbeitsjahre in der DDR zum 1. Januar 1992 um. Die Vertrauensschutzregelung galt für Versicherte, deren Rentenbeginn zwischen dem 1. Januar 1992 und dem 31. Dezember 1996 lag. Für sie wurde eine vom DDR-Rentenrecht ausgehende Vergleichsrente gezahlt.

Durch beide Maßnahmen konnte es jedoch passieren, dass die ausgezahlte Rente bereits höher lag als die nach den bereits geltenden Regeln der bundesdeutschen Sozialversicherung. In diesen Fällen bekamen die Rentnerinnen und Rentner die höhere Summe. Die Differenz, »Auffüllbeträge« genannt, wurden mit den folgenden Rentenerhöhungen »abgeschmolzen«.

Dieses Verfahren wurde in den 1990er Jahren offenbar nur schwer verstanden. Betroffene, die durch den »Auffüllbetrag« bereits mehr Rente kassierten, als ihnen nach der bestehenden Gesetzeslage eigentlich zustand, wunderten sich, dass sie bei den verschiedenen Rentenerhöhungen leer ausgingen. Manche fühlten sich durch dieses »Abschmelzen« ungerecht behandelt.

Ein weiterer Kritikpunkt lag darin, dass es eines langen gesetzgeberischen Prozesses bedurfte, um auch in der DDR gerechtfertigte Einkommensunterschiede in der späteren Rentenzahlung abzubilden. Er wurde mehrfach durch höchstrichterliche Entscheidungen angestoßen, was kein gutes Licht auf die Fähigkeiten der Regierenden warf.

Bis heute profitieren Rentner, die einen großen Teil ihres Berufslebens in der DDR zurückgelegt haben, von der damals ungebrochenen Rentenbiographie. Besonders betroffen sind dabei Frauen, die ihr Leben lang oder einen großen Teil davon, ein eigenes Einkommen erzielten. Für viele Menschen folgten nach 1990 jedoch sozialversicherte Verhältnisse – von Arbeitslosigkeit über Qualifizierungen bis zur Arbeit für Niedriglohn –, die für die spätere Rente nur gering wirksam wurden. Diese Jahrgänge haben derweil das Rentenalter erreicht oder stehen kurz davor. Ihre Altersbezüge sind oftmals zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Daraus ergibt sich das Problem der Altersarmut als Massenerscheinung, dessen überzeugende Lösung aussteht und von Jahr zu Jahr dringlicher wird.

(picture alliance / dpa-Zentralbild /Paul Glaser)

2 – »Treue Hände« & dunkle Geschäfte

(picture alliance / Paul Glaser / dpa-Zentralbild / ZB / Paul Glaser)

Warum entstand die Treuhand?

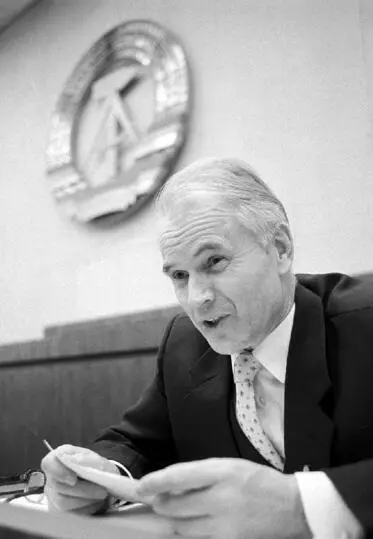

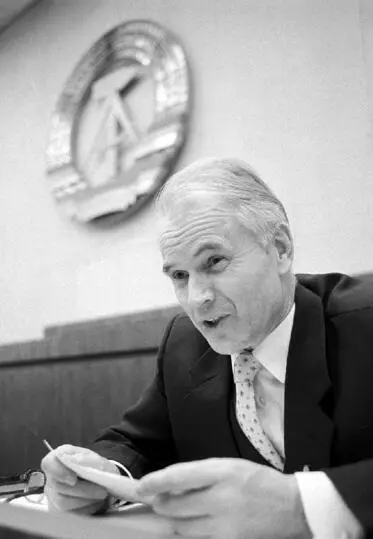

Eine »Treuhand« ist zunächst erst einmal nichts anderes als ein Vertragsverhältnis. Dabei gibt der Eigentümer einer Sache als »Treugeber« diese dem »Treunehmer« oder »Treuhänder«. Der übt dann damit alle mit dem Eigentum verbundenen Rechte im eigenen Namen, jedoch nicht zum eigenen Vorteil, aus. Das Wichtigste dabei sind die »treuen Hände«, denen das Eigentum anvertraut würde. 1989/90 wussten viele, wer »untreue Hände« gehabt hatte, aber niemand, wem man noch vertrauen könne. Die am 18. November 1989 unter Hans Modrow gebildete Regierung war durch keine demokratische Wahl legitimiert. Trotzdem verpflichtete sie die Verfassung der DDR, das »Eigentum des Volkes« zu schützen. Das war für sie der Kernpunkt für die »Rettung des Sozialismus«.

Hans Modrow wird am 13. November 1989, wenige Tage nach dem Mauerfall, von den Mitgliedern der Volkskammer als neuer Vorsitzender des Ministerrats der DDR eingesetzt und mit einer neuen Regierungsbildung beauftragt. (picture alliance / dpa / Volkhard Kühl)

Christa Luft, als Mitglied der Regierung Modrow bis zur freien Volkskammerwahl am 18. März 1990 im Amt der Ministerin für Wirtschaft der DDR, erklärte: »Da eine Privatisierung im großen Rahmen nicht zu unseren Zielen gehörte, hatte es auch einer speziellen Behörde dazu nicht bedurft. […] Eine Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums zu schaffen, war in der Regierung und der von ihr beauftragten Arbeitsgruppe ›Wirtschaftsreform‹, ebenfalls in der Volkskammer oder am Runden Tisch dabei lange überhaupt kein Thema.«

Das änderte sich, als Hans Modrow und seinen Koalitionären während des Besuchs am 13. und 14. Februar 1990 in Bonn klar wurde, dass das Ende der DDR nahte. Darauf reagierten auch die Anfang 1990 am Runden Tisch politisch aktiv gewordenen oppositionellen Gruppen, die nun in einem zeitweilig rechtsfreien Raum mitregierten. Überlegungen darüber, was aus dem »Volkseigentum« werden sollte, gingen vor allem vom »Freien Forschungskollegium ›Selbstorganisation‹« aus. Sie kulminierten in der Idee zur Gründung der Treuhandanstalt. Der Ingenieur Matthias Artzt, Mitglied des »Forschungskollegiums«, erklärte: »Der konkrete Anlass für den Entwurf zur Gründung einer Treuhandgesellschaft war der 7. Februar. An diesem Tag waren die Minister ohne Geschäftsbereich bei Bundeskanzler Kohl eingeladen. Und sie hatten um einen Milliardenkredit gebeten. Kohl hat dieses abgelehnt. Und am gleichen Tag haben wir noch ein Interview mit dem Präsidenten der USA, Bush, gehört, der gesagt hat: Nun geht es nur noch um den Anschluss der DDR nach Artikel 23.« So entstand der »Vorschlag der umgehenden Bildung einer Treuhandgesellschaft (Holding) zur Wahrung der Anteilsrechte der Bürger mit DDR-Staatsbürgerschaft am ›Volkseigentum‹ der DDR«. Sie sollte verhindern, dass sich im Einigungsprozess Funktionäre oder Spekulanten das DDR-Vermögen unter den Nagel rissen.

Christa Luft, ab Oktober 1988 Rektorin der Hochschule für Ökonomie »Bruno Leuschner«, wird als stellvertretende Vorsitzende des Ministerrats der DDR berufen und übernimmt das Amt der Wirtschaftsministerin in der Modrow-Regierung. (picture alliance / dpa – Report / Wilfried Glienke)

Читать дальше