Alles, was der Mensch tut und auf ihn wirkt, wird über seinen Körper und seine Psyche erlebt und getan. Mal liegt der Schwerpunkt mehr auf dem Körperlichen, mal mehr auf dem Psychischen.

Beispielsweise stehen beim Schreiben eines Buches oder Lösen einer Mathematikaufgabe psychische Aktivitäten wie Denken, Empfinden, Entscheiden oder Urteilen im Vordergrund: Der Körper sitzt zwar da, und die Finger bewegen sich und schreiben. Die Aufmerksamkeit richtet sich weniger auf das Körperliche. Wenn der Mensch im Sport einen Stabhochsprung vor sich hat, wird in erster Linie sein Körper gefordert. Hinzu kommen seine Konzentration und die Stressbewältigung, der Wettkampfdruck etc. Die Handlung ist zunächst körperlicher Art. Er nimmt jedoch seine Aufmerksamkeit und sein psychisches Erleben, sein Bewusstsein mit über die Stange und landet mit ihnen gemeinsam auf der Matte.

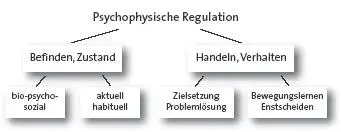

So ist im Bereich der Regulation beides zu berücksichtigen. Kunath (vgl. Kunath 1997) spricht von der biopsychischen Einheit. Den Menschen innerhalb seines Umfeldes bezeichnet er als biopsychosoziale Einheit.

Sprechen wir von einem Wohlgefühl oder von der Gesundheit, meinen wir die Befindlichkeiten auf der körperlichen und psychischen Ebene. Um auf einzelne Details der Einheit Mensch aufmerksam machen zu können, ist es durchaus sinnvoll, einzelne Bereiche zu unterscheiden, solange man nicht vergisst, dass es sich tatsächlich um eine Einheit handelt.

Interventionen zur psychophysischen Regulation im Sport beinhalten sowohl Verfahren, die körperlich und psychisch orientiert sind.

Entspannungsverfahren orientieren sich erst einmal am Körper, haben aber regulative Effekte auf das Nervensystem und damit die Psyche und sind auch Konzentrationstraining und damit wiederum psychologisches Training. Psychologische Trainingsverfahren zielen in erster Linie auf die Verbesserung der psychischen Kompetenzen ab und nutzen diese wie zum Beispiel beim Konzentrationstraining und mentalen Training. Die körperliche Entspannungsfähigkeit ist die Voraussetzung für das erfolgreiche Durchführen psychologischer Trainingsformen.

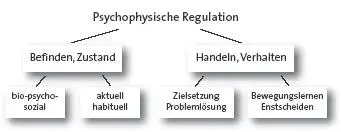

Die Psychophysische Regulation erfolgt auf der Ebene von Handlungen. Sie kann im Sport als körperliche Bewegung stattfinden, als längerfristige Planung, als Problemlösung oder als Sport treiben verstanden werden. Die Handlungen streben nach einem guten und angenehmen Zustand, der Zufriedenheit und Wohlgefühl impliziert. Die folgenden Schaubilder veranschaulichen das.

Miriam Goldberg wollte das Seelische nicht vollständig verneinen, zumal sie psychotherapeutisch arbeitete. Sie wollte das Seelische als greifbare und natürliche Körperlichkeit bzw. den Menschen darstellen und dem Therapeuten zeigen, dass das Empfinden und das Weinen zum sichtbaren körperlichen Menschlichen gehören und man davor keine Angst oder Sorge zu haben braucht.

VERWEISE:

→ Training (8)

→ Wettkampf (9)

→ Entspannungsverfahren (10)

→ Bewegungsregulation (11)

→ Wohlgefühl (13)

→ Freies Bewegen (19)

→ Psychologisches Training (21)

→ Handlungsorientierung (29)

→ Kampf (52)

→ Nervensystem (67)

→ Alltag (100)

13

Sport sorgt für Wohlgefühl

Während des Sporttreibens kann man sich nicht immer wohlfühlen.

– Ja, davor und danach schon.

Der durch psychoregulative Verfahren angestrebte psychophysische Zustand kann allgemein als Wohlgefühl bezeichnet werden. Im Sport kann man mehr differenzieren: Man unterscheidet zwischen dem aktuellen und dem habituellen Wohlbefinden.

Das aktuelle Wohlbefinden dient als Oberbegriff zur Charakterisierung des momentanen Erlebens einer Person, der positiv getönte Gefühle, Stimmungen und körperliche Empfindungen sowie das Fehlen von Beschwerden umfasst. (Becker, 1994, S. 13). Das habituelle Wohlbefinden drückt das für eine Person typische Wohlbefinden aus, das für einen längeren Zeitraum Bestand hat.

Sporttreiben wirkt auf das aktuelle psychophysische Wohlbefinden. Regelmäßiges Üben könnte Effekte in Bezug auf das habituelle Wohlbefinden über eine habituelle Zufriedenheit zu einer allgemeinen und bereichsspezifischen Lebenszufriedenheit führen, wobei hier die sozialen Aspekte des Wohlbefindens zu berücksichtigen wären (vgl. Becker, 1994, S. 14).

Nach der WHO-Definition von Gesundheit gehören das physische, psychische und soziale Wohlbefinden zu den Bestandteilen. Das Sporttreiben beinhaltet die Fähigkeit zum Umgang mit Schmerz. Beim Kampfsport oder einer Kampfsituation mit sich selbst (»Innerer Schweinehund«) muss man sich buchstäblich auf die Zähne beißen. Hilfreich ist die Akzeptanz des Schmerzes. Wird er unerträglich, sollte man vorübergehend aufhören oder ganz aussteigen. Erträglicher wird der Schmerz auch dadurch, wenn man sich verinnerlicht, dass man nach dem Schmerz Erholung und Pflege erhält.

VERWEISE:

→ Entspannungsverfahren (10)

→ Psychophysische Regulation (12)

→ Selbstmassage (18)

→ Freies Bewegen (19)

→ Belastungsphasen (24)

→ Akzeptanz (30)

→ Selbstvergessenheit (46)

→ Kampf (52)

→ Kampfsport (53)

→ Gesundheitsförderung (97)

14

Autogenes Training

Sich selbst Formeln vorsagen und das Vorgesagte versuchen zu erleben.

Stück für Stück seinen Körper wahrnehmen

Das autogene Training ist zurzeit – zusammen mit der progressiven Relaxation nach Jacobson – die bekannteste psychoregulativ wirkende Technik. Das Wort autogen bedeutet »selbstwirkend, selbsttätig«. Beim Autogenen Training werden bestimmte Entspannungspositionen und Situationen eingenommen. Die Konzentration wird auf bestimmte Körperteile gelenkt – am einfachsten auf die Extremitäten –, indem bei Anfängern formelhafte Vorsätze von einem Trainer oder Betreuer laut gesprochen werden. Später übernimmt dies der Trainierende selbst. Ein bekanntes Beispiel dafür ist: »Ihr (mein) Arm wird schwer!« Mit diesem Vorsatz wird der ganze Körper angesprochen und begibt sich nach und nach in die tiefer werdende Entspannung. Ziel ist es unter anderem, dass man sich selbst an seine eigenen Befehle gewöhnt und dass sie in anderen, weniger entspannenden Situationen ebenso beruhigend bzw. entspannend wirken können. Bei Nervosität wird man zum Beispiel vor einer schwierigen Aufgabe durch das spontane Einnehmen einer körperbewussten Position und dem Denken des Satzes »Ich bin ruhig!« in die Lage versetzt, sich zu beruhigen und auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Die Technik kann als regelmäßiges Psychohygieneritual in den Alltag einfließen, kann zudem zur Belastungsvor- und Nachbereitung eingesetzt werden.

VERWEISE:

→ Entspannungsverfahren (10)

→ Psychophysische Regulation (12)

→ Wohlgefühl (13)

Читать дальше