| (8) |

a. |

[ein Buch] kaufen |

|

b. |

[dass Hans ein Eis isst] sagen |

|

c. |

[in den Urlaub] fahren |

(11) zeigt Beispiele für NominalphrasenNominalphrase (NPn).

| (11) |

a. Tochter [des Arztes] |

|

b. Entdeckung [Amerikas] |

Bei NPn ist die Spec-Position z.B. besetzt, wenn ein Artikel auftritt (vgl. (13)).

In (14) liegen PräpositionalphrasenPräpositionalphrase (PPn) vor.

| (14) |

a. |

auf [dem Baum] |

|

b. |

unter [dem Tisch] |

In (16) treten AdjektivphrasenAdjektivphrase (APn) auf.

| (16) |

a. |

[auf das Fahrrad] stolz |

|

b. |

[dem König] treu |

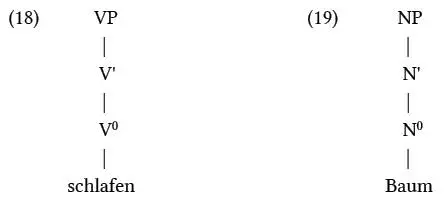

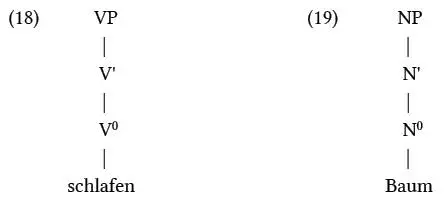

In allen Beispielen projiziertProjektion ein Kopf eine Phrase. Weitere Elemente, die vom Kopf gefordert werden, treten hinzu. Dabei muss ein Kopf keine derartigen Forderungen an Komplemente stellen. Er kann auch alleine eine Phrase aufspannen. (18) und (19) zeigen zwei Beispiele.

Die Kategorien N, A, V und P, die in (8) bis (19) vorkommen, sind lexikalische KategorienLexikalische Kategorie. Innerhalb einer Phrase stehen nur Einheiten, die zur ValenzstrukturValenzstruktur der lexikalischen Einheit gehören, d.h. die als syntaktische Mitspieler vom Kopf vorgegeben werden. Die Mitspieler sind die ArgumenteArgument einer lexikalischen Kategorie.

Die Kategorien N, A, V und P, die in (8) bis (19) vorkommen, sind lexikalische KategorienLexikalische Kategorie. Innerhalb einer Phrase stehen nur Einheiten, die zur ValenzstrukturValenzstruktur der lexikalischen Einheit gehören, d.h. die als syntaktische Mitspieler vom Kopf vorgegeben werden. Die Mitspieler sind die ArgumenteArgument einer lexikalischen Kategorie.

In (8a) hat kaufen z.B. eine Leerstelle für eine NP im Akkusativ (AKK), in (12) Tochter für eine NP im Genitiv (GEN), in (15) auf für eine NP im Dativ (DAT) und in (17) stolz eine für eine PP. Jegliche fakultative Angaben, die nicht vom Kopf gefordert sein können, sind nicht Teil der Phrase. Um auch adverbiale BestimmungenAdverbial wie schnell in schnell zur Schule gehen in der Struktur abzubilden, gibt es die Operation der AdjunktionAdjunktion. Dabei wird der Knoten einer XP verdoppelt, wodurch eine Position geschaffen wird: Da sich schnell in (20) auf die VP bezieht, wird in diesem Fall der VP-Knoten verdoppelt.

Während die lexikalischen Kategorien es erlauben, einzelne Phrasen abzubilden, muss das Inventar von N(omen), A(djektiv), V(erb) und P(räposition) um funktionale KategorienFunktionale Kategorie erweitert werden, um die gesamte Satzstruktur erfassen zu können.

Während die lexikalischen Kategorien es erlauben, einzelne Phrasen abzubilden, muss das Inventar von N(omen), A(djektiv), V(erb) und P(räposition) um funktionale KategorienFunktionale Kategorie erweitert werden, um die gesamte Satzstruktur erfassen zu können.

Betrachtet man eine VP wie in (21), etabliert der verbale Kopf eine Situation. Das heißt, bekannt sind die Verbsemantik sowie die Mitspieler (NPs, PPs).

Das Verb kann in einem Satz nur finit oder infinit sein. Das finite VerbFinites Verb flektiert nach Person, Numerus, Tempus und Verbmodus. Dabei besteht ein Zusammenhang zwischen diesen Finitheitsmerkmalen und dem Subjekt. Tritt ein finites Verb auf, benötigt man auch ein sichtbares Subjekt. Das Subjekt kongruiertKongruenz mit dem finiten Verb in Person und Numerus (in (22) 3. Person, Singular).

Das Verb kann in einem Satz nur finit oder infinit sein. Das finite VerbFinites Verb flektiert nach Person, Numerus, Tempus und Verbmodus. Dabei besteht ein Zusammenhang zwischen diesen Finitheitsmerkmalen und dem Subjekt. Tritt ein finites Verb auf, benötigt man auch ein sichtbares Subjekt. Das Subjekt kongruiertKongruenz mit dem finiten Verb in Person und Numerus (in (22) 3. Person, Singular).

| (22) |

a. |

[Der Mann] läuft. |

|

b. |

[Der Mann] kauft [ein Buch]. |

|

c. |

[Der Mann] gedenkt [des Freundes]. |

|

d. |

[Der Mann] dankt [dem Freund]. |

Das Subjekt steht immer im Nominativ. Der Kasus der Objekte ändert sich je nach vorkommendem Verb ((22b) Akkusativ, (22c) Genitiv, (22d) Dativ).

Man nimmt deshalb an, dass der Kasus eines Objekts vom Verb bestimmt wird, während das Subjekt seinen Kasus von den Finitheitsmerkmalen des finiten Verbs erhält. Für die Repräsentation eines Satzes nimmt man deshalb an, dass es oberhalb der VP eine IP(= Inflection PhraseInflection Phrase) gibt (vgl. (23)). Der Kopf dieser Phrase ist I 0und nimmt die VP als sein Komplement.

I 0beinhaltet kein lexikalisches Material, sondern die Merkmale für Person, Numerus, Tempus und Modus. Das Verb gelangt dieser Vorstellung nach als Verbstamm in die Struktur und erhält dort seine Finitheitsmerkmale, die in Form bestimmter Endungen realisiert werden. Das Verb muss sich von V 0zu I 0bewegen (wenn es finit ist), um diese Merkmale in I 0zu erhalten. Darüberhinaus weist I 0SpecIP den Nominativkasus zu, weshalb das Subjekt in genau dieser Position steht (vgl. (24)).

Oberhalb der IP setzt sich der funktionale Überbau fort. Innerhalb der finiten Sätze lässt sich ferner unterscheiden, ob es sich um selbständigeoder unselbständige Sätzehandelt (vgl. (25)).

| (25) |

a. |

weil Maria den Hund füttert |

|

b. |

Maria füttert den Hund. |

Selbständige Sätze unterscheiden sich zudem darin, welcher Satztyp vorliegt. Es kann sich z.B. um einen DeklarativsatzDeklarativsatz (wie in (25b)) oder einen InterrogativsatzInterrogativsatz (vgl. den Entscheidungs(E)-InterrogativsatzEntscheidungs-Interrogativsatz in (26a) und den w-Interrogativsatzw-Interrogativsatz in (26b)) handeln.

| (26) |

a. |

Füttert Maria den Hund? |

|

b. |

Wen füttert Maria?/Wer füttert den Hund? |

Die Phrase, die für diese Information zuständig ist, ist die CP(= Complementizer Phrase). Der Kopf dieser Phrase ist C 0, ihr Komplement die IP. In einem unselbständigen Satz beinhaltet C 0die Konjunktion (vgl. (27)).

Читать дальше

Die Kategorien N, A, V und P, die in (8) bis (19) vorkommen, sind lexikalische KategorienLexikalische Kategorie. Innerhalb einer Phrase stehen nur Einheiten, die zur ValenzstrukturValenzstruktur der lexikalischen Einheit gehören, d.h. die als syntaktische Mitspieler vom Kopf vorgegeben werden. Die Mitspieler sind die ArgumenteArgument einer lexikalischen Kategorie.

Die Kategorien N, A, V und P, die in (8) bis (19) vorkommen, sind lexikalische KategorienLexikalische Kategorie. Innerhalb einer Phrase stehen nur Einheiten, die zur ValenzstrukturValenzstruktur der lexikalischen Einheit gehören, d.h. die als syntaktische Mitspieler vom Kopf vorgegeben werden. Die Mitspieler sind die ArgumenteArgument einer lexikalischen Kategorie.