| (3) |

|

VF |

LSK |

MF |

RSK |

NF |

|

a. |

[Der Pfarrer] |

sagt |

|

|

[dass der reiche Mann die arme Frau geheiratet hat]. |

|

b. |

Sie |

hat |

den Mann gesehen, |

|

[der das Shampoo gestohlen hat]. |

|

c. |

Ich |

bin |

meinem Nachbarn nie begegnet |

|

[all die Jahre, die ich in Bielefeld gelebt habe]. |

Durch die Aufteilung der Konstituenten auf die Felder bildet das TFM eine wichtige Generalisierung des Deutschen ab: Für das finite Verb gibt es im Satz drei mögliche Positionen: Es kann in der letzten Position stehen. Dann resultiert ein Verbend (VE)-SatzVerbend-Satz. Geht eine Konstituente voraus, steht das finite Verb in der zweiten Position ( Verbzweit (V2)-SatzVerbzweit-Satz). Ist das Vorfeld unbesetzt, liegt ein Verberst (V1)-SatzVerberst-Satz vor.

Durch die Aufteilung der Konstituenten auf die Felder bildet das TFM eine wichtige Generalisierung des Deutschen ab: Für das finite Verb gibt es im Satz drei mögliche Positionen: Es kann in der letzten Position stehen. Dann resultiert ein Verbend (VE)-SatzVerbend-Satz. Geht eine Konstituente voraus, steht das finite Verb in der zweiten Position ( Verbzweit (V2)-SatzVerbzweit-Satz). Ist das Vorfeld unbesetzt, liegt ein Verberst (V1)-SatzVerberst-Satz vor.

Vergleicht man eine Reihe von Strukturen im Feldermodell, stellt man fest, dass bestimmte Konstituenten an verschiedenen Stellen im Satz stehen können. Diese Variabilität in der Wortstellung hat man durch die Annahme zu erfassen versucht, dass Konstituenten sich – unter gewissen Gesetzmäßigkeiten – umstellen lassen. Diese Metapher der BewegungBewegung ist in einem ganz bestimmten Paradigma verankert, der Generativen SyntaxGenerative Syntax, und innerhalb dieses Paradigmas in einem bestimmten Modell, der TransformationsgrammatikTransformationsgrammatik (vgl. Chomsky 1957, 1965), aus der sich die Rektions- und BindungstheorieRektions- und Bindungstheorie (Chomsky 1981) sowie im Laufe der Zeit weitere Modellvarianten (vgl. u.a. das Minimalistische ProgrammMinimalistisches Programm seit Chomsky 1995) entwickelt haben. Es gibt andere Grammatikmodelle, die mit dem, was wir im Folgenden als Umstellung behandeln, auf andere Art umgehen. Die Betrachtung dieser bestimmten syntaktischen Sichtweise motiviert sich für uns allein daraus, dass die Ansätze, die in den Kapiteln 2 bis 7 vorgestellt werden, im Rahmen dieser Vorstellungen entwickelt worden sind.

Die generative Syntaxforschung geht davon aus, dass es eine zugrundeliegende SatzstrukturZugrundeliegende Satzstruktur gibt, aus der andere Strukturen abgeleitet werden. Diese zugrundeliegende Struktur ist im Deutschen die Abfolge SOVSOV (Subjekt-Objekt-Verb), d.h. die Abfolge des Nebensatzes.

Die generative Syntaxforschung geht davon aus, dass es eine zugrundeliegende SatzstrukturZugrundeliegende Satzstruktur gibt, aus der andere Strukturen abgeleitet werden. Diese zugrundeliegende Struktur ist im Deutschen die Abfolge SOVSOV (Subjekt-Objekt-Verb), d.h. die Abfolge des Nebensatzes.

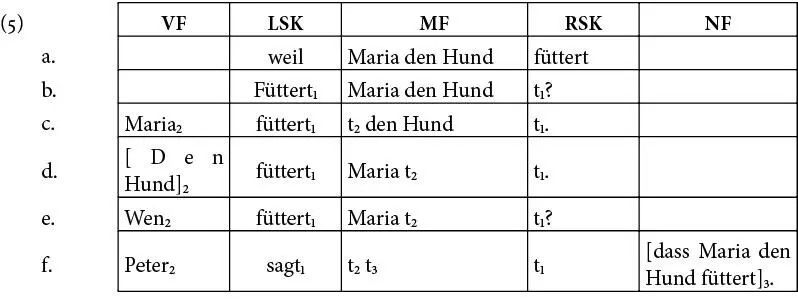

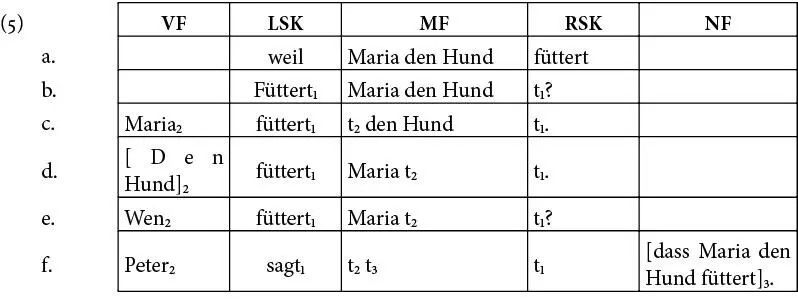

Ausgehend von dieser Grundabfolge lassen sich jegliche Sätze leicht ableiten. In (5) sind die Sätze aus (4) im TFM abgebildet.

| (4) |

a. |

weil Maria den Hund füttert |

|

b. |

Füttert Maria den Hund? |

|

c. |

Maria füttert den Hund. |

|

d. |

Den Hund füttert Maria. |

|

e. |

Wen füttert Maria? |

|

f. |

Peter sagt, dass Maria den Hund füttert. |

In der Grundabfolge, der sogenannten TiefenstrukturTiefenstruktur, ist die Wortstellung SOV. Diese tritt im Nebensatz ohnehin auf. Um die anderen Sätze abzuleiten, sind die drei Operationen in (6) vonnöten.

| (6) |

Bewegungsoperationen |

|

a. |

Finitumvoranstellung |

|

b. |

Topikalisierung |

|

c. |

Extraposition |

Durch die FinitumvoranstellungFinitumvoranstellung wird das finite Verb von der RSK in die LSK bewegt. Durch die Anwendung dieser Umstellung erhält man in der Regel einen selbständigen SatzSelbständiger Satz. Sie erfolgt in (4)/(5) deshalb in (b) bis (f). Wird eine Konstituente umgestellt, hinterlässt sie in ihrer UrsprungspositionUrsprungsposition eine Spur(t für Englisch trace). Die Indizes zeigen uns, welche Spur zu welcher Konstituente gehört. Bei der TopikalisierungTopikalisierung wird eine Konstituente aus dem MF ins VF umgestellt. Dies ist der Fall in (c) bis (f). In (e) wird die vorangestellte Phrase zuvor noch w-pronominalisiert, d.h. durch ein w-Pronomenw-Pronomen ersetzt. Man spricht deshalb auch von w-Bewegungw-Bewegung. Bei der ExtrapositionExtraposition wird eine satzwertige oder nicht-satzwertige ,schwere‘ Konstituente ins NF versetzt, wie z.B. in (f). Die abgeleitete Struktur, d.h. die Struktur, die nach den Umstellungen vorliegt, ist die sogenannte OberflächenstrukturOberflächenstruktur.

1.1.2 Hierarchische Aspekte der Wortstellung

Nach derartigen linearen Generalisierungen betrachten wir im Folgenden ein komplexeres Modell, das auch für Hierarchien aufkommt (vgl. z.B. Grewendorf & Hamm & Sternefeld 1987: 213–227). Im TFM ist allein entscheidend, dass bestimmte Wörter überhaupt Konstituenten bilden, weil es z.B. die Beschränkung gibt, dass im VF nur eineKonstituente stehen kann. Konstituenten sind allerdings intern strukturiert. Der Pfarrer ist intuitiv sicherlich von geheiratet zu unterscheiden, wenngleich beide Konstituenten gleichermaßen im VF stehen können.

Man hat sich zahlreiche Strukturen von Phrasen angeschaut und herausgefunden, dass sie unter einem bestimmten Abstraktionsniveau gleich aufgebaut sind. Das Ergebnis dieser Analyse ist die sogenannte X'-TheorieX'-Theorie (lies: X-bar), die für alle Phrasen in allen Sprachen die Struktur in (7) voraussagt.

Jede Phrase besteht aus einem KopfKopf X 0. Dies ist das zentrale Element der Phrase, das ihr ihren Namen gibt. Der Kopf nimmt eine andere Phrase obligatorisch zu sich, das KomplementKomplement (YP). Dieser komplexere Teil der Phrase (die X'-Ebene, die der Theorie den Namen gibt) kann zudem durch einen SpezifikatorSpezifikator (Spec) ggf. modifiziert werden. Dann ist die Phrase abgeschlossen.

Jede Phrase besteht aus einem KopfKopf X 0. Dies ist das zentrale Element der Phrase, das ihr ihren Namen gibt. Der Kopf nimmt eine andere Phrase obligatorisch zu sich, das KomplementKomplement (YP). Dieser komplexere Teil der Phrase (die X'-Ebene, die der Theorie den Namen gibt) kann zudem durch einen SpezifikatorSpezifikator (Spec) ggf. modifiziert werden. Dann ist die Phrase abgeschlossen.

Nicht in allen Phrasen hat man einen Spezifikator. Tritt er nicht auf, kann die Zwischenebene der Repräsentation (X') ausgelassen werden. Die Phrase besteht dann aus XP und X 0. (Zur X'-Theorie vgl. z.B. Fanselow & Felix 1993: 40–61, Philippi & Tewes 2010: 82–100).

Mit diesem Strukturerzeugungsmechanismus lassen sich verschiedenste Arten von Phrasen generieren bzw. analysieren. In (8) liegen jeweils VerbalphrasenVerbalphrase (VPn) vor. Das Verb ist der Kopf der Phrase, es bestimmt über die Gestalt seines Komplements. Das Dreieck verwendet man in der Darstellung, wenn die interne Struktur der Phrase übergangen wird (vgl. z.B. (9) und (10)). Der Spezifikator der VP ist z.B. besetzt, wenn zwei Objekte beteiligt sind, wie in (10).

Читать дальше

Durch die Aufteilung der Konstituenten auf die Felder bildet das TFM eine wichtige Generalisierung des Deutschen ab: Für das finite Verb gibt es im Satz drei mögliche Positionen: Es kann in der letzten Position stehen. Dann resultiert ein Verbend (VE)-SatzVerbend-Satz. Geht eine Konstituente voraus, steht das finite Verb in der zweiten Position ( Verbzweit (V2)-SatzVerbzweit-Satz). Ist das Vorfeld unbesetzt, liegt ein Verberst (V1)-SatzVerberst-Satz vor.

Durch die Aufteilung der Konstituenten auf die Felder bildet das TFM eine wichtige Generalisierung des Deutschen ab: Für das finite Verb gibt es im Satz drei mögliche Positionen: Es kann in der letzten Position stehen. Dann resultiert ein Verbend (VE)-SatzVerbend-Satz. Geht eine Konstituente voraus, steht das finite Verb in der zweiten Position ( Verbzweit (V2)-SatzVerbzweit-Satz). Ist das Vorfeld unbesetzt, liegt ein Verberst (V1)-SatzVerberst-Satz vor.