Im Sinne von Wahlmöglichkeiten steht das Credo „SubstantiveSubstantiv (resp. Nomen) statt VerbVerben“ im Mittelpunkt des Konzepts; offenbar geht es darum, dass wir in Kontexten, in denen wir auch Verben verwenden könnten, auf Substantive bzw. Nomen zurückgreifen.

‚NominalstilNominalstil‘ ist Gegenstand der Sprachkritik: Nominalstil wird häufig kritisch diskutiert; einschlägige Ratgeber zielen deshalb auf „VerbVerben statt SubstantiveSubstantiv“ ab.

Von der Wahlmöglichkeit des Nominalstils wird nur in bestimmten kommunikativen DomäneDomänekommunikativn Gebrauch gemacht, offenbar vor allem in Fach- und Wissenschaftssprache, juristischer Sprache und Behördensprache. Gemeint sind damit zweifelsohne die geschriebensprachlichen Ausprägungen dieser Kommunikationsbereiche. Nominalstil Nominalstilist folglich kein Phänomen der Alltagskommunikation und der gesprochenen Sprache.

Nominalstil Nominalstilist kein Selbstzweck, sondern hat in den genannten kommunikativen DomäneDomänekommunikativn eine funktionale Dimension: Die damit verbundene komprimierte komprimiertSyntax wird mit einem Ökonomiegebot in Verbindung gebracht.

Die schreiberseitige Wahl eines nominalen Stils hat Auswirkungen auf die RezeptionRezeption: Ökonomie führt offenbar nicht zu Einfachheit, sondern die komprimierte komprimiertSyntax erschwert das Verstehen. Zumindest aus dieser Perspektive haben wir es also auch mit Komplexität Komplexitätzu tun.

Vor diesem Hintergrund müssen wir zunächst eine Eingrenzung vornehmen: Das vorliegende Studienbuch behandelt nicht alle hier genannten Perspektiven auf das Konzept des Nominalstils. Insbesondere verzichtet es auf eine systematische Berücksichtigung textlinguistischer Fragestellungen. Das bedeutet: Auf Textbeispiele greifen wir zurück, beschäftigen uns aber nicht dezidiert mit der Frage, inwieweit Nominalstil zur Textprofilbildung in solchen Kommunikationsbereichen beiträgt, wie sie in den beiden Begriffsbestimmungen genannt werden.

Der Schwerpunkt des Studienbuches liegt vielmehr auf der grammatischen Dimension des Nominalstils. Das führt zunächst zu der Frage: Was ist eigentlich Stil Stilund wie passen ‚Nominal-‘ und ‚-stil‘ zusammen? ‚Nominal‘ ist ja ein grammatisches Phänomen, wie passt das zu ‚Stil‘?

Diskurs: Stilbegriff

‚StilStil‘ ist ein viel gebrauchter und schwer zu fassender Begriff. Bußmann definiert ‚Stil‘ zunächst einfach als „charakteristische[n] Sprachgebrauch“ (2002: 651). Sie weist darauf hin, dass der Begriff im Deutschen zunächst „für die individuelle, als Ausdruck der Person geltende Schreibweise eines Autors“ verwendet wurde (vgl. auch die Ausführungen von Eroms zu Epochenstil und Individualstil 2014: 17f.), später dann „als neutraler Begriff für „Art und Weise, wie man schreibt“ (ebd.). Den Zusammenhang von Stil und „Schreibart“ erklärt Köller damit, dass der „Terminus Stil […] auf das lateinische Wort stilus zurück[geht], mit dem ursprünglich der Griffel für die Beschriftung von Wachstafeln bezeichnet worden ist“ (2009: 1213). Die Stilistik war ursprünglich eine Teildisziplin der Rhetorik (vgl. Eroms 2014: 13). Der Terminus ‚Stil‘ ist verschiedenen funktionalen Anwendungsfeldern von Sprache zugänglich, man spricht diesbezüglich von „Funktionalstilen“ (vgl. Eroms 2014: 111ff.; Hoffmann 2007). Eroms unterscheidet in diesem Kontext Alltagssprachstil, Gebrauchssprachstil und Kunstsprachstil. Innerhalb der Funktionalstile kann Stil in verschiedenen Textsorten variieren. Stil hat also auch eine textlinguistische Dimension. Grundlegende Zusammenhänge zwischen Stil und Text bringen Fix/Poethe/Yos wie folgt auf den Punkt (2003: 27):

„- Stil ist Information des Produzenten an den Rezipienten über die dem Text zugrunde liegende Situation.

- Stil ist auch immer Selbstdarstellungdes Textproduzenten.“

Die Tatsache, dass ein Textproduzent mit Stil Effekte der Selbstdarstellung erzeugen kann, impliziert, dass er Wahlmöglichkeiten hat. So ist Stil ein „Wahl-Akt“ (Eroms 2014: 23). Bei der Entscheidung für einen bestimmten Stil geht es letztendlich darum, „ein Kommunikationsziel adäquat zu erreichen“ (ebd.). Zum Wahl-Akt und zur Selbstdarstellung gehört auch, dass Stil quasi eine Gratwanderung zwischen Norm und Abweichung bedeutet. Eroms spricht von einem „Doppelcharakter“, einem „Janusgesicht“ des Stils: Wir erwarten „einerseits die Einhaltung der Normen […] andererseits aber bis zu einem gewissen Grade gerade deren Durchbrechung“ (2014: 16).

Das Besondere am Begriff ‚Nominalstil‘ gegenüber dem übergeordneten Konzept ‚Stil‘ ist nun, dass ‚Stil‘ – eigentlich ein Terminus, den wir mit Rhetorik, Texten, Epochen, Gattungen etc. in Verbindung bringen – hier zusammen mit einem Terminus für einen grammatischen Phänomenbereich gebraucht wird. Köller stellt die Verbindung in seinem Überblicksartikel zu „Stil und Grammatik“ wie folgt her:

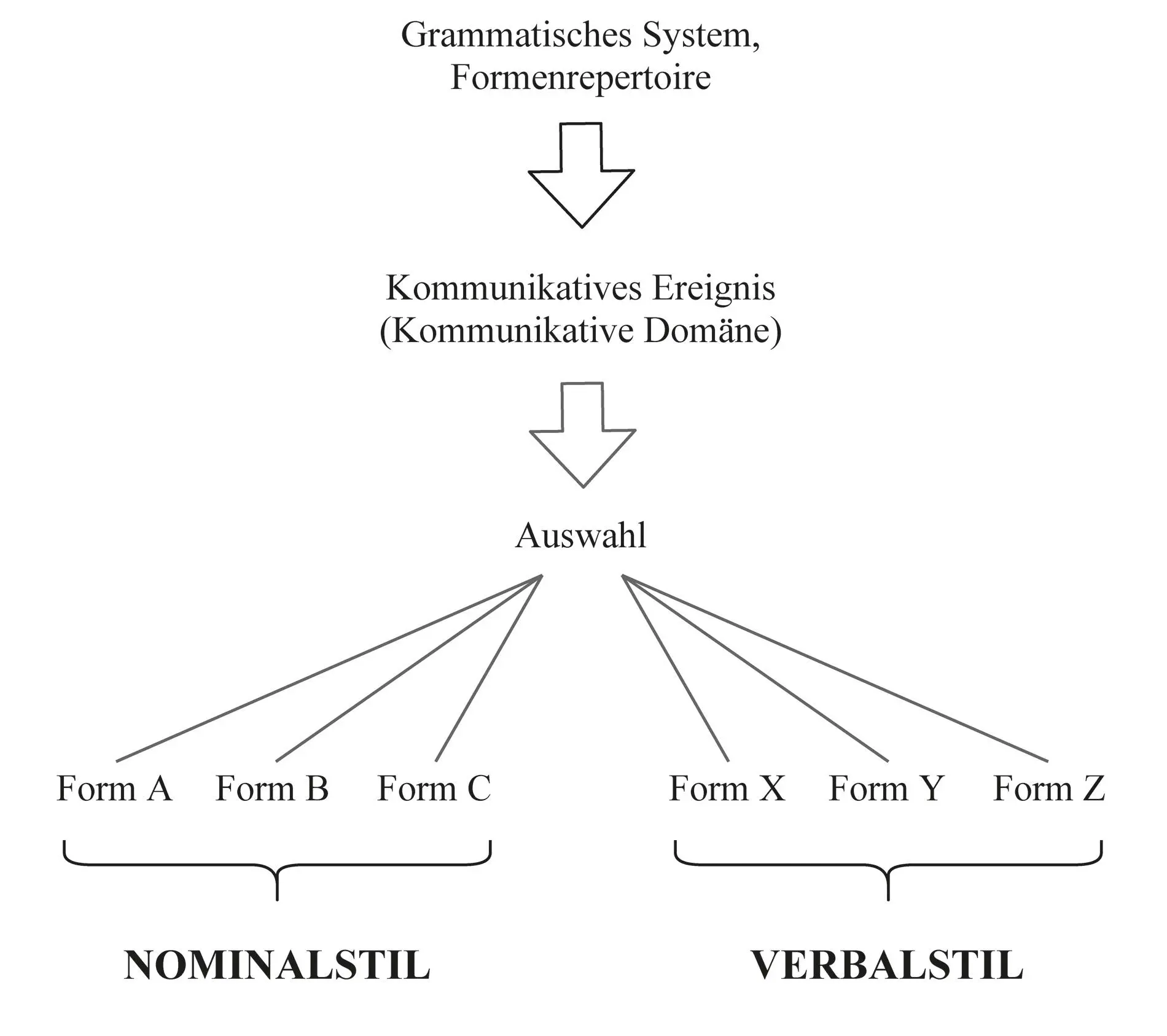

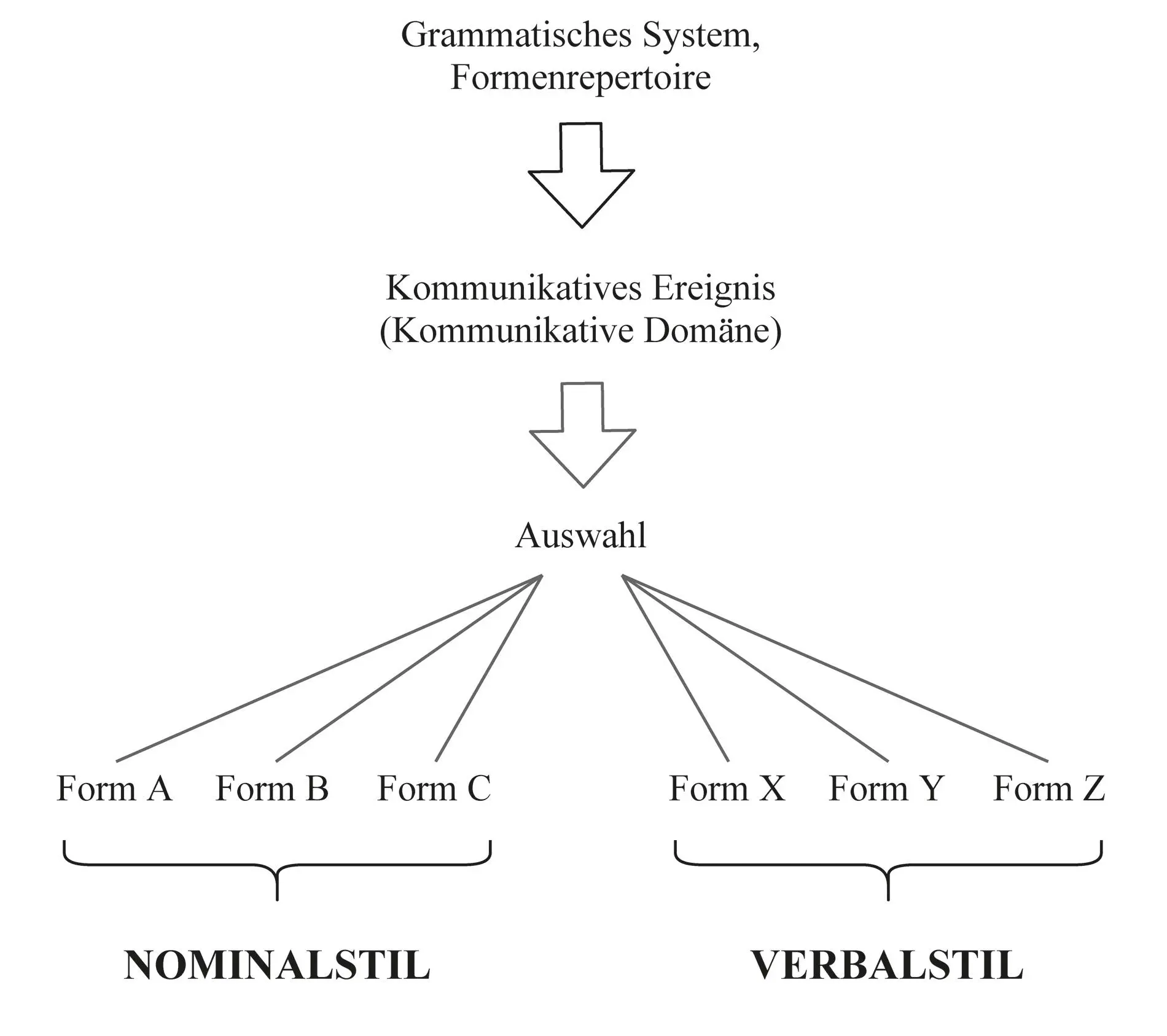

Erstens können wir die beiden Phänomene als natürliche Teilgrößen der Gesamtgröße Sprache ansehen. Dann lässt sich das Phänomen Stil als ein Ordnungszusammenhang verstehen, der sich methodisch auf der Betrachtungsebene der parole erschließt, und das Phänomen Grammatik als einer, der methodisch auf der der langue zugänglich wird. In diesem Denkrahmen kann dann der Stil eines Texts als eine spezifische personen-, epochen- oder textsortenbedingte Auswahl von Formen aus einem vorgegebenen sprachlichen Formenrepertoire verstanden werden. (Köller 2009: 1212)

Zentral erscheint mir der Hinweis auf die „Auswahl von Formen“. Die folgende Übersicht versucht, das zu veranschaulichen:

Abb. 7:

Abb. 7:

Nominalstil und Verbalstil als auf Auswahl basierende Bündelungen sprachlicher Formen

Das bedeutet: Das grammatische System stellt uns ein Formenrepertoire zur Verfügung. Aus diesem Formenrepertoire treffe ich in der Kommunikation auf der Basis der Rahmenbedingungen eine Auswahl. Das folgende Beispielpaar aus der Begriffsbestimmung des Nominalstils von Bußmann veranschaulicht das:

| (11) |

Das Scheitern der Gespräche war erwartet worden |

| (11‘) |

Es war erwartet worden, dass die Gespräche scheiterten. |

Beide Sätze sind systemkonform, d.h., beide Sätze entsprechen den Regeln der deutschen Grammatik. Es handelt sich also um Ausdrucksvarianten, die mir zur Wahl stehen. In beiden Sätzen wird eine Aussage (PropositionProposition) in eine Bezugsstelle Bezugsstelleeiner anderen Aussage eingebettet Einbettung(von Polenz 2008: 232ff.). D. h., die Aussage ‚X war erwartet worden‘ ist übergeordnet, die Aussage ‚die Gespräche scheiterten‘ ist eingebettet. In (11‘) geschieht die Einbettung mit einem NebensatzNebensatz, in (11) mit einer NominalisierungNominalisierung. Da (11‘) einen Nebensatz mit einem Verb enthält, wird man dieses Beispiel als verbalstilistischer Verbalstilempfinden als die Variante (11), in der die Nominalisierung dazu führt, dass die Einbettung innerhalb eines Einfachsatzes vonstatten geht und die eingebettete Aussage folglich kein Verb beinhaltet. Die Wahl der einen oder anderen Variante führt zur Nutzung weiterer Formmerkmale: Beispielvariante (11) enthält neben der Nominalisierung als Kern Kernder Nominalgruppe Nominalgruppeden bestimmten Artikel Artikel das sowie das Genitivattribut Genitivattribut der Gespräche. Gemeinsam bilden Artikel, Kern und Attribut eine Nominalgruppe. Diese weist die folgenden nominalen Kategorien Kategorienominalauf: Neutrum, Singular, Nominativ. In Variante (11‘) ist der Nebensatz mit dem Subjunktor Subjunktor dass eingeleitet. Die Nebensatzform wird darüber hinaus durch die Endstellung des finiten Verbs Verbfinitkodiert. Das finite Verb lässt sich wie folgt in Bezug auf die verbalen Kategorien Kategorieverbalbestimmen: 3. Person Plural Indikativ Aktiv Präteritum. Der Unterschied zwischen (11) und (11‘) liegt folglich nicht nur in der Wahl eines Nomens resp. Verbs, vielmehr sind mit dieser Wahl verschiedene Konsequenzen in Bezug auf das genutzte Formenrepertoire verbunden. Wir haben es also jeweils mit Formenbündeln zu tun und können vor diesem Hintergrund Nominalstil Nominalstilund Verbalstil als eine Menge an Formen einer nominalen resp. verbalen Ausdrucksweise verstehen.

Читать дальше

Abb. 7:

Abb. 7: