Die Definition verweist u.a. auf die prototypische Prototyplineare linearund hierarchische Struktur. Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, dass wir auch bei der Begriffsbestimmung von ‚Attribut‘ auf Prototypik zurückgegriffen haben. Unter einem Prototyp versteht man in der Linguistik den besten Vertreter einer Klasse. Mit dem Hinweis auf ein prototypisches Verständnis gibt man an, dass man mit einer Begriffsbestimmung nicht den Anspruch erhebt, das gesamte Spektrum des Begriffsfelds zu erfassen. Man kann das als eine Verlegenheitslösung betrachten; der Vorteil besteht aus meiner Sicht darin, dass diese Strategie es ermöglicht, einen Kernbereich eines Begriffs in den Blick zu nehmen. In diesem Sinne könnten wir die diskutierten Koordinationsellipsen beispielsweise als Abweichung vom Prototyp beschreiben, wir schließen sie dadurch aber nicht aus der Begriffsbestimmung aus.

Die Definition enthält auch einen Hinweis auf die Linearstruktur Linearstrukturdes Satzes. Sie ist m.E. konstitutiv für das Satzverständnis, da das reine Vorhandensein eines Vollverbs Vollverbund seiner Ergänzungen Ergänzungnoch nicht automatisch zu einem grammatischen Satz führt (bspw. der Mutter Rosen der Junge schenkt ). Die Linearstruktur wird in der Germanistik gewinnbringend mit dem sogenannten Felderstrukturmodell Felderstrukturmodellbeschrieben. Dieses muss hier aber nicht ausführlicher dargestellt werden, weil für den Vergleich von Verbalstil Verbalstilund Nominalstil Nominalstildie hierarchische hierarchischSatzstruktur Satzstrukturvon zentralem Interesse ist.

Die Definition enthält darüber hinaus keine Anhaltspunkte dazu, was mit ‚Satzinhalt‘ gemeint ist. Diesem Bereich wird nun ein eigener Abschnitt gewidmet.

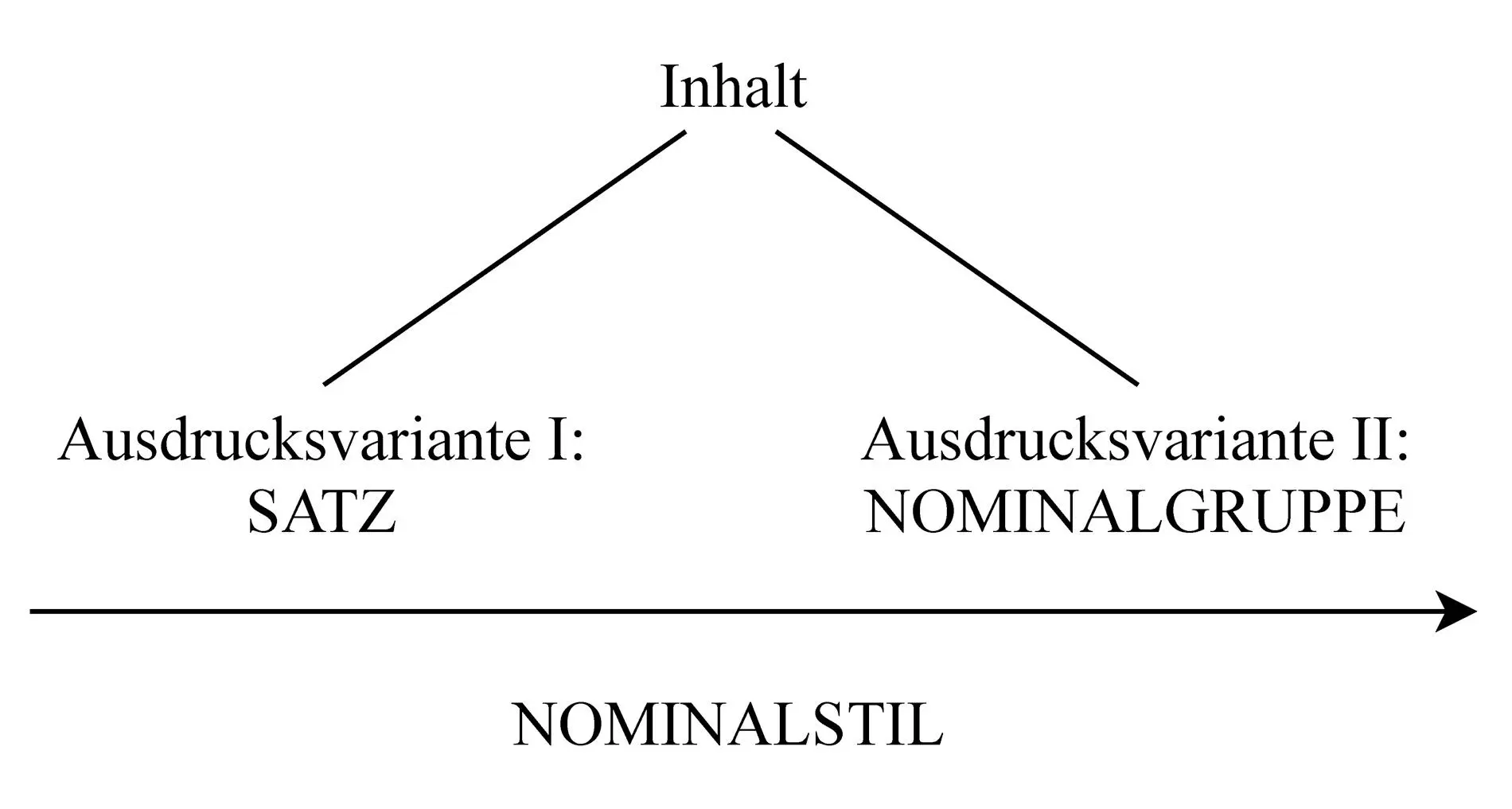

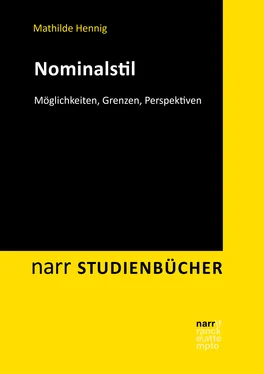

Zur Motivation für die Festlegung eines Grundverständnisses von ‚Satz‘ hatte ich bereits angeführt, dass es in diesem Buch um einen Vergleich von Nominalstil und Verbalstil und somit auch von Nominalgruppe und Satz geht. Wenn man etwas vergleichen will, benötigt man eine Vergleichsgrundlage. Als ein solches tertium comparationisdient hier die Inhaltsseite, und zwar ausgehend von folgendem Grundverständnis:

Abb. 5:

Abb. 5:

Inhaltsseite als tertium comparationis

Nominalstil bedeutet in diesem Sinne: Ein Inhalt, der auch durch einen Satz ausgedrückt werden könnte, wird durch eine Nominalgruppe ausgedrückt. Deshalb benötigen wir eine Vorstellung davon, was als Inhalt von Sätzen und Nominalgruppen in Frage kommt.

Wir setzen dabei beim Satzinhalt Satzinhaltan, weil wir davon ausgehen, dass Nominalstil die Überführung eines Satzinhalts in eine Nominalgruppe bedeutet. Außerdem gibt es zur Beschreibung von Satzinhalten eine etablierte Forschungstradition, auf die wir zurückgreifen können; eine vergleichbare Tradition zur Beschreibung von Nominalgruppeninhalten gibt es nicht.

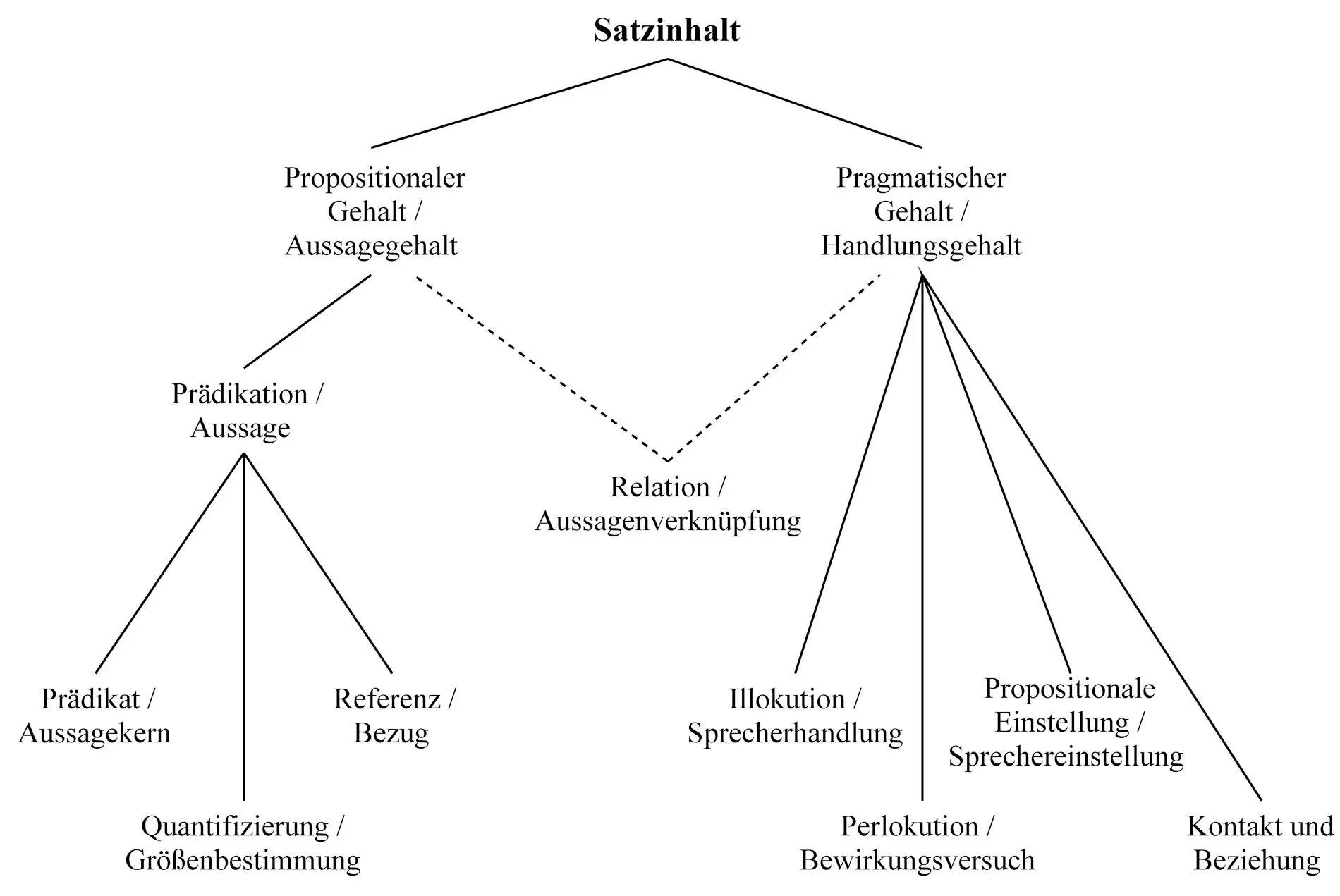

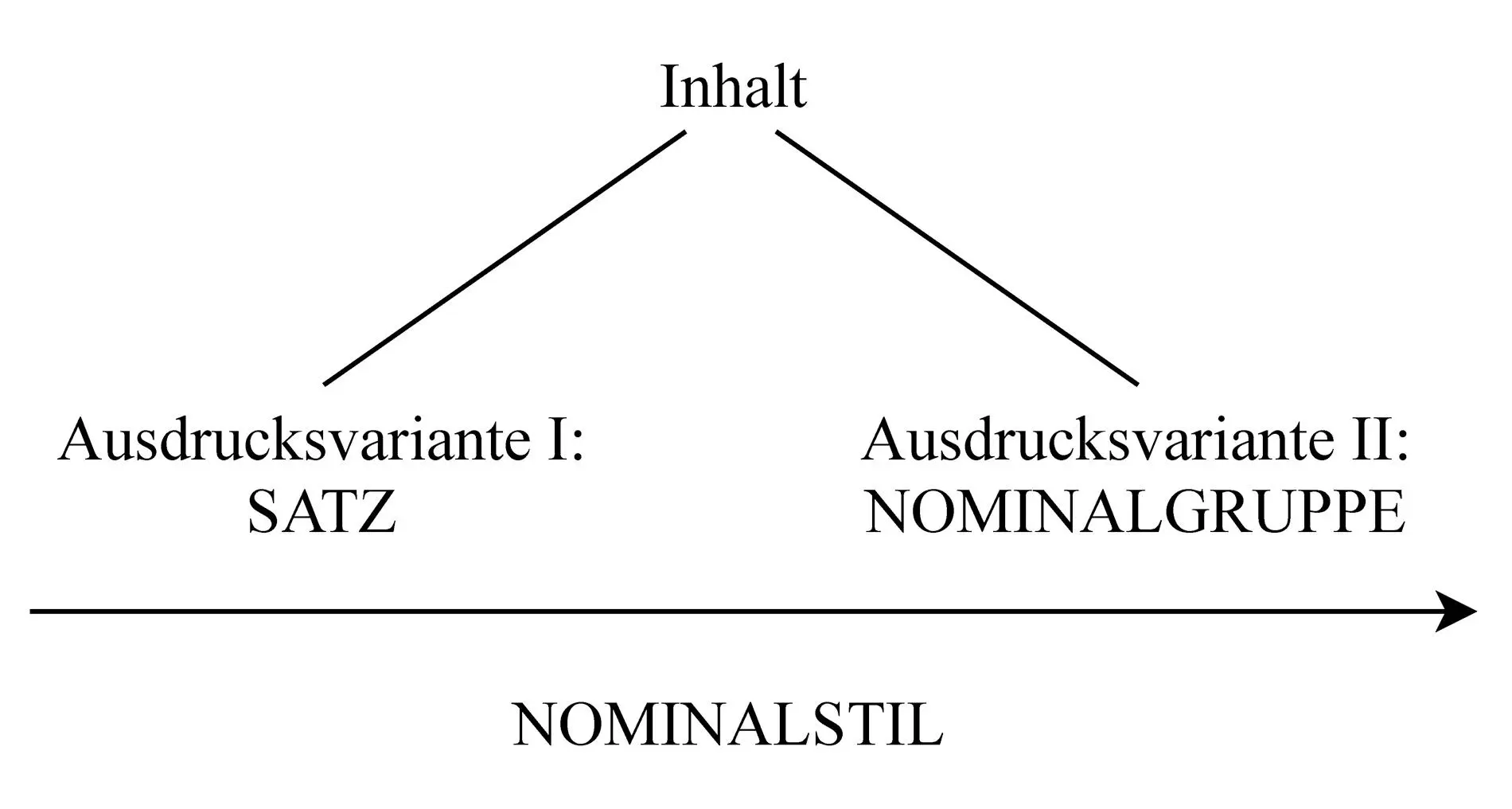

Was also kommt als Satzinhalt in Frage und was davon ist in eine nominale Struktur überführbar, was nicht? Wie auch bereits Jürgens (1994) stützen wir uns hier bei der Beschreibung der Satzinhalte auf das satzsemantische SatzsemantikModell von Peter von Polenz (2008; erste Auflage 1985). Von Polenz geht davon aus, dass der Satzinhalt aus zwei obligatorischen Teilen besteht:

In der Sprechakttheorie Sprechakttheoriewird nach dem Vorbild der sprachanalytischen Philosophie die Prädikation Prädikationauch ‚PropositionProposition‘ genannt. Eine oder mehrere Propositionen bilden den propositionalen GehaltGehalt, propositional/Aussagegehalt Aussagegehaltals die eine Hälfte des SatzinhaltsSatzinhalt. Dies ist sozusagen der nichtpragmatische oder vorpragmatische Teil im Sinne von Bühlers „Darstellungsfunktion“ […]. Der eigentliche pragmatische Gehaltpragmatischer Gehalt/Handlungsgehalt Handlungsgehalt(im engeren Sinne von Pragmatik) bildet die andere, ebenso obligatorische Hälfte des Satzinhalts. (2008: 92)

Mit der folgenden Übersicht fasst von Polenz die Inhalte zusammen:

Abb. 6:

Abb. 6:

Satzinhalte (von Polenz 2008: 93)

Um Missverständnisse zu vermeiden, sei hier darauf hingewiesen, dass der Begriff des Prädikats Prädikathier aus der Prädikatenlogik Prädikatenlogikübernommen wurde und wie in der Abbildung durch die Gleichsetzung mit ‚Aussagekern‘ erkennbar satzsemantisch Satzsemantikbestimmt ist, er darf also „nicht im Sinne der traditionellen Satzgliederung in ‚Subjekt Subjektund Prädikat‘ verstanden werden“ (von Polenz 2008: 91). Für das schulgrammatische Satzgliedverständnis von Prädikat verwendet von Polenz den Terminus ‚PrädikatsausdruckPrädikatsausdruck‘. Ein Prädikat bzw. Prädikatsausdruck allein macht noch keinen Satz. Von Polenz nennt die das Prädikat komplettierenden ArgumentArgumente/Ergänzungen Ergänzung„im Anschluß an den ReferenzReferenz-Begriff der Sprechakttheorie SprechakttheorieReferenzstelleReferenzstelle(n)/BezugsstelleBezugsstelle(n)“ (ebd). Die folgende Übersicht ordnet die verschiedenen Termini den Verwendungstraditionen sowie einem Beispiel zu:

| Bsp. |

Schulgrammatik |

Valenztheorie |

Prädikatenlogik/Sprechakttheorie |

Satzsemantik (von Polenz) |

| Das Kind |

Subjekt |

Ergänzung |

Referenz |

Referenzstelle |

| malt |

Prädikat |

Valenzträger |

Prädikat |

Prädikat |

| ein Bild. |

Objekt |

Ergänzung |

Referenz |

Referenzstelle |

Tab. 2:

Bestandteile von Sätzen, Verwendungstraditionen von Termini

Wir wollen nun die Modellierung des Satzinhalts bei von Polenz an einem einfachen Beispiel nachvollziehen:

| (10) |

Ich habe dich doch darauf hingewiesen, dass Feuer gefährlich ist! |

| Art des Satzinhalts |

Realisierung im Beispiel |

| Propositionaler Gehalt |

Proposition I |

Prädikat |

hinweisen |

| Referenzstelle I |

Ich |

| Referenzstelle II |

dich |

| Referenzstelle III |

darauf, dass… |

| Proposition II |

Prädikat |

gefährlich sein |

| Referenzstelle I |

Feuer |

| Pragmatischer Gehalt |

Illokution |

Hinweis |

| Perlokution |

Verzicht auf gefährliche Aktion |

| Propositionale Einstellung |

FÜR WAHR HALTEN |

Tab. 3:

Satzinhalte im Beispielsatz

Der zitierten Begriffsbestimmung der Satzinhalte Satzinhaltvon von Polenz können wir entnehmen, dass ein Satz mehrere Propositionen enthalten kann. Das ist hier deshalb der Fall, weil eine Proposition Propositionin eine andere eingebettet Einbettungist. Der Nebensatz Nebensatzwird dabei als Strukturformat für die Einbettung genutzt. Das bedeutet aber nicht, dass auch die Bausteine des pragmatischen pragmatischGehalts pragmatischer Gehaltmehrfach auftreten: Der gesamte Satz hat nur je eine IllokutionIllokution, Perlokution Perlokutionund propositionale EinstellungEinstellung, propositional. Diese beziehen sich auf die übergeordnete Proposition, eingebettete Satzinhalte haben keinen eigenen HandlungsgehaltHandlungsgehalt.

Читать дальше

Abb. 5:

Abb. 5: Abb. 6:

Abb. 6: