Bei den PK liegt auch ein determinatives Verhältnis zwischen den unmittelbaren Konstituenten der Komposita vor. Das bezeichnete Objekt wird jedoch nicht vom Grundwort benannt, es befindet sich außerhalb, wie bei Rotkehlchen : ‘ein Vogel mit rotem Kehlchen’. Deshalb werden die PK auch exozentrische Komposita genannt. Rotkehlchen

Kopulativkomposita (KK) Kopulativkompositum

Die KK, die relativ selten vorkommen, werden auch als Reihenwort bezeichnet, weil deren Glieder (unmittelbare Konstituenten) gleichgeordnet sind. Eine Speise wird als süßsauer charakterisiert, weil sie süß und sauer schmeckt; das Wetter als nasskalt , wenn es nass und kalt ist; die deutsche Fahne ist schwarz-rot-gold (schwarz + rot + gold) gestreift. schwatz-rot-gold

Zusammenrückungen (ZR) Zusammenrückung

Bei ZR wird eine freie semantisch zusammenhängende Wortgruppe ohne weitere Wortbildungsmittel zu einem Wort zusammengerückt, an dem das Syntagma zu erkennen ist ( Gernegroß , Stelldichein , zugunsten ). WortbildungKompositionen

3.3.4 Derivationen WortbildungDerivationen

Explizite Ableitungen Ableitungexplizit

Während bei der Komposition vorhandene Wörter zu neuen, komplexen Wörtern verbunden werden, findet bei der expliziten Ableitung (Derivation) die Schaffung neuer, komplexer Wörter durch Ableitung mittels Wortbildungsmorphemen statt. Nach der Stellung im Morphemgefüge werden sie unterteilt:

SuffigierungenAm häufigsten erfolgen Ableitungen durch das Anfügen von Suffixen (wie waschen > waschbar ); dieser Prozess wird als Suffigierung bezeichnet. Suffigierung

Präfigierungen PräfigierungWenn ein Präfix vor die Ausgangsbasis tritt, spricht man von einer Präfigierung ( Sinn > Unsinn ). Während das Suffix meist die Wortart der Basis ändert, ist dies bei der Präfigierung nicht der Fall.

Kombinatorische Derivate DerivationkombinatorischeBei der kombinatorischen Derivation treten gleichzeitig ein Präfix und ein Suffix an das Ausgangswort, dies nennt man Zirkumfix. ZirkumfixEs stellt sich um die Basis herum ( lehren > ge-lehr-ig ).

Implizite Ableitungen Derivationimplizite

Neben der expliziten Derivation steht die implizite Derivation als Wortbildungsmuster zur Verfügung. Diese impliziten Ableitungen von vorhandenen Wörtern erfolgen jedoch nicht mit zusätzlichem sichtbaren Wortbildungsmaterial, weshalb es nicht zu komplexeren Wörtern führt. Diese impliziten Ableitungsprozesse erfolgen vielmehr durch:

Rückbildungen (V → N : laufen > der Lauf ),

innere Ableitungen (V → N : trinken > der Trank ; A → V : weit > weiten ),

Konversionen (V → N : essen > das Essen ). KonversionWortbildungDerivationen

3.3.5 Reduktionen Reduktion

Durch Reduktionen werden auch neue Wörter gebildet, die jedoch nicht komplexer werden. Beim Kurzwort wird eine Langform gekürzt ( Navigationsgerät → Navi ), die neben der Langform aber ein eigenständiges Lexikonelement ist, siehe weiter Kapitel 9.3.1 in diesem Studienbuch. Wortkreuzungen (auch Blending, Kontamination, Kofferwort) sind auch Reduktionen ( Besserwisser + Wessi → Besserwessi ), jedoch keine Kurzwörter, da sie keine Vollformen besitzen.

3.4 Beschränkungen für die Bildung komplexer Wörter WortbildungBeschränkungen

Die Bildung neuer Wörter erfolgt nicht willkürlich, sondern ist regelbasiert. Die Regeln leiten sich weitgehend vom vorhandenen Wortschatz ab. Die Produktivität der Wortbildung ist Veränderungen unterworfen. Zu bestimmten Zeiten erfreuen sich spezielle Regeln besonderer Beliebtheit und andere werden unproduktiv. Die Sprachwandelforschung versucht für Zeiträume nicht nur die aktuellen Regelmäßigkeiten zu ermitteln, sie ist auch an den regelhaften Beschränkungen interessiert.

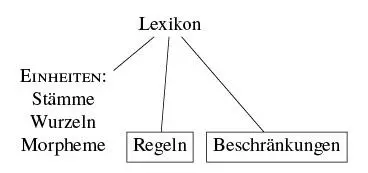

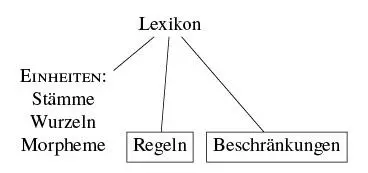

Man kann folgendes Schema der Wortbildungskomponentenannehmen (Abbildung 3.4):

Abbildung 3.4:

Abbildung 3.4:

Komponenten der Wortbildung

Die Wortbildungsregeln für die übliche Interpretation und Bildung komplexer Wörter beinhalten Beschränkungen, die man in Input- und Outputbeschränkungenunterteilt. Die Inputbeschränkungen beziehen sich auf die in Frage kommenden Basen, die Outputbeschränkungen auf die möglichen bzw. unmöglichen Lesarten des gebildeten Wortes. Die Beschränkungen sind spezifisch für die Wortebenen. So existieren neben den grammatischen Beschränkungen (phonologische, morphologische, syntaktische, semantische) auch pragmatische. Letztere liegen beispielsweise vor, wenn Wortbildungsmuster auf bestimmte Textsorten festgelegt sind, „an Erfahrungen mit vergleichbaren Textsorten gebunden“ sind. (Fleischer und Barz, 1995, S. 80)

Neue Bildungen werden auch von vorhandenen Wörtern blockiert (= lexikalische Beschränkungen). So ist es ein übliches Verfahren mit dem Suffix -er von Verben die Bezeichnung von Handlungsträgern abzuleiten (Nomina agentis), wie rauchen > Raucher oder kaufen > Käufer . Die Bildung Kocher , jemand, der kocht, ist durch das vorhandene Wort Kocher , ‘Gerät zum Kochen’ blockiert. Mit dem Suffix -er können nämlich u.a. auch Geräte benannt werden (Nomina instrumenti). Neben der Outputbeschränkung, die die neue lexikalische Lesart von Kocher verhindert, existiert für das Suffix -er die Inputbeschränkung, dass folglich simplizische Verbbasen vor komplexen Verben bevorzugt werden. (Lohde, 2006, S. 94) Lohde, M.

Eine pragmatische Beschränkungbeinhaltet das Suffix -i , das in der gegenwärtigen Jugendsprache für die emphatische Bezeichnung von Personen Verwendung findet: Basti ‘beste Freundin’1, Assi , Blödi , Geppi , Horni , Mopsi , Puschi , Schlongi , Spasti , Ziggi 2. In der aktuellen Jugendsprache wird das überlieferte, veraltete Suffix i , das zur Bildung von Verkleinerungsformen und für Kosewortbildungen Verwendung fand, mit neuer Bedeutung wieder aktiviert. Während es in der Vergangenheit eine wohlwollende Zuneigung zur bezeichneten Person ausdrückte (Duden-Grammatik, 2009, S. 737), dient es jetzt auch dazu, negative Einstellungen auszudrücken, wie bei Assi oder Spasti . Es hat also eine Bedeutungserweiterung erfahren.

3.5  Literaturhinweise

Literaturhinweise

Sternefeld, W.Wolfgang Sternefeld (2006). Syntax. Eine morphologisch motivierte generative Beschreibung des Deutschen . Bd. 1. Tübingen: Stauffenburg Verlag, Kap. 1 Wörter

Klos, V.Verena Klos (2011). Komposition und Kompositionalität . Berlin, New York: Walter de Gruyter, Kap. 4.4 Bedeutungen von komplexen Wörtern

Donalies, E.Elke Donalies (2011). Wortbildung im Deutschen . 2. Aufl. Tübingen: Gunter Narr Verlag

3.6  Übungsaufgaben

Übungsaufgaben

Ja, der schriftliche Austausch erlebt eine Renaissance, zumindest auf elektronischem Weg. Man könnte gar behaupten: Noch nie ist so viel getextet worden wie jetzt – in den letzten hundert Jahren aber auch noch nie so fehlerreich und liederlich, keineswegs nur im Privaten.

Читать дальше

Abbildung 3.4:

Abbildung 3.4: Literaturhinweise

Literaturhinweise Übungsaufgaben

Übungsaufgaben