Wortbildungsmusterknüpfen an die Typen an und subklassifizieren und charakterisieren diese weiter entsprechend dem morpho-syntaktischen, morpho-phonologischen und/oder morpho-semantischen Status der Bestandteile. Aufgrund dieser Status-Beschreibungen werden mögliche Wortbildungen vorhergesagt. WortbildungMuster

Als eine Form der produktiven Muster werden auch kognitiv verankerte morpho-syntaktische Schablonen (Konstruktionen) im Rahmen der Konstruktionsgrammatik angesehen. „Konstruktionen Im Rahmen dieser Grammatikkonzeption bestehen Konstruktionen für komplexe Wörter entweder aus freien oder aber zum Teil bereits gefüllten Slots.“ (Michel, 2014, S. 2) Nach dieser Theorie treten Affixe im Gegensatz zu Wörtern nur innerhalb von Konstruktionen auf und sind an komplexere Einheiten gebunden (siehe weiter Michel, 2014, Kap. 4.2). Michel, S.Konstruktionsgrammatik

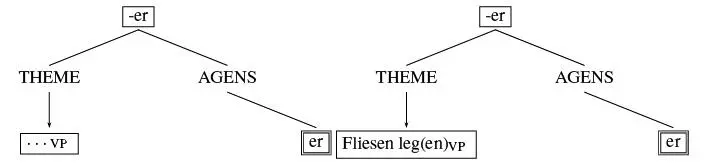

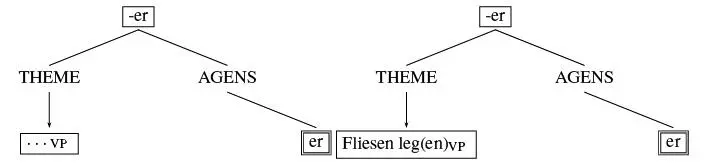

Beispielsweise kann man für das sehr produktive Suffix -er , das mehrdeutig ist, für die explizite Substantivableitung (Nomen Agentis) von verbalen Wortgruppen ( Fliesen legen → Fliesenleger, Ofensetzer, Dachdecker …) ein spezielles Konstruktionsmusterannehmen und wie nachfolgend veranschaulichen (Abbildung 3.1). Für Nomina agentis gibt es viele konkurrierende Ableitungssuffixe, beispielsweise - ler ( Tischler ) - ner ( Schaffner ) oder - e ( Putze ). Diese müssten dann nach der Annahme eigene Schemata erhalten.

In dem ersten, allgemeinen Schema haben wir einen leeren Slot für Verbphrasen (VP); in dem zweiten, speziellen ist dieser ausgefüllt.

Abbildung 3.1: - er -Derivationsschema

WortbildungRegeln Wortbildungsregelnsind dynamisch, rekursiv (mehrfach an einem Objekt anwendbar) und werden als kreative, implizite Elemente des menschlichen Sprachvermögens angesehen. Sie sind aus den Mustern ableitbar, jedoch auf den Erzeugungsprozess orientiert. Die Derivationsregeln sind danach „Regeln, die ein neues Wort aus alten Wörtern bilden.“ (Pinker, 2000, S. 38) Die Kompositionsregeln bilden die „Zusammenfügung von Wörtern bzw. Wortstämmen zu einem neuen Wort“ ab. (Sternefeld, 2006, S. 4) Sternefeld, W.Die Anwendung der Wortbildungsregeln unterliegt Restriktionen, die ihre Anwendungen verhindern können.

Neben Regeln werden auch abstrakte, allgemeine Prinzipienangenommen, die erklärende Funktionen haben. PrinzipFregeSo nimmt man für Bedeutungsbeschreibungen ein semantisches Kompositionalitätsprinzip (auch „Frege-Prinzip“) an. Dies besagt, dass sich die Bedeutungen komplexer Ausdrücke aus den Bedeutungen der Bestandteile und der Art, wie sie zusammengefügt sind, ergeben. Beispielsweise ergeben sich die Gesamtbedeutungen der Adjektivkomposita (wie dunkelblond und schwarz-rot gestreift) aus den Bedeutungen der Teile und aus den Strukturtypen der Zusammenfügung: dunkelblond ist eine determinative Komposition, der zweite Teil bestimmt den ersten; schwarz-rot ist dagegen eine kopulative Fügung, was durch den Bindestrich signalisiert wird.

Ein anderes relevantes Prinzip ist das strukturelle Kopfprinzip. PrinzipKopf-Es erklärt u.a. die Tatsache, dass nicht alle an den Bildungen komplexer Wörter beteiligten Teile „gleichberechtigt“ sind. Ein Bestandteil, der Kopf (engl. head ), legt die grammatischen und semantischen Grundeigenschaften des Gesamtwortes fest. Wenn man giftgrün mit Rattengift vergleicht, so sieht man, dass giftgrün ein Adjektiv ist, da das Gesamtwort vom zweiten Teil, der Kopfkonstituente, diese Eigenschaft übernommen hat. Rattengift ist dagegen ein Substantiv, weil Gift hier die Kopfkonstituente ist. In der deutschen Sprache sind die komplexen Wörter in der Regel rechtsköpfig. (Zwicky, 1985)

Zentrale Aufgabe der Wortbildungs(lehre) ist es, zu beschreiben, was ein mögliches Wort einer Sprache (z.B. der deutschen) ist, d.h. welche Wörter bzw. Wortbestandteile (z.B. Affixe) wie miteinander kombiniert werden können, und welche regelmäßigen Beziehungen es zwischen der Bedeutung des komplexen Wortes gibt. Man kann sich für den jetzigen Bestand von Wortbildungsprozessen interessieren (synchrone Wortbildung), man kann auch untersuchen, wann bestimmte komplexe Wörter wie entstanden sind, welcher Herkunft die Wortbildungs-Affixe sind, wie produktiv bestimmte Wortbildungsprozesse waren usw. (diachrone Wortbildung). (Clément, 1996, S. 38) Clément, D.

Einen kompakten Überblick findet man im Teil Wortbildung der Dudengrammatik. (Wöllstein und Dudenredaktion, 2016)

3.3.3 Kompositionen WortbildungKompositionen

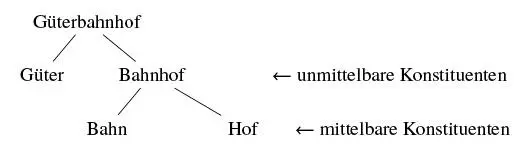

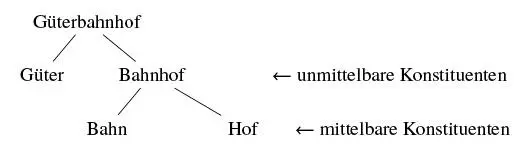

Die meisten komplexen Wörter sind im Deutschen Komposita (Wortzusammenfügungen). Mindestens zwei Wörter bzw. frei vorkommende Morpheme werden zu einem neuen Wort fest zusammengefügt, das zusammengeschrieben wird. Bei der Vereinigung von mehr als drei Wörtern kann trotzdem eine binäre Gliederung(mit Ausnahme der Kopulakomposita) festgestellt werden, wobei die Teile in dem Verhältnis der Über- und Unterordnung stehen, was das Verständnis erleichtert. In der Abbildung 3.2 wird dies mittels eines Konstituentenbaumes veranschaulicht. Konstituentenstruktur

Abbildung 3.2: Konstituentenstrukturbaum

Bahnhof wurde mit Güter zu Güterbahnhof verbunden; Bahnhof entstand aus der Verbindung der Wörter Bahn und Hof . In der Regel ist die zweite unmittelbare Konstituente das Hauptwort, dies wird auch durch eine Transformation in eine Wortgruppe deutlich: Güterbahnhof → Bahnhof für Güter ; Bahnhof → Hof für die Bahn . Dieses Hauptwort bestimmt auch die grammatischen Eigenschaften des entstandenen Kompositums (Wortart, Genus, Flexion): das Gut/die Güter + der Bahnhof → der Güterbahnhof . Wie bei der Zusammensetzung Bahnhof augenfällig ist, ist die Gesamtbedeutung des Kompositums keine einfache Zusammenfügung der Bedeutungen der Teilwörter. Dieser Prozess wird auch als Univerbierung bezeichnet (siehe weiter Römer, 2017). Bei der Zusammenfügung der Wörter werden oft Fugenelemente an der „Nahtstelle“ eingefügt ( Landsmann ); siehe dazu Fuhrhop (1996). Es fallen aber auch Wortteile weg ( Sprachwissenschaft < Wissenschaft über Sprachen ).

„Als Grundtypen der Wortzusammensetzung werden gewöhnlich Determinativ-, Possesiv- und Kopulativkomposita angesehen, wobei vor allem substantivische Determinativkomposita von vielen Autoren als Prototyp betrachtet werden.“ (Klos, 2011, S. 13) Die Zusammenrückung hinzufügend, sollen diese Grundtypen der Kompositionjetzt kurz charakterisiert werden. Auf die Untertypen wird hier nicht eingegangen. Determinativkompositum

Determinativkomposita (DK)

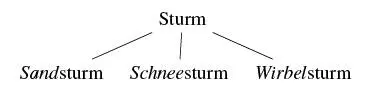

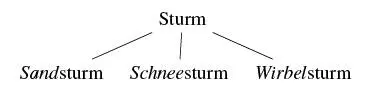

Der Terminus DK bezeichnet die Haupteigenschaft dieser Bildungen: Die erste unmittelbare Konstituente (Bestimmungswort) modifiziert die zweite (Grundwort) und benennt damit eine Untermenge, wie in der Abbildung 3.3, wo Sturm modifiziert wird. Sturm

Abbildung 3.3: Determinativkomposition

Possesivkomposita (PK) Possesivkompositum

Читать дальше