Esta ambivalencia del concepto de frontera queda muy bien expresada por Canclini, en su texto Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, en el cual desde un enfoque posmoderno legitima “la vida en la frontera” 4como un fenómeno particular que permite superar el esquematismo moderno de la frontera en tanto marca que solamente divide.

En este libro, la idea de frontera se ha usado en su acepción negativa, como marca de separación, y también en su significado positivo, como campo de protección y terreno fértil para el intercambio de ideas, disciplinas, experiencias y valores culturales.

En la idea de frontera conviven en tensión la idea de barrera con un espacio físico e ideológico en el cual se encuentran distintas identidades, idiosincrasias, culturas, idiomas o costumbres. En ese encuentro se establecen nuevas dinámicas, a veces capaces de integrar las diferencias y, a veces, en actitud soberbia y autoritaria, como imposibilidad de integración, generando conflictos dolorosos y sin retorno que han causado pérdidas y un sistemático empobrecimiento cultural.

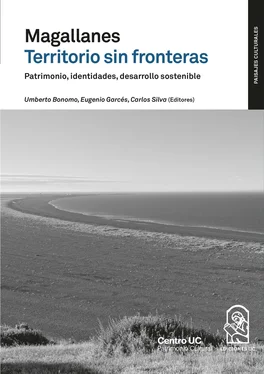

El estrecho de Magallanes, este extremo territorio sin fronteras, ha sido históricamente un campo de conflictos, de exterminios, de depredación natural y explotación humana. Y, por otro lado, este remoto lugar de la tierra ha sido y es un lugar generoso, que ha construido fortunas nacionales e internacionales, y ha recibido personas provenientes de muchas partes del mundo, que han construido aquí su hogar.

Esta condición problemática es la clave de interpretación del patrimonio de este territorio sin fronteras, ya que aquí, en este ambiente físico concreto, se combinan y superponen las capas culturales, físicas, geográficas e históricas, las que han sido el resultado de un proceso acumulativo muy largo, dejando profundas huellas que atraviesan el espacio y el tiempo, y que son visibles hasta hoy.

El renombramiento del estrecho de Magallanes, 500 años después de la circunnavegación del globo, fue para quienes participamos en este proyecto y publicación una oportunidad para leer las complejas dinámicas que ha generado este encuentro entre mundos. Nos permite poner en relieve los valores patrimoniales preexistentes y reflexionar sobre la forma en que este patrimonio frágil entró a formar parte de las dinámicas globales que lo han intervenido irremediablemente y transformado.

De la frontera al límite de la cuestión patrimonial

Estudiar la zona geográfica del estrecho de Magallanes, como un territorio sin fronteras, nos ha permitido reflexionar también sobre el concepto mismo de patrimonio, ya que al revelar las capas de valor, pasadas, presentes y futuras –estas últimas, aquí recogidas en una selección de proyectos desarrollados recientemente para la zona– nos dimos cuenta de que la dimensión patrimonial de este lugar no solo corre en una línea ordenada cronológicamente y dispuesta en un plano horizontal, sino que está cruzada por planos transversales de significados que conectan tiempos distintos, articulan temas recurrentes sin tiempo definido y responden a problemas intrínsecos de la cuestión patrimonial.

La frontera, este espacio difuso donde se generan encuentros, tiene asimismo la condición de límite. Eduardo Chillida, escultor vasco, en su libro El espacio y el límite dice lo siguiente: “El espacio será anónimo hasta que no se limite” 5. Para Aristóteles, un límite es la sustancia o la esencia de algo que constituye la frontera del conocimiento de la cosa misma. Aristóteles, al igual que Chillida, posicionan en el límite la esencia de algo, esencia que le permite salir del anonimato, de manera que ese ser único es la base de su identidad.

Nos gusta pensar que la expedición de Magallanes, Pigafetta y Elcano la podemos apreciar como una línea dibujada en torno al mundo, que construye un nuevo límite y posiciona como legado a este lugar en una dimensión histórica, cultural y geográfica que le pertenece a toda la humanidad.

En este territorio de frontera se desdibujan los límites disciplinares vinculados con la sustancia de algo, dando pie, con la definición aristotélica, al surgimiento del patrimonio como espacio integrado del conocimiento y de los problemas de nuestra sociedad, como un campo expandido nuevo que nos permite entender el mundo que vivimos de manera más profunda y precisa, con claridad, sin suprimir la complejidad que lo conforma.

En esta publicación entablamos un diálogo entre temas, que aparentemente no dialogan, pero que conviven circunscritos al interior del territorio sin fronteras del Estrecho y, por lo tanto, confluyen en su dimensión patrimonial común.

NOTAS

1La categoría de paisaje cultural está incluida en la nueva ley de Patrimonio del Gobierno de Chile, en reemplazo a la Ley N° 17.288 de 1970. En el Párrafo 5° De los Paisajes e Itinerarios Culturales. Ley sustitutiva Patrimonio Cultural FORMULA INDICACIÓN SUSTITUTIVA AL PROYECTO DE LEY DE PATRIMONIO CULTURAL (BOLETÍN N° 12.712-24). Santiago, 12 de marzo de 2021. N° 019-369. En la indicación sustitutiva al artículo 21 se establece: Artículo 21.- Paisajes e Itinerarios Culturales. Son bienes patrimoniales en la categoría de paisajes culturales aquellos territorios que representan la interacción del ser humano con el medio natural, resultado de procesos sociales, económicos y culturales, cuya presencia y expresiones materiales e inmateriales sean valoradas por ser el soporte de la memoria y la identidad de una comunidad, y que por sus valores y atributos sean declarados como tales en conformidad al artículo 13 de la presente ley.

2André Corboz, “El territorio como palimpsesto” en Diogène 121 (pp. 14-35), enero-marzo 1983.

3 https://dpej.rae.es/lema/frontera

4Isabel Gamero, 2015. “Los límites del concepto de frontera en distintas teorías antropológicas posmodernas”.

5«Lo spazio e il limite. Scritti e conversazioni sull’arte - Edoardo Chillida - Libro - Marinotti - Il pensiero dell’arte | IBS». Texto Original en italiano: Lo spazio sará anónimo fino a che no si limiti. Traducción del autor. P. 57.

MAGALLANES: PAISAJE CULTURAL DE LA HUMANIDAD

Joaquín Sabaté

Doctor arquitecto y economista. Catedrático de Urbanismo en la Universidad Politécnica de Catalunya. Doctor honoris causa por la UNC (Argentina).

En el texto de introducción precedente se parte de la idea de frontera como límite y fecundo terreno de intercambio, para reivindicar Magallanes como territorio sin fronteras.

Es en los intersticios entre campos diferentes donde suelen producirse los principales avances del conocimiento. Consideremos, pues, el Estrecho como uno de dichos quiebres que, habiendo sido barrera de ideas y tradiciones, nos convoca hoy a reflexionar desde miradas, disciplinas y culturas diversas, y a dejar atrás conflictos y explotación seculares para construir, sobre un palimpsesto de culturas, un lugar de encuentro e intercambio.

Una acotación necesaria

Conviene definir en primer lugar Magallanes como un paisaje cultural, tal como lo señaló Umberto Bonomo, y acotar dicho concepto. Sus orígenes podemos rastrearlos en escritos de historiadores o geógrafos alemanes y franceses de finales del XIX: desde los alegatos deterministas de Friedrich Ratzel o la atención que Otto Schlütter reclama sobre la idea de Landschaft, como área definida por una inter-relación armoniosa y uniforme de elementos físicos. Y, asimismo, los encontramos en la interpretación de la incidencia mutua entre naturaleza y humanidad de Vidal de la Blaché, o de otros sociólogos y filósofos franceses (Emile Durkheim, Frédéric Le Play) que defienden la relación entre formas culturales de vida y territorios acotados, entre paisaje y paisanaje.

Pero la acepción actual del concepto “paisaje cultural” es del profesor Carl Sauer, que revisa en 1925 aquella idea de Landschaft, analizando las transformaciones del paisaje natural debido a la acción del ser humano, estudiando la relación cambiante entre hábitat y hábitos. Según Sauer, el paisaje cultural es el resultado de la acción de un grupo social sobre un paisaje natural.

Читать дальше