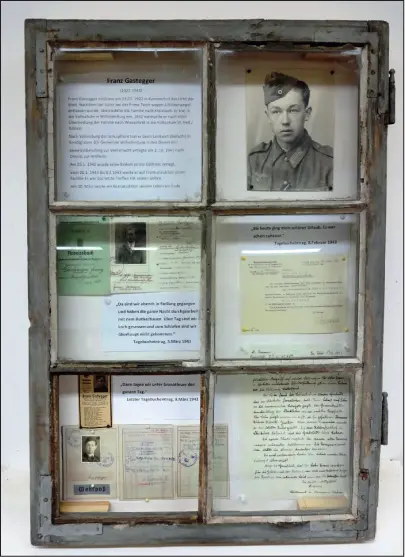

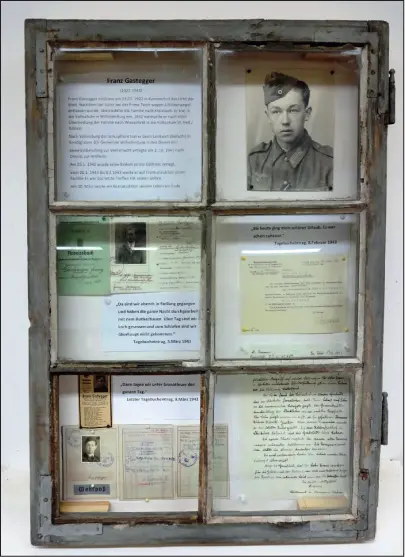

Abbildung 2: Fenster der Erinnerung der Mittelschule St. Veit/Gölsen (Johann Gastegger)

Im Mai 2020 berichtete der ORF über eine Studie der Pädagogischen Hochschule Wien im Auftrag der Arbeiterkammer, die 14 Fragen über den Nationalsozialismus umfasste und sich an 1185 Wiener Schüler*innen der neunten Schulstufe (AHS 1 , BMHS 2 und PTS 3 ) richtete. Im Zuge der Auswertung der Studie wurden eklatante Wissenslücken offensichtlich. In keiner Schultype konnten mehr als 48% der Befragten die einzige zugelassene Partei zur Zeit des Nationalsozialismus benennen. Auch vereinfachte Definitionen zum Begriff Antisemitismus stellten ein Problem für die Befragten dar. Was die Zahl der jüdischen Opfer im Nationalsozialismus betrifft, lag die richtige Einschätzung der Besucher*innen der AHS unter einem Drittel. Jede*r fünfte Jugendliche, der*die eine Berufsbildende Mittlere Schule oder eine Polytechnische Schule absolvierte, gab eine Opferzahl von unter einer Million an. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen an der AHS hatte im Jahr zuvor eine Gedenkstätte besucht, wohingegen nur rund ein Drittel der PTS-Schüler*innen von einem solchen Besuch berichten konnten. 4

Bereits in der Primarstufe kann die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus berücksichtigt werden. Darüber hinaus ermöglicht historisches Lernen über die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten einen Wissens- und Bewusstseinszuwachs bei zehn- bis neunzehnjährigen Schüler*innen. Der vorliegende Artikel stellt eine Dissemination der Forschungsergebnisse eines Forschungsprojektes an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich dar.

2. Historisches Lernen und Erinnerungskulturen

2.1 Vom historischen Lernen zum historischen Denken

Geschichte erleben Menschen tagtäglich, sie begleitet sie förmlich auf „Schritt und Tritt“. Bei einem Stadtspaziergang kommen wir an alten Bauwerken wie Kirchen vorbei, Straßenoder Gassenschilder machen mit ihren Namen auf Persönlichkeiten oder Geschehnisse aufmerksam, vor einem Denkmal bleiben wir stehen, lesend und betrachtend halten wir inne. Alles hat seine Geschichte, auch die Umgebung, in der wir leben und arbeiten. Bewusst oder unbewusst ist jede Begegnung mit Geschichte auch eine Art des historischen Lernens.

„Historisches Lernen“ als Terminus eindeutig zu definieren, erweist sich als schwierig, da der Begriff vielschichtig und weitläufig erscheint. „Geschichte“, „Geschichtsbewusstsein“ und „Historisches Denken“ stehen in einem engen Zusammenhang. (Vgl. Toman 2015, 36) Schüler*innen verfügen über eine natürliche Fragehaltung (Woher kommt das? Wie ist das so geworden? War das schon immer so?) und entwickeln einen Forscherdrang, welche die Grundvoraussetzungen für historisches Lernen darstellen. Rita Rohrbach beschreibt „Historisches Lernen als Denkstil, als Nachdenken über vergangenes Handeln und Leiden“ (Rohrbach in Bergmann & Rohrbach 2005, 52). Nicht das Sammeln von Wissen steht im Vordergrund, sondern das Nachdenken und das Philosophieren der jungen Lerner*innen (vgl. Rohrbach in Bergmann/Rohrbach 2005, 52). Die Zeitdimensionen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stellen die zeitliche Grundlage des menschlichen Erlebens und Denkens dar. Zum besseren Verständnis werden eine Definition von Geschichte nach von Reeken und eine von Geschichtsbewusstsein nach Létourneau ergänzt:

Geschichte ist also ein Prozess der Rekonstruktion und Konstruktion von Vergangenheit aus der Perspektive der Gegenwart mit der Zielsetzung, in Gegenwart und Zukunft die eigene Fähigkeit zum Verständnis gesellschaftlicher und individueller Prozesse zu vertiefen und Handlungskompetenz zu gewinnen. (von Reeken 2012, 5)

Unter Geschichtsbewusstsein versteht man „die Kompetenz des menschlichen Individuums, seinen Platz in einer sich entwickelnden und fortschreitenden Umwelt relativ zu einem Vorher, einem Hier und einem Nachher zu definieren“ (Létourneau in Reeken von 2012, 8). Historisches Denken kann als kognitives Tun beschrieben werden, welches „im Kern die Rekonstruktion von Geschichte aus Vergangenheit zu einer Narration und deren kritische Dekonstruktion“ (Toman 2015, 37) bedeutet. Diese Aussage wird einerseits durch die Fähigkeit der Empathie und andererseits durch die Mehrperspektivität der Sichtweise der Geschichte ergänzt. Geschichte als eine Form des Forschens und Nachdenkens über das Leben und Handeln von Menschen in der Vergangenheit benötigt einerseits die Beschäftigung mit Wissen über Geschichte und andererseits das historische Werkzeug, um zu begründeten Antworten und somit zu einem reflektierten Geschichtsbewusstsein zu kommen.

2.2 „Speicher des Gedächtnisses“ – Erinnerungskulturen

Der Begriff „Erinnerungskultur“ dient laut dem deutschen Historiker Hans Günter Hockerts (2002) „als lockerer Sammelbegriff für die Gesamtheit des nicht spezifisch wissenschaftlichen Gebrauchs der Geschichte in der Öffentlichkeit“ (Hockerts 2002, 41). Die Professorin für Anglophone Literaturen und Kulturen Astrid Erll (2008) deutet „Erinnerungskulturen“ als „historisch und kulturell variable Ausprägungen von kollektivem Gedächtnis“ (Erll 2008, 176). Die Schnittmenge beider Definitionen ist die Beschäftigung mit der Geschichte und dass es sich bei Erinnerungskultur nicht um eine unveränderliche Konstante handelt.

Erinnerung und Gedächtnis sind zwei fundamentale Kategorien des menschlichen Denkens. Der französische Soziologe Maurice Halbwachs hat in den 1920er-Jahren den Begriff des kollektiven Gedächtnisses geprägt, welches als „Teil der Identität einer sozialen Gruppe“ (Halbwachs in Reiter 2006, 321) verstanden werden kann. Jan und Aleida Assmann entwickelten daraus die Begriffe „kulturelles und kommunikatives Gedächtnis“. „Unter kulturellem Gedächtnis wird demnach die institutionell geformte und gestützte Erinnerung verstanden, wie sie uns etwa in Denkmälern, Erinnerungsorten, Gedenkritualen und ‚Textbausteinen‘ entgegentritt.“ (Kainig-Huber & Vonwald 2018, 363) Kommunikatives Gedächtnis bezeichnet nach Assmann eine von Zeitzeug*innen individuell erlebte und erzählte Erinnerung.

„Erinnerung ist immer eine Rekonstruktion der Vergangenheit mit Versatzstücken aus der Gegenwart“ (Reiter 2006, 17), formuliert die österreichische Historikerin Margit Reiter. Erinnerungen aus der erlebten Zeit können mit späteren sowie gegenwärtigen Erfahrungen und Einflüssen aus der Medienwelt überlagert werden. Der deutsche Zeithistoriker Martin Sabrow nennt in diesem Zusammenhang Zeitzeug*innen als „Wanderer zwischen den Welten“ (Sabrow in Meissner 2014, 9). Neben individuellen Lebenserinnerungen als Ausdruck persönlicher Erinnerungskultur gibt es im öffentlichen Raum verstärkt ab den 1990er-Jahren sicht- und erlebbare Ausprägungen des kollektiven Gedächtnisses. Diese lassen sich in zwei Hauptkategorien mit verschiedenen Ausformungen gliedern. Zum einen stellen mediale Formen der Erinnerungskultur (Literatur, Filme, Aufzeichnungen von Gesprächen mit Zeitzeug*innen, virtuelle Archive etc.) Möglichkeiten dar, Erinnerungen zu bewahren und ins Gedächtnis zu rufen. Zum anderen fördern Erinnerungszeichen im öffentlichen Raum (Gedenkstätte, Grab, Denkmal, Gedenkkreuz, Gedenktafel, Benennung einer Verkehrsfläche, Kunst-Gedenkinstallation, Mahnmal, Gebäude, Museum, Memorial, Stolperstein) das Nachdenken über die Vergangenheit und die Entwicklung einer Gedächtnislandschaft. Darüber hinaus bieten Gedenktage Gelegenheit, durch Teilnahme an Veranstaltungen den Speicher des historischen Gedächtnisses zu erweitern. In zahlreichen Gesprächen mit Menschen, welche die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten persönlich erlebten, haben die Verfasser dieses Artikels nicht nur Einblicke in die Erfahrungen der Frauen und Männer gewinnen können, sondern darüber hinaus Erkenntnisse, wie Menschen mit ihrer Vergangenheit umgehen. (Vsgl. Vonwald & Fritthum 2015 und Kainig-Huber & Doria 2015)

Читать дальше