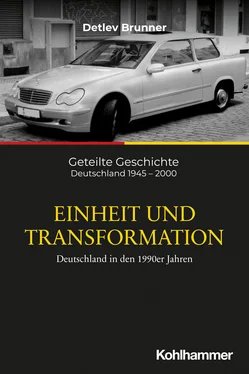

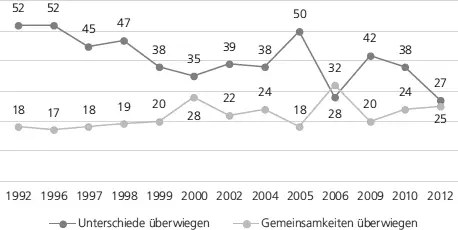

Abb. 1: Unterschiede und Gemeinsamkeiten – Westdeutschland. Frage: »Wenn Sie einmal die Deutschen im Osten des Landes mit den Deutschen im Westen vergleichen: Überwiegen da die Unterschiede oder überwiegen da die Gemeinsamkeiten?« (an 100 fehlende Prozent: »Hält sich die Waage« oder unentschieden; Basis der Umfrage: Bundesrepublik Deutschland, westdeutsche Bevölkerung ab 16 Jahre; Quelle: Allensbacher Archiv, lfD-Umfragen)

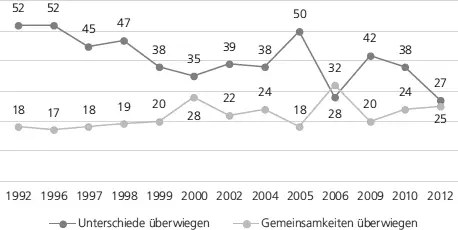

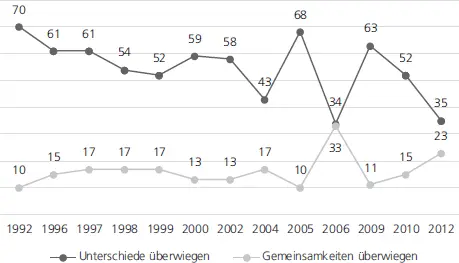

Abb. 2: Unterschiede und Gemeinsamkeiten – Ostdeutschland. Frage: »Wenn Sie einmal die Deutschen im Osten des Landes mit den Deutschen im Westen vergleichen: Überwiegen da die Unterschiede oder überwiegen da die Gemeinsamkeiten?« (an 100 fehlende Prozent: »Hält sich die Waage« oder unentschieden; Basis der Umfrage: Bundesrepublik Deutschland, ostdeutsche Bevölkerung ab 16 Jahre; Quelle: Allensbacher Archiv, lfD-Umfragen)

Beim genaueren Hinsehen verschwanden also die gefühlten Unterschiede zwischen Ost und West nicht, und dies eben nicht nur im Sinne üblicher Merkmale eines föderalen Systems mit unterschiedlichen regionalen Identitäten. Bei allen Angleichungsprozessen des Lebensstandards und der Lebensstile blieben Unterschiede in der gegenseitigen Wahrnehmung bestehen – und dies bis in die Gegenwart. Neueste Umfrageergebnisse im Zeichen der 30-jährigen Jubiläen von Mauerfall und Einheit verweisen auf weiter bestehende Ressentiments zwischen Ost und West. Dass sich 57 Prozent der befragten Ostdeutschen als »Bürger 2. Klasse« fühlen, war im Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der deutschen Einheit von 2019 zu lesen. 28Der Bericht nannte mögliche Gründe: »Eine der Ursachen dafür ist die schmerzhafte und tiefe Umwälzung des Lebens im Osten nach dem Ende der DDR. Viele Debatten, die im Osten geführt werden, zeigen, dass ein Teil der Menschen in den neuen Ländern […] noch eine distanziertere Perspektive auf Demokratie und Marktwirtschaft [hat] – und damit auf Eckpfeiler der Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland – als ihre Landsleute im Westen. Aus ihrer Sicht sind das individuell oft keine Erfolgsgeschichten. Das prägt ihren besonderen Blick auf die Bundesrepublik.« 29

3.3 Nationalgefühl oder regionale Identität?

Seit den 1970er Jahren war es in der alten Bundesrepublik zunehmend verpönt und in der DDR sollte es allenfalls im Rahmen der »sozialistischen Nation« verspürt werden: das Nationalgefühl. Mit der Wiedervereinigung erfuhr es eine Renaissance. Angefangen vom Ruf »Wir sind ein Volk« bis hin zum verstärkten und schließlich auch unbekümmerten Gebrauch nationaler Symbolik, wie dem Zeigen der Deutschlandflagge, rückte das Thema »Nation« nicht nur in politischen Diskursen, sondern auch im Alltag auf die Tagesordnung.

Die deutsche Einheit hatte Befürchtungen vor einem neuen deutschen Nationalismus geschürt – im In- und Ausland. Die Sorge vor einem »Vierten Reich« war nicht nur eine überspitzte Metapher linker Aktivisten, sondern beispielsweise auch von britischen Kommentatoren. 30Die Ausschreitungen gegen ausländische Arbeitnehmer und Asylsuchende 1991/92, auf denen Rufe wie »Deutschland den Deutschen, Ausländer raus« skandiert wurden, wurden auch als Zeichen eines neuen »Nationalismus« gedeutet. Der Historiker Heinrich August Winkler sah 1993 in den neuen Bundesländern ein Reservoir für einen »nachholenden Nationalismus«. 31Die Grenzen zwischen nationalem Bekenntnis, Nationalismus und Rechtsradikalismus waren nicht immer leicht auszumachen und zuweilen waren sie fließend.

Nationalstolz war allerdings keine Domäne der Ostdeutschen. In Befragungen der Allgemeinen Bevölkerungsumfrage (Allbus) in den Jahren 1996 bis 2010 gaben in Ost- wie Westdeutschland bei gewissen Schwankungen jeweils mehr als zwei Drittel an, generell stolz Deutscher zu sein. 32Legt man diese Daten zu Grunde, so war ein allgemeines Nationalgefühl in den neuen Bundesländern in diesem Erhebungszeitraum offenkundig nicht stärker als im Westen Deutschlands ausgeprägt. Korreliert man diese Ergebnisse jedoch mit weiteren Daten, etwa zur Ausprägung interkultureller Kontakte oder zu die Migration betreffende Haltungen, so lassen sich weitere Rückschlüsse auf die Ausprägung des Nationalgefühls ziehen, das im Hinblick auf die neuen Bundesländer mit einer geringeren Präsenz kultureller Vielfalt verbunden war. 33

Angesichts des ausgeprägten allgemeinen Nationalstolzes scheint die ebenfalls verbreitete regionale Identität als Ostdeutsche widersprüchlich zu sein. Die Frage, wer eigentlich »ostdeutsch« ist und welche Geschichte und Bedeutung diese Zuschreibung hat, ist wiederholt gestellt worden. »Die Ostdeutschen – gibt es die überhaupt?«, so fragte Wolfgang Engler 2002. »Entstiegen die Einwohner der DDR dem von ihnen selbst zum Einsturz gebrachten Staatsgebäude als Deutsche oder als Ostdeutsche?« 34Dass die Zuschreibung »Ostdeutsche« ein Konstrukt sei und dass eine »Ost-Identität« als kollektive Identität erst mit dem Ende der DDR entstanden sei, ist mehrmals beschrieben worden. 35Doch diese Konstruktion verfing offensichtlich in der Selbstbeschreibung »der Ostdeutschen« durchaus, auch als Selbstverortung im Zuge der Transformationsprozesse. 36

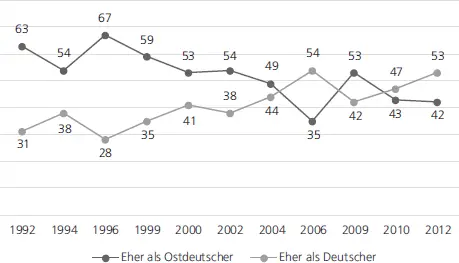

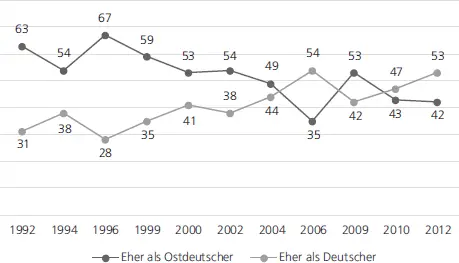

Abb. 3: Das Gefühl einer Ost-Identität schwindet. Frage: »Fühlen Sie sich im Allgemeinen eher als Deutscher oder mehr als Ostdeutscher? Was überwiegt?« (Basis: Bundesrepublik Deutschland, ostdeutsche Bevölkerung ab 16 Jahre) 37

In Umfragen des Allensbacher Instituts für Demoskopie aus den Jahren 1992 bis 2012 geht hervor, dass die ostdeutschen Befragten sich mehrheitlich eher als Ostdeutsche denn als Deutsche fühlten, Ausnahme war auch hier wiederum das Jahr 2006 (Fußballweltmeisterschaft), das gesamtdeutsche Emotionen hervorrief. Nach abermaligem Überwiegen der ostdeutschen Identität stieg die Identität als »Deutsche« in den Jahren bis 2012. Bei den westdeutschen Befragten gibt es keine in diesem Ausmaß vergleichbare Differenzierung zwischen Deutsch und Westdeutsch.

Regionale Identitäten und nationale Identität müssen sich keineswegs gegenseitig ausschließen. Im Falle »ostdeutscher« Identität und gleichzeitig zu konstatierendem, teils bis zu Nationalismus gesteigertem Nationalgefühl zeigt sich eine Mischung aus (auch überlieferten) Prägungen einer »eingekapselten Gesellschaft« (Steffen Mau) der DDR, und der Reaktion auf An- und Überforderungen durch einen umfassenden Wandel ab 1990 – Abwehr von Fremdem, Bewahrung des Eigenen. »Viele Ostdeutsche«, so der Berliner Soziologe Steffen Mau, hätten sich ihren Platz und Status im vereinten Deutschland mühsam erarbeiten müssen und hätten dabei viel aufgegeben. »Nun verlangen sie von Neuankömmlingen, sich anzupassen und ihre Ansprüche zurückzunehmen.« Statt auf Liberalität und Großzügigkeit treffe man so vielerorts auf eine Mentalität des »Aufrechnens«. 38

Im Herbst des Jahres 2000 entbrannte eine Debatte, die zwar im Zusammenhang der Zuwanderung nach Deutschland geführt wurde, die jedoch mit ihrem definitorischem Anspruch, was »nationale Identität« sei, auch für das Ziel »innerer Einheit« der deutschen Gesellschaften in Ost und West bedeutsam war. Es ging um die deutsche »Leitkultur«. Diese kombiniert mit einem »positiven Patriotismus« konnte, so die Vorstellung, der »Kitt« für die Einheit sein, eine deutsche Leitkultur also eine »integrative Kraft« entfalten. 39Der Begriff »Leitkultur« ging ursprünglich auf den Politikwissenschaftler Bassam Tibi zurück, der ihn allerdings im europäischen Sinne verstand und die Ideale der kulturellen Moderne, der Demokratie und Zivilgesellschaft, der Aufklärung und der Trennung von Kirche und Staat darunter subsumierte. In Deutschland war es Friedrich Merz, vom Februar 2000 bis Oktober 2002 Fraktionsvorsitzender der CDU im Bundestag, der die Debatte auslöste. In einem Artikel in der Tageszeitung »Die Welt« vom 25. Oktober 2000 nahm Merz zum Thema »Einwanderung und Identität« Stellung. Er formulierte darin Grundsätze, die er für »einen gemeinsamen, wertorientierten gesellschaftlichen Konsens« als leitend erachtete. An erster Stelle nannte er die Verfassungstradition des Grundgesetzes, dieses sei »wichtigster Ausdruck unserer Werteordnung und so Teil der deutschen kulturellen Identität, die den inneren Zusammenhalt unserer Gesellschaft erst möglich macht.« An zweiter Stelle stand die »europäische Idee« mit dem Ziel europäischer Integration. Als Drittes nannte Merz die »in Jahren und Jahrzehnten erkämpfte Stellung der Frau in unserer Gesellschaft«, die zur Identität unserer Freiheitsordnung gehöre. 40Was Merz hier formulierte, waren Selbstverständlichkeiten, die auch von der damals amtierenden Rot-Grünen Bundesregierung, an die sie letztlich adressiert waren, nicht in Frage gestellt wurden. Der kontroverse Zuschnitt wird erst im politischen Kontext deutlich – im gleichen Zeitraum der »Leitkulturdebatte« standen Fragen eines neuen Staatsbürgerrechtes und damit der Integration von Migranten auf der Tagesordnung. 41

Читать дальше