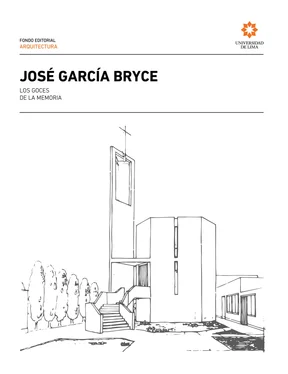

Figura 3. Fachada del templo de San Francisco de Asís en Lima

Fotografía de Martín Fabbri

Conservando la estructuración simétrica de tres cuerpos en el sentido horizontal —el central más ancho que los laterales— y de dos pisos y coronación en el sentido vertical; la arquitectura de los retablos llegó en la última etapa churrigueresca a tal extremo de complicación en la descomposición de las formas, en la multiplicación de pequeños elementos en el uso de intrincadísimas lacerías y motivos ornamentales enmarañados y entrelazados en todas direcciones, que todo efecto de estabilidad y solidez de la forma desapareció y con él desapareció también todo rastro de realismo arquitectónico: los retablos de esta época aparecen como masas flotantes de reflejos dorados, de luces aguadas y zonas de penumbra, de formas indistintas o cambiantes mantenidas en el aire más por obra y gracia de una especie de energía que las polariza que por virtud de la estructura real de madera, cuya ruda armadura puede verse introduciéndose en las entrañas del retablo (los retablos mayor de Jesús María, hacia 1708, y de San Javier en San Pedro ejemplifican esta manera).

Si en las grandes iglesias conventuales las órdenes religiosas recurrieron a diseños espaciales derivados, con mayores o menores alteraciones, del prototipo romano del Gesú, en la Catedral, desde el siglo XVI, los proyectos presentados por Alonso Beltrán en 1564 y Francisco Becerra alrededor de veinte años después se vinculaban más bien a la tradición más antigua de las catedrales españolas del gótico tardío y del primer Renacimiento.

La Catedral de Lima del siglo XVII; sucesora de dos iglesias anteriores (la capilla de Pizarro y la segunda Catedral, iniciada a mediados del siglo XVI), se había comenzado en realidad en los años 70 del siglo XVI e, incluso se consagró en 1604. Poco después, sus bóvedas de arista sufrieron daños debido a los temblores, en vista de lo cual se adoptaron en la reconstrucción bóvedas de nervaduras góticas, por recomendación del arquitecto Juan Martínez de Arrona, concluyéndose la obra esencial en 1622. Severamente dañada en el terremoto de 1687, vuelta a reconstruir y arruinada nuevamente en 1746, fue concluida definitivamente, incluyendo las torres, en 1797. Las actuales bóvedas nervadas de madera, tan poco satisfactorias, datan en lo esencial de la última reconstrucción y son una réplica aproximada de las originales, que eran en su mayor parte de ladrillo.

De tres naves (el proyecto original contemplaba cinco) de igual altura cuyas bóvedas descansan, mediante fragmentos de entablamento ricamente moldurados, sobre esbeltos pilares cruciformes con capiteles jónicos y que están flanqueados por hileras de capillas más bajas, la Catedral presenta un interior cuyo sentido espacial es distinto al de las iglesias conventuales. En estas la visión se dirige linealmente hacia el gran retablo de fondo, antes del cual el espacio se expande hacia los lados y hacia arriba en el crucero con sus brazos y su cúpula. Las naves laterales, más bajas, quedan como espacios ancilares o secundarios. En la Catedral, en cambio, existe una visión longitudinal pero también líneas de visión transversales y diagonales debido al valor espacial similar de las tres naves de igual altura. El espacio tiende a diluirse entre los múltiples apoyos con sus múltiples aristas. Las bóvedas de nervadura contribuyen a reforzar este efecto, así como las bóvedas de cañón de las iglesias conventuales con sus arcos fajones tienden, opuestamente, a dar al espacio un sentido lineal o unidireccional.

En consecuencia, podría calificarse el espacio de la Catedral como pictórico, polidireccional y más libre que el espacio de las iglesias conventuales, cuya estructuración deriva de una visión espacial ligada al concepto renacentista de la perspectiva geométrica.

Espacio y lenguaje arquitectónico en la segunda mitad del siglo XVIII

Siendo la evolución de la arquitectura limeña sensiblemente paralela a la de la Metrópoli, la expresión estilística de nuestra arquitectura colonial en la segunda mitad del setecientos estuvo ligada a la transformación que, en materia de arte y arquitectura, se produjo en España a mediados del siglo. Entre las muchas causas de esta transformación, interesa señalar aquí tres: la creciente influencia francesa, sobre todo en la arquitectura palaciega, debido a la vinculación política, económica y cultural que se había creado entre Francia y España desde la ascensión al trono de la casa de Borbón en la persona de Felipe v en 1713; la presencia de fuertes influencias italianas, que se ejercen tanto en la arquitectura civil como en la religiosa, tal vez más en esta última y que en parte se debió a la inmigración o estada en España de artistas italianos (entre ellos el célebre Filippo Juvarra, que había sido arquitecto de la casa de Saboya, en Turín, que fue llamado para la construcción del nuevo Palacio Real en Madrid y a quien se debe una parte del Palacio de la Granja); en tercer lugar, la fundación de academias inspiradas en los modelos franceses, notablemente de la Academia de San Fernando (1751), que le dieron a la enseñanza y a la práctica de las artes una orientación racionalista y clasicista.

Debido a estos factores, el churrigueresco comenzó a decaer. Sus formas enroscadas y complejas, su suntuosidad sombría y con frecuencia sobre-cogedora, su intensidad de expresión tan afín al carácter nacional español dejaron de estar a tono con la sensibilidad del momento y la nueva cultura afrancesada, sino en todo el reino por lo menos en la corte y en ciertos círculos sociales, eclesiásticos y académicos, donde comenzó a favorecerse, en los años 40, una arquitectura más clásica en su lenguaje que la churrigueresca, más clara y equilibrada en su decoración, un poco fría y de carácter un tanto internacional.

Pero si en el lenguaje la arquitectura se simplificó, en el espacio se introdujeron innovaciones que tendieron a enriquecerla: del barroco en la decoración, que había sido el churrigueresco, se pasó al barroco en la planta y en la estructuración espacial.

En las construcciones eclesiásticas se afirmó la tendencia, originada con Borromini y desarrollada luego en el barroco piamontés, de una arquitec-tura de muros flexibles y formas curvilíneas, con la cual se fusionó el clasicismo latente que derivaba de la influencia “académica francesa”.

Esta nueva modalidad estilística; que cerró el ciclo del barroco español, influyó en la arquitectura limeña de las últimas décadas del siglo XVIII. Como en España, las obras limeñas de esta época son espacialmente más sutiles y elaboradas que los grandes templos del siglo anterior y más mesuradas en su decoración, sobre todo en lo que a los interiores se refiere. Hay que añadir además a estas características la frecuente presencia del rococó, estilo decorativo de origen francés, de formas menudas y gráciles, que se difundió en Europa con la influencia francesa y tuvo éxito especialmente en Austria y en el sur de Alemania, y de ciertas influencias del barroco de estos dos últimos países, cuya arquitectura se caracterizaba por una gran plasticidad y riqueza especial y por el uso virtuosista del yeso y el estuco en la decoración.

La ruina de la ciudad en 1746 y las reconstrucciones efectuadas en la segunda mitad del siglo determinaron la aparición en Lima de numerosas obras concebidas en el nuevo estilo, entre las cuales destacan las iglesias de Las Nazarenas y de Los Huérfanos (Corazón de Jesús).

Las Nazarenas, cuya edificación fue propiciada por el virrey Amat, benefactor del monasterio, a quien una tradición atribuye el diseño del edificio, fue consagrada en 1771, luego de aproximadamente 15 años de labor en la construcción. En ella son sintomáticos de las nuevas tendencias de la época tanto el tratamiento de las elevaciones internas como la disposición de la planta y el interior, que está pensado como un espacio flexible que se expande y se contrae suavemente.

Читать дальше