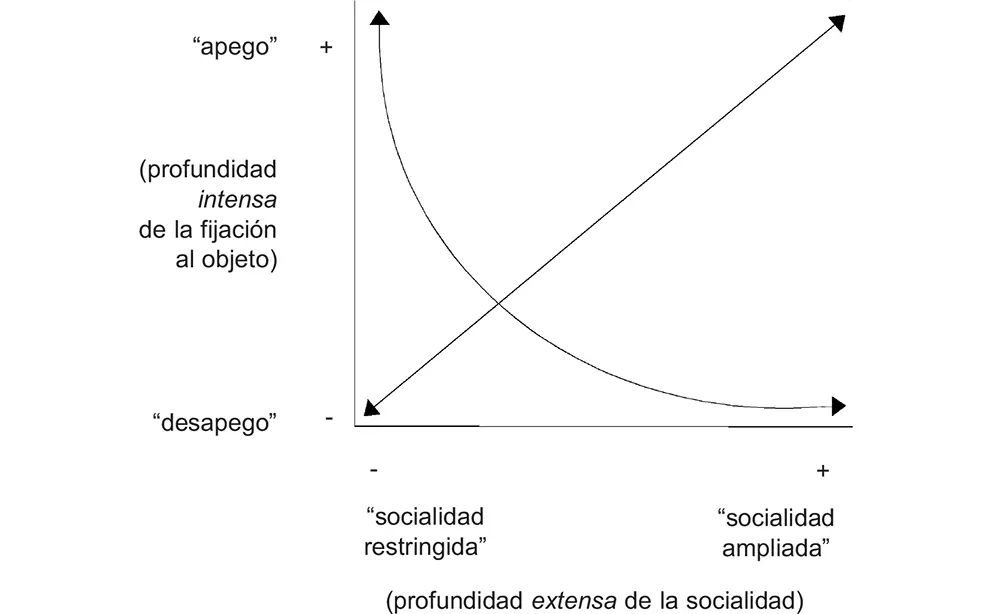

El “apasionado”, en último término, es “asocial”, o solitario, aunque la respuesta a la pregunta “¿Puede Robinson en su isla tener acceso a la pasión?”, sea delicada de dar, después de las obras de R. Girard, a menos de imaginar que las escisiones modales internas del actor susciten una interacción entre varios roles, instaurando una suerte de diálogo entre “se” y “sí”. En el siglo XVII francés, el “hombre honesto”, es decir, aquel cuyo “trato” es agradable, se colocaba bajo el signo del “desapego”.

Sin embargo, afirmar que la socialidad del “apasionado” es restringida se puede prestar a confusión: hay que precisar que únicamente la sociabilidad del rol patémico es la que está aquí en juego, pues en el caso de Grandet, por ejemplo, Balzac muestra que, en calidad de avaro, él participa de una socialidad restringida —los avaros se barruntan y se comprenden sin frecuentarse y sin simpatizar entre sí: lo que Balzac llama la “fanc-masonería” de las pasiones—, pero desde el momento en que su avaricia no está directamente comprometida, él participa de una socialidad extendida, puesto que conoce a “todo” Saumur.

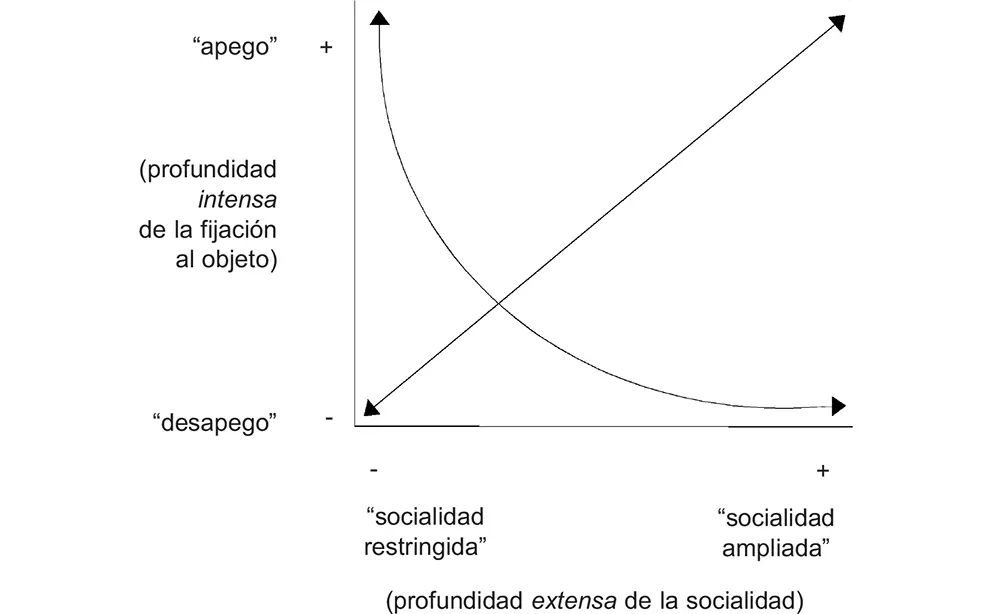

Volvemos a encontrar aquí el lazo de estructura entre la disminución de la tensión y su fraccionamiento. La estructura tensiva de los sujetos “apasionados” se deja aprehender por la conjugación de cuatro valencias: la intensidad , la extensidad , la relación con el objeto y la relación con otro . Asociando en el mismo gradiente vertical la primera y la tercera, en el gradiente horizontal la segunda y la cuarta, obtenemos el diagrama siguiente:

El lazo de dependencia entre las valencias propiamente tensivas y las valencias sociales vale también para los actantes colectivos homogéneos: el fanático de ayer, el totalitario de hoy comportan un “apego” extremadamente fuerte y una socialidad que tiende a la “nulidad”, lo cual los conduce a considerar sin importancia la liquidación física de los adversarios que ellos mismos se han creado.

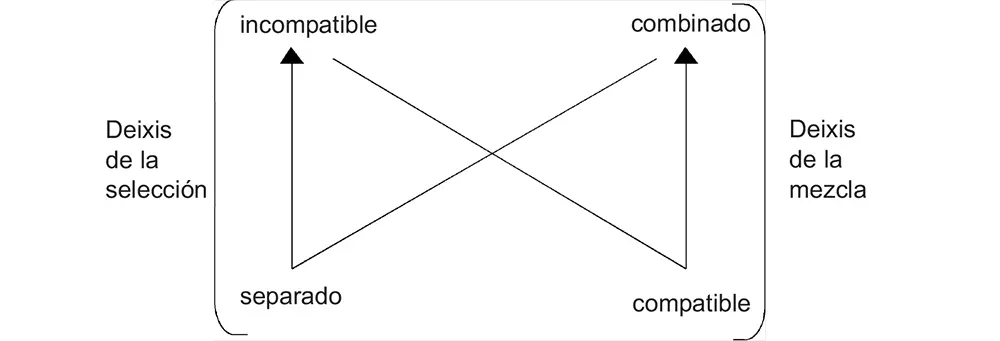

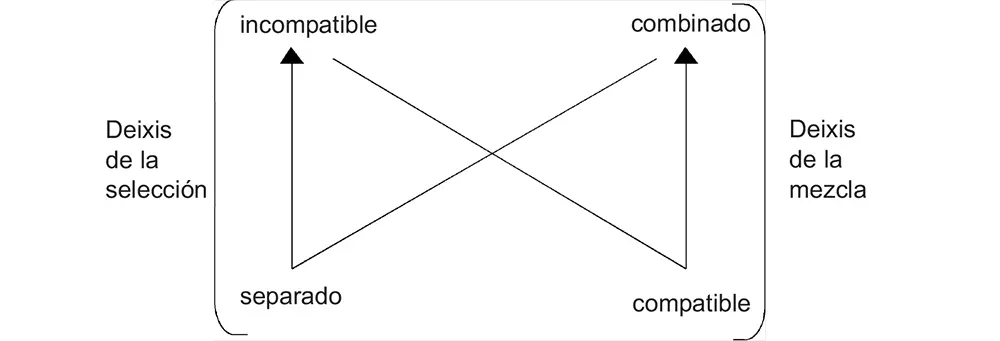

Finalmente, el juego de las valencias interesa también al tratamiento de los objetos, por más de un motivo; sin embargo, nos limitaremos aquí a las relaciones de compatibilidad entre objetos, tomando como modelo el de la intersubjetividad. También en ese caso, la intervención de los operadores de la selección y de la mezcla permiten formular las articulaciones elementales. En la deixis de la selección, los objetos pueden ser declarados incompatibles o mal combinados. Las diferentes figuras que pueden presentarse dependen igualmente, como aparece de inmediato, de la competencia de un sujeto de la selección o de la mezcla, el cual puede o no puede, debe o no debe reunir o separar los objetos. El cuadrado semiótico correspondiente sería el siguiente:

La importancia atribuida a la selección y a la mezcla decide, respectivamente, los ambientes en los que los sujetos se proyectan y se reconocen. Un ejemplo apenas imaginario permitirá fijar estas ideas: en la perspectiva exclusiva de la selección, una biblioteca high tech y una cómoda Luis XV son inconcebibles en un conjunto (son “incompatibles” o en último término, mal combinadas), mientras que, en la perspectiva de la mezcla, la yuxtaposición de esos dos muebles será evaluada y sentida como “muy chic” y como “audaz”, en la medida en que sean considerados como “compatibles”. Los estilos propios de los valores están, pues, determinados por sus regímenes de valencias. Es posible pensar que, en la perspectiva de la mezcla, un salón amueblado completamente en estilo Luis XV o en estilo high tech sería evaluado como “aburrido”, como “desvaído”, por cuanto, en ese conjunto, la mezcla sería nula. Las evaluaciones estéticas y éticas, así como sus correlatos emocionales, indican aquí claramente que las valencias son el soporte de las axiologías, y que la pertinencia de los “estilos” reposa sobre todo en ellas y no en los valores propiamente dichos.

II

Valor

La reflexión sobre el valor presenta en la época contemporánea dos características: la polisemia del término “valor” y la consideración de las repercusiones epistemológicas que se desprenden de esa polisemia. En lo que se refiere a la polisemia, recordemos que nadie pone en duda la existencia de valores económicos, lingüísticos, estéticos, morales…; pero en esos dominios, todo límite depende del uso. Para el amante de la buena mesa, existen indudablemente valores gastronómicos, como lo ha mostrado el excelente estudio de Greimas titulado “La soupe au pistou ou la construction d’un objet de valeur” 1. Desde el momento en que una praxis está atestiguada y codificada, tenemos derecho a postular valores de sistema (la “buena dosificación” de los ingredientes seleccionados y por lo mismo, valorizados) y valores de proceso (la adquisición del “toque” requerido, el sentido de una precisa coordinación temporal, etc.).

Pero la especulación sobre el valor, sea desde una perspectiva filosófica, sociológica o semiótica, es de hecho una reflexión sobre los valores, puesto que concierne a la relación que existe entre los diversos órdenes de valores. Para Saussure, desentrañar el rol del valor en lingüística consiste en ponerlo en relación con los valores que llamaremos “agonísticos”, subyacentes al juego de ajedrez 2. Por ejemplo, con los valores económicos y, finalmente, con los valores matemáticos. Se puede pensar que esas analogías han debido constituir para Saussure otros tantos criterios de validación de las hipótesis que él adelantó.

Para Hjelmslev, menos interesado que Saussure en esas cuestiones, las aproximaciones que reclaman su preferencia conciernen ciertamente al juego de ajedrez, a los valores económicos y a los valores algebraicos, aunque este último acercamiento es más bien indirecto, puesto que parece tributario de la centralidad que Hjelmslev atribuye al concepto de función , del que conserva sobre todo “el sentido lógico-matemático”. Esa preferencia retoma el “algebrismo” de Saussure.

Para Greimas, esa problemática es doble: se trata de formular una mediación entre los valores lingüísticos, en principio estrictamente diferenciales y “vacíos” de contenido, y los valores narrativos, los cuales en la perspectiva greimasiana, se consideran inmanentes al devenir del sujeto y a su búsqueda del “sentido de la vida”. En segundo lugar, si se acepta que el recorrido generativo declina las diferentes clases de valores: valores correspondientes a las estructuras elementales de la significación, valores modales y temáticos correspondientes a las estructuras narrativas de superficie, valores discursivos, la reflexión sobre los valores viene a confundirse con la de la conversión de los valores de un nivel a otro, y se encuentra en estado inacabado en el desarrollo actual de la semiótica greimasiana.

2. DEFINICIONES

2.1 Definiciones paradigmáticas

El análisis paradigmático de una magnitud semiótica está sujeto a dos dificultades, subestimadas con frecuencia.

En primer lugar, los fundadores de la semiótica europea divergen sobre un punto importante. Para Saussure, en el Curso de lingüística general , gracias al criterio adoptado, a saber, el de la “asociación”, manifiestamente heredado del siglo XIX, un paradigma , contrariamente al sintagma, es abierto:

Читать дальше