En el capítulo 3: “Imaginarios cinematográficos de los pueblos rarámuri en la segunda mitad del siglo XX”, Adriana Estrada Álvarez analiza diversas miradas fílmicas al pueblo rarámuri en un periodo reciente de la historia de México, y destaca cambios y continuidades en las formas de representación a través de distintos géneros fílmicos: el cine documental, el etnográfico, el de ficción y el experimental. Además de la película producida por el AEA, Rarámuri ra itsaara: Hablan los tarahumaras (1983), de Oscar Menéndez, el capítulo aborda y comenta otras películas como Tarahumara, cada vez más lejos (1965), de Luis Alcoriza; Sukiki (1976), de François Lartigue y Alfonso Muñoz; Teshuinada (1979), de Nicolás Echevarría, y Ciguri 98: la danza del peyote (1998), de Raymonde Carasco. La autora analiza cómo estos filmes dialogan con una larga tradición de estudios sobre los rarámuri, desde diferentes registros —lo literario, lo histórico, lo etnológico y lo artístico—, y hace una recapitulación de la obra de autores como Neumann, Lumholtz, Artaud, Zabel y Zingg. En cuanto al documental de Oscar Menéndez, cabe mencionar que es la primera película sobre este pueblo hablada parcialmente en rarámuri y no sólo en español. Tras explorar las raíces del imaginario colonial que ha pesado sobre los rarámuri, con su característica mirada crítica, Menéndez denuncia la deforestación de la sierra Tarahumara y consigue una documentación excepcional de la tradicional carrera de bola, con un alarde de pericia y talento en la cinematografía a cargo de Héctor Medina. Estas aproximaciones fílmicas, realizadas con diferentes intenciones, tienen en común ser todas miradas occidentales, de gente externa a las comunidades, lo cual da pie a la pregunta con la que cierra el capítulo acerca de la posibilidad de un cine hecho por los propios rarámuri, que en vez de representarlos desde fuera, recoja su propia mirada.

Espacios, el tercer apartado del libro, se concentra en los lugares donde se ubican las culturas originarias y en los sitios en los que ocurre la interacción entre los indígenas y el Estado, mediada por los antropólogos y los cineastas. Los dos textos que lo integran pueden entenderse como ejercicios de una antropología del espacio, de las diversas formas de habitarlo, que le confieren identidad y lo convierten en lugar, paisaje o territorio. Las películas del AEA del INI brindan una fuente de imágenes e intuiciones muy útiles para la geografía humana y los estudios sobre la geografía simbólica de los pueblos; asimismo, retratan patrones de asentamiento, la cultura material y la relación simbólica con el entorno y los recursos naturales, entre otras cuestiones.

Por su parte, el capítulo 4: “Los albergues infantiles en el discurso audiovisual del INI”, de Aleksandra Jablonska, se enfoca en uno de los bastiones más importantes de la educación indigenista en México: los albergues escolares infantiles del INI. Durante varias décadas, éstos fueron el epicentro de la aculturación de los niños indígenas, del aprendizaje del español, del disciplinamiento y la imposición de hábitos de higiene, salud y alimentación, del desarrollo de oficios y prácticas artesanales deseables. La autora analiza el discurso audiovisual y la postura oficial del Estado mexicano sobre estas instituciones, a partir de documentales de diferentes épocas y de distintos tipos, como videos de carácter propagandístico e institucional, financiados por programas y organismos internacionales, y mediante dos películas de autores antropólogos y cineastas: Días de albergue (1990), de Alfonso Muñoz, y Generación Futura (1995), de Alberto Becerril. Cabe mencionar que este último documental también es analizado más adelante por su propio autor, en el apartado Memorias de este libro.

El capítulo 5: “Geografías audiovisuales del Altiplano Potosino”, de Frances Paola Garnica, estudia una muestra de películas que tienen como escenario principal una región árida y desértica del país, que ha sido el escenario de rodajes de westerns hollywoodenses, así como el trasfondo de muchos documentales etnográficos sobre uno de los grupos étnicos más emblemáticos y visualmente atractivos de nuestro país, los wixaritari o huicholes, que tienen en el desierto de Wirikuta, dentro del Altiplano Potosino, su territorio sagrado en el que realizan peregrinaciones y rituales ancestrales. A partir de la noción de paisaje, Garnica teje un diálogo entre el cine, la antropología y la geografía humana, que sustenta un minucioso trabajo de recopilación y clasificación de las películas filmadas en esta región, y las geolocaliza exactamente en el mapa del Altiplano Potosino. El corpus fílmico que integra la autora comprende películas de diferentes géneros, épocas y países, entre ellas Virikuta, la costumbre (1976), de Scott Robinson, un antecedente crucial del AEA que anuncia el viraje en el INI hacia un nuevo cine etnográfico postindigenista, con sustento antropológico y una mirada de autor. Este capítulo también repasa un par de películas muy importantes del AEA: Jicuri Neirra. La danza del peyote (1980), de Carlos Kleimann, y Mara’acame, cantador y curandero (1982), de Juan Francisco Urrusti, ambas sobre la cosmovisión y la ritualidad de los huicholes.

La cuarta sección del libro, Divergencias, da cuenta de los ángulos y filos políticos presentes en algunas películas del AEA, que a pesar de haber sido producidas por el Estado, contienen una mirada contrahegemónica, de denuncia, contestataria, incluso militante o activista, que devela los conflictos y las relaciones de poder entre el Estado y las comunidades indígenas. Los casos abordados en los dos capítulos resultan sintomáticos de las tensiones entre el carácter cultural y el talante político del INI, y evidencian algunas ambigüedades y contradicciones características de algunas producciones fílmicas del AEA.

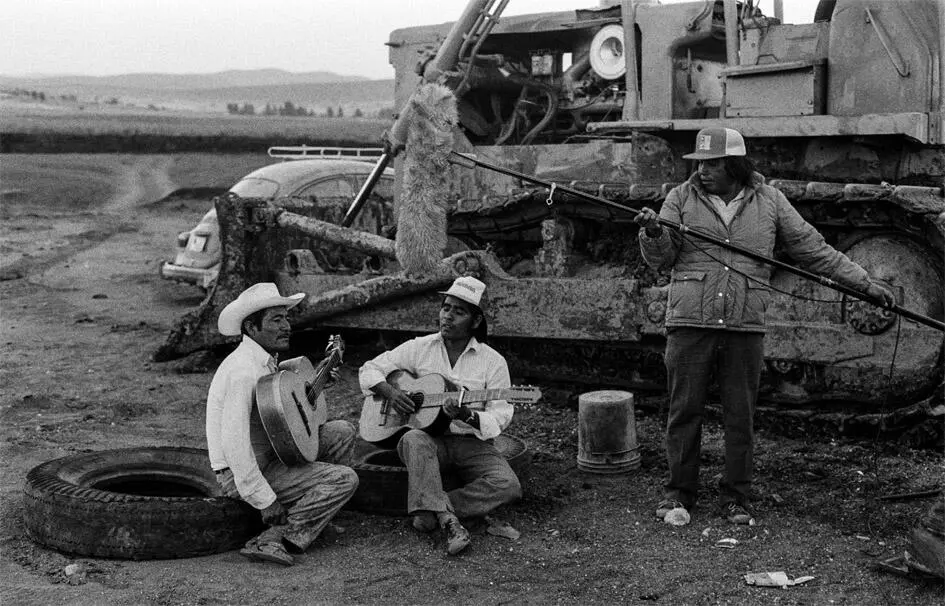

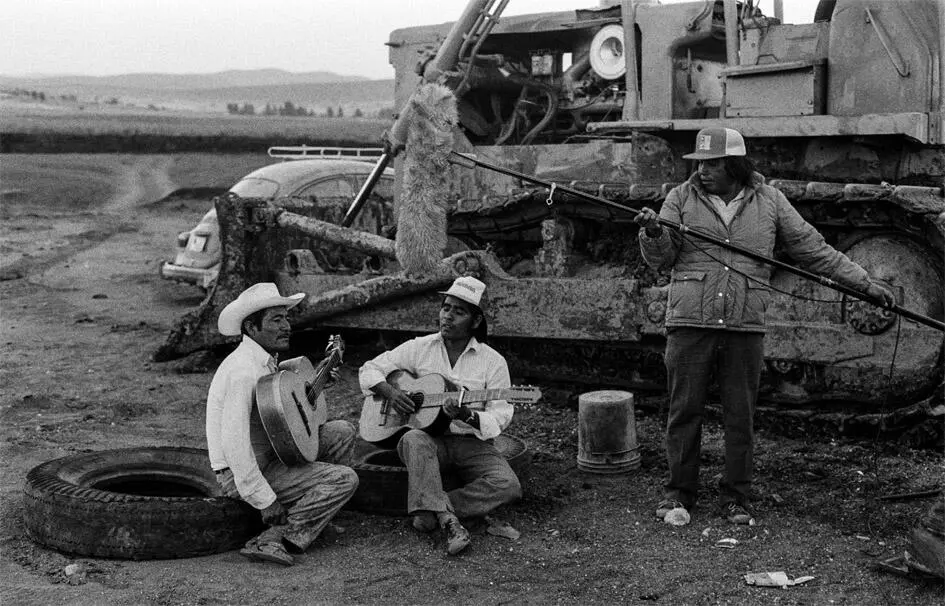

Foto fija del documental “Cuatro Rayas, un pueblo organizado” en Ixcaquixtla, Puebla.

HÉCTOR VÁZQUEZ VALDIVIA, 1990.

D.R. Fototeca Nacho López, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Un primer caso emblemático es el abordado en el capítulo 6: “ Laguna de dos tiempos , testimonio de una modernidad forzada”, de Martha Urbina. Este texto explora la figura de Eduardo Maldonado, el trabajo del colectivo Cine Testimonio, los cambios al interior del INI en aquellos años, el contexto histórico de la película, en pleno auge petrolero. Martha Urbina hace una aguda lectura de esta obra fílmica, exaltando la vocación y la mirada crítica de Maldonado, así como su compromiso con las culturas indígenas, ya palpable en sus películas anteriores: Atencingo, cacicazgo y corrupción (1973) y Jornaleros (1978). En Laguna de dos tiempos (1982), Maldonado registra la transformación radical de las formas de vida en las comunidades nahuas y popolucas próximas a la construcción del complejo industrial petrolero en el Golfo de México, a principios de los años ochenta. Urbina nos invita a reflexionar sobre el devenir y la situación actual de las comunidades de aquella región. El filme es importante, revela el texto, sobre todo porque consigue desestabilizar el discurso de la modernización de la nación y denuncia los daños colaterales de este proyecto petrolero en el estado de Veracruz.

En el mismo tenor, en el capítulo 7: “Entre etnografía, historia y política: los documentales del equipo de Luis Mandoki sobre mazatecos”, Claudia Arroyo revisa dos cintas clave del AEA: El día que vienen los muertos (1981) y Papaloapan. Mazatecos II (1983), ambas de Luis Mandoki. En ellas se da cuenta de los altos costos del desplazamiento de varias comunidades mazatecas que vivían en la Cuenca del río Papaloapan, por la construcción de la Presa Miguel Alemán a finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta. En su incursión en estos filmes, la autora recupera los antecedentes obligados del cine indigenista del INI: Todos somos mexicanos (1958) y Nuevos horizontes (1956), ambos a cargo de José Arenas y Nacho López, en los que también se documentó dicho proceso histórico, pero desde un óptica oficialista, diametralmente opuesta a la perspectiva crítica del equipo de Mandoki. Con la lectura de este capítulo y la revisión de estos filmes tempranos en la carrera de Mandoki, no podemos dejar de preocuparnos por el impacto y los daños colaterales que tendrán los megaproyectos —trenes, refinerías y aeropuertos— que actualmente impulsa el nuevo gobierno mexicano.

Читать дальше