Era lo más espectacular de la estancia: una chimenea labrada en cantera rosada; a los extremos, como vigías, tenía dos esculturas de esfinges, con rostro hermoso de hada impasible, cuerpo de león y alas plegadas de libélula.

—Me temo que no funciona —suspiró el conserje—. La señora Reyna mandó cerrar el tiro de todas las chimeneas cuando tuvo una pesadilla en la que se incendiaba su edificio. Pero si conocen esta ciudad sabrán que los inviernos son mansos, así que quedó como un agradable detalle decorativo.

—Es increíble que vayamos a vivir aquí —mi padre se asomó por una ventana.

—El resto del apartamento es menos ostentoso —reconoció el viejo—. Aunque tiene sus detalles. Se los mostraré.

No sé a qué se refería el conserje con “menos ostentoso”. Conté cuatro habitaciones, además de un estudio con libreros empotrados, tan altos, que había una escalerilla para subir a los últimos estantes; dos baños que contenían gigantescas tinas con patas en forma de garras de león, lavabos y tazas de baño con cadenilla con mango de porcelana. Además, por aquí y allá, había armarios, bodegas, alacenas, camarines. La cocina era tan grande que tenía espacio para un comedor de seis sillas, e incluía un pequeño apartamento con dos estancias y un tercer baño. El conserje explicó que hasta los años cincuenta ahí vivía la servidumbre y tenían sus propios accesos, discretos, para no importunar a los señores. En una esquina de la cocina había un ducto para basura y un interfón. Todo era magnífico aunque con cierto aire de mausoleo. No estaba seguro de si me gustaba, pero Teo estaba a punto de levitar.

—Este lugar es una maravilla, un prodigio —repetía—. Me sorprende que se haya conservado con este aspecto, es como viajar a los años veinte.

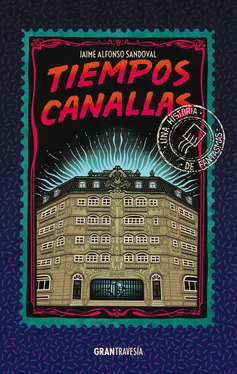

—Es que está prohibido hacer modificaciones —recordó don Pablito—. El Begur está catalogado como monumento artístico y la señora Fenck no permite cambiar nada, ni siquiera colocar clavos en las paredes. Lo único que modernizó fueron las instalaciones hidráulicas y eléctricas, que no se ven, claro. Si quieren hacer alguna conexión especial para un lavavajillas o algo así, comuníquense conmigo.

—No creo que instalemos un lavavajillas —rio Teo—. Apenas tenemos un par de cosas; es más, no tengo idea de cómo llenaremos esto.

—¿El licenciado Gandía no les habló del servicio de muebles? —preguntó el viejo.

—¿Qué servicio? —saltó Teo.

—Hace años los apartamentos se rentaban amueblados —explicó Pablito—. Hay una bodega en el Begur con camas, vitrinas, mesas, sillones, tapetes y un montón de cosas. Si dejan un depósito o una carta responsiva, estoy seguro de que la señora Reyna les prestará muebles. Debo aclarar que son de gran valor, como todo lo que hay aquí.

Mi padre parecía a punto de sufrir una lipotimia con tanta buena suerte; preguntó por el trámite para el servicio de muebles mientras yo recorría el departamento por mi cuenta para elegir mi habitación. Descarté un cuarto que tenía un tapanco tenebroso; tampoco me gustó otro con un papel tapiz de color púrpura oscuro, casi negro y un diseño de ramas con cerezos lívidos, parecía el escondite de Drácula. Mis pasos retumbaban por la duela mientras recorría el pasillo. En un momento tuve una rarísima sensación, como si alguien me siguiera, aunque supuse que era un efecto causado por los espejos de azogue desgastado que había por todos lados y producían un juego de reflejos. Evité otra habitación que daba a un oscuro foso interior y finalmente llegué a una alcoba que tenía un agradable papel tapiz color mantequilla y el clóset más grande que he visto en mi vida, con cajoneras y gabinetes con una veintena de puertecillas; calculé que mis pertenencias cabrían en un par de cajones. Lo que más me gustó fue el gran ventanal. Jalé la palanca chirriante y salí a un compacto balcón lleno de hojas secas; arriba había otro balcón similar y, al frente, se extendía un camellón con frondosos árboles y detrás, un ruinoso edificio dañado por los terremotos. Me pregunté si habría muerto gente allí. No era agradable pensar en eso pero también recordé que gracias a esa desgracia se devaluó la Roma, y Teo y yo podíamos vivir como zarinas de Rusia por un alquiler ridículo.

Entonces sucedió algo imposible de explicar.

Cuando volví a la habitación las puertas de los gabinetes del interior del clóset estaban abiertas, las veinte, parecían bocas oscuras esperando su alimento. Olí a humo, a algo quemado. Tuve ese mareo repentino de cuando algo no encaja. Entonces intenté pensar. Bien, era condenadamente raro, ¿cómo se abrieron de golpe… todas? No había nadie más ahí. Tal vez entró una corriente desde el balcón, razoné, o posiblemente estaban abiertas desde el inicio pero no me di cuenta. Del olor a chamusquina, no tenía idea.

Mientras me decidía por alguna de estas improbables opciones, escuché pasos fuera del cuarto. Eran raros, como alguien arrastrando los pies, con cansancio.

—¿Teo? ¿Eres tú? —pregunté.

Me asomé al pasillo pero no había nadie, aunque (y esto fue lo más pavoroso) se seguían oyendo los pasos, alguien que no podía ver claramente se alejaba de ahí.

“Esto tiene una explicación”, me repetí dominando el horror. Vi que Teo y el conserje seguían en la cocina. Y al cruzar el enorme salón me percaté de unas manchas cerca de la base de las esfinges de piedra. Si la chimenea no servía, ¿por qué había restos de hollín?

—¿Diego? ¿Qué haces? —preguntó Teo.

—Oí pasos pero no hay nadie —declaré y de inmediato me sentí ridículo.

—Los pasos, claro —concedió el conserje Pablito—. Algunos inquilinos se quejan de eso. No se preocupen. Se trata del antiguo sistema de ventilación.

El viejo señaló la rejilla más próxima, en el borde inferior de la pared.

—Funcionan como túneles de resonancia —continuó—. A veces se cuelan ruidos de otros apartamentos. Es un eco incómodo que nunca hemos podido detener del todo.

Y como si hubiera preparado un show, al momento oímos los pasos sobre la duela, aunque se escuchó de manera indeterminada: en el salón, después ruidos en el muro, también creí percibir un murmullo apagado.

—Diré a sus vecinos que procuren descalzarse en casa —prometió el conserje—. Y que eviten el ruido excesivo en horas de descanso.

Antes de salir, el anciano vio las manchas de hollín de la chimenea.

—Esos bichos —suspiró—. Nunca se acaban. Luego traigo trampas para ratas.

Y de esta manera tomamos posesión del imponente apartamento. Teo no se cansó de recordarme que habíamos encontrado la ganga del año, a pesar de mi desconfianza. La mudanza la hicimos con dos viajes en taxi. Básicamente era ropa, libros de Teo, mi equipaje y un televisor portátil, con radio. Teníamos que usar un gancho de ropa, a modo de antena para invocar imágenes en blanco y negro en la diminuta pantalla, pero las paredes del Begur eran tan gruesas que era un suplicio ver entre lluvia de estática un episodio de MacGyver o cualquier capítulo de las telenovelas de moda: Quinceañera, Yesenia, Rosa salvaje.

Pensé que nos podrían prestar una buena tele junto con el servicio de muebles, pero cuando llegaron, supe que entre el mobiliario de la señora Reyna no había nada remotamente cercano a la tecnología. Entraron biombos calados, aparadores con madera curva, consolas, chifonieres, sillones tapizados con tela de damasco, vitrinas enormes, como sarcófagos. El conserje subió todo, ayudado por un carrito. Vaya que era fuerte.

—¡Son auténticas antigüedades! —Teo seguía fascinado—. Estos muebles valen un ojo de la cara, no tienes idea, Diego.

Como sea, para mí no eran hermosos, al contrario, daban un toque más tétrico. Sólo acepté una cama y una mesa con su silla que quedaron a la deriva en el inmenso vacío de la habitación color mantequilla. Teo se apropió de la recámara penumbrosa de Nosferatu, le encantó ese aire de aristócrata decadente; supongo que con todo eso iba a potenciar su poder seductor. Lo primero que hizo fue investigar quiénes eran las vecinas pechugonas de ojos verdes. Resultó que eran madre e hija, polacas, y vivían en el mismo nivel que nosotros, aunque al otro lado del foso de luz, rodeando el pasillo.

Читать дальше