Mostró unos extraños diagramas llenos de líneas de colores que hacían carambolas dentro de un gran círculo.

—En fin, señor Teocalli Javier, me urge que me dé su respuesta —su mirada, parecida a la de uno de sus búhos, se clavó en Teo—. ¿Va a quedarse con el departamento?

—Pero ni lo conocemos —repitió mi padre.

—Y debe costar una fortuna la renta —agregué.

—Hace años sí que era costoso —el hombrecito lanzó un gran suspiro—. Y aun así, la lista de espera para rentar uno de los apartamentos era hasta de tres años. Pero todo cambió con la reclasificación a zona de desastre.

—¿Qué desastre? —salté asustado.

—¿Qué reclasificación? —preguntó Teo.

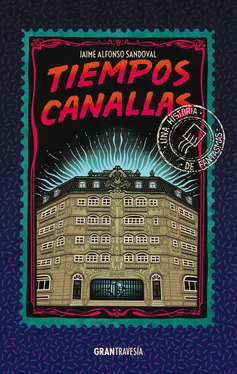

—El Edificio Begur se encuentra en perfecto estado —adelantó el licenciado—. Pero con los terremotos, con los derrumbes aledaños y ya saben… tanto muerto, la colonia Roma quedó declarada como zona de desastre y las rentas también se desplomaron. Actualmente el alquiler mensual es la cuarta parte de la que era antes. En fin, una lástima para la dueña pero una suerte para los inquilinos.

¿Suerte? Era como si nos ofrecieran una linda cabaña en Chernóbil. ¡Vaya oferta!

—¿Dijo una cuarta parte? —era lo único que había retenido el cerebro de Teo.

—Y un depósito, claro, pero puede ser sin aval. Sigue siendo un ofrecimiento inmejorable —reconoció el hombrecillo—. Pero deben decidirse ahora, son las 11:48 a.m.

—¿Y eso qué tiene que ver? —pregunté.

—La señora Reyna solicita encarecidamente que la firma sea antes de las doce. Es por cosas de prospección astral, algo así. No me pidan detalles, por favor, yo sólo obedezco las órdenes de mi patrona y vaya que tiene ideas fijas. Si usted, señor Teocalli, no firma hoy antes de las doce perdería su lugar hasta que la señora Reyna haga otros cálculos, y es posible que otro solicitante se quede con la propiedad en renta.

Le lancé una tensa mirada a mi padre. En mi cabeza sonaban todas las alarmas.

—Veo que desconfían —resopló el licenciado Gandía y comenzó a guardar los documentos—. No los culpo. ¡Prospecciones astrales! Sé cómo suena. En fin, de cualquier modo tenemos sus datos, veremos si el próximo año se desocupa algo en el Begur.

—Quiero firmar —saltó mi padre y miró el reloj.

—Pero Teo… —murmuré preocupado.

—¡Es el Begur! Un edificio histórico —repitió mientras sacaba la chequera y su identificación—. Por algo pasan las cosas, Diego. Nos estaba esperando. Confía en mí.

Miré al licenciado Gandía, por si detectaba alguna sonrisa aviesa, pero parecía una especie de idolillo prehispánico indescifrable.

—Perfecto, qué gusto —sacó las hojas del contrato—. Lea bien las cláusulas aunque, recuerde, debe completar la firma antes de las doce. El contrato es por un año.

Vi cómo mi padre hacía el cheque para entregar los pocos ahorros que tenía y firmó al calce los documentos, al lado de la barroca firma en tinta verde que ya estaba ahí, la de Reyna Gala Fenck. El proceso terminó justo a las 11:57 a.m. El licenciado nos entregó nuestra copia del contrato, su tarjeta personal y un anexo de reglas condominales.

—Felicidades y gracias por confiar —sonrió, parecía sincero—. Le avisaré a la señora Reyna que todo salió perfecto. Las llaves del 404 las tiene el conserje, el señor Pablito, él les dará posesión del apartamento desde hoy. Y listo, eso es todo.

Cuando salimos a la calle Teo parecía exultante.

—¿Te das cuenta? ¡El Edificio Begur! —repitió—. Tengo un buen presentimiento.

Yo no. Para mí era obvio que habíamos caído en una trampa absoluta.

—Diego, quita esa jeta, no seas tan desconfiado. ¿Qué puede salir mal?

—De verdad, ¿no te vas cuenta? —suspiré antes de enumerar los posibles engaños.

Uno, que el cetrino licenciado Gandía no tuviera nada que ver con el Edificio Begur ni con la dueña. Que fuera un simple estafador que se hizo con nuestros datos en otra agencia, escribió la carta con letra en tinta verde y le sacó a mi padre un bonito cheque.

Dos, que en el departamento 404 del Edificio Begur viviera un legítimo inquilino ¡y el sitio no estaba en renta! Y cuando volviéramos al despacho para reclamar el dinero, el hombrecillo se habría esfumado.

Tres, posiblemente alquilamos un departamento fantasma (y no hablo de asuntos paranormales); tal vez el edificio estaba vacío, dañado por el terremoto, se había derrumbado o simplemente no existía el interior marcado con el número 404.

Todas estas opciones eran probables. Habíamos rentado un departamento sin verlo y Teo entregó el dinero, como un idiota, al “representante legal” de una aficionada a las cartas astrales, totalmente desconocida.

—Pero… el mismo licenciado aconsejó no firmar si yo no estaba convencido —se defendió Teo, un poco pálido, luego de oír mis sospechas.

—Para meter presión —señalé—. Los estafadores no confiesan que están haciendo un engaño, ¡hasta se ponen de tu parte y aseguran que te entienden para que les creas!

Tampoco es que yo fuera muy inteligente, pero mi afición por las series policiacas de televisión (en especial Columbo y Reportera del Crimen) me había dado clases sobre el mundo policiaco y sus tejes y manejes.

Teo suspiró, preocupado. Sólo había una manera de salir de dudas: debíamos ir al Edificio Begur. Hicimos la parada a un taxi, un pequeño escarabajo Volkswagen, y pedimos que nos llevara a toda prisa a la colonia Roma.

Y con el tiempo me di cuenta que lo mejor hubiera sido que cayéramos en un engaño. Porque al final la trampa resultó mucho, pero mucho peor de lo que imaginé.

Estimada A, sé que el arranque de esta historia de fantasmas es casi de molde industrial. Padre e hijo se mudan de manera misteriosa a edificio encantado. No puedo negarlo, pero poco a poco le haré notar unas peculiares diferencias. Mientras tanto, le dejo otro pequeño relato de espectros. ¿Le parece bien? Vamos, esta misiva está por terminar. Viene una anécdota como digestivo.

Esto sucede poco antes de Navidad. Una pareja acaba de mudarse a un departamento. Él es un cincuentón, ella apenas mayor de edad. Parecen padre e hija, pero en realidad son amantes. La joven es su alumna de la universidad y él ha dejado a su familia e hijos. Obvio es un escándalo, a él lo han corrido de la facultad, ella ha abandonado la escuela; pero de momento nada les importa. Se aman y han encontrado un refugio para vivir su amor, un hermoso apartamento en planta baja.

El problema surge unos días después: comienzan a oír un ruido: crac, crac, crac. Sospechan de alguna plaga. Se quejan con el conserje y éste les da trampas para ratas y migas de pan con estricnina que colocan en armarios y cocina. El sonido se detiene apenas un par de días y luego continúa, peor que antes. Entonces ella consigue un gato con una amiga, pero el animalito aparece muerto esa misma semana. La joven se siente fatal: tal vez olvidó tirar un pan envenenado que comió el minino. El asunto es que el ruido sigue, sobre todo por las noches. La mujer no puede dormir, se está volviendo loca por los extraños rasguidos. Hasta que una madrugada cree identificar el problema, el ruido de las ratas proviene de una bodega que está justo bajo su apartamento, de alguna manera se cuela el sonido. El profesor intenta calmarla, le dice que bajarán por la mañana, pero ella, joven e impulsiva (por Dios, se fugó con un profesor que le llevaba treinta años), toma un par de trampillas y sale decidida, entra al elevador y baja al sótano del edificio. Y cuando se abre la puerta ve con sorpresa que el lugar está limpio, no hay ningún roedor, pero, al fondo, vislumbra a una persona. Llama y nadie le responde. Al acercarse ve que se trata de una mujer desgreñada y con una bata sucia. Está de espaldas y rasca las paredes, se ha destrozado las uñas en el muro. Rasca y rasca, murmura algo pero ya casi no le queda voz. De pronto se detiene y se gira. La joven contempla el rostro de la vieja, no lo puede creer: de alguna manera, es ella misma, incluso traen la misma bata, pero con un montón de años encima, mugre y desgaste. Las dos gritan, aterrorizadas.

Читать дальше