Supe, por algunos objetos que encontré en el baño, como un lápiz de labios, un par de medias y condones, que mi padre usaba ese sitio como nido para sus conquistas. Por suerte se abstuvo de hacerlo cuando recién llegué, o al menos no me enteré. De cualquier modo, yo prefería estar fuera. Los primeros días tomaba un “delfín”, un autobús o caminaba hasta llegar a Plaza Universidad, un centro comercial. Pasé un par de tardes en los multicinemas Ramírez con las alfombras crujientes por la melaza de años de refrescos derramados. Ahí vi El imperio del Sol y Las brujas de Eastwick. También descubrí el Chispas, un local de maquinitas. En el Mercado de Discos conocí un poco más la música que se oía en esa parte del mundo, rock en tu idioma: Miguel Mateos, Soda Stereo, Enanitos Verdes y Radio Futura.

La primera semana volví a tener ataques de llanto y pensaba en Lucía, aunque sin tanto rencor; me parecía imposible que estuviera muerta, pensé que tal vez confundieron su cuerpo, pero luego abandoné la absurda idea. También pensaba en mi colega, mi amigo Santi que se había ido a Barcelona y que antes de la tragedia me había invitado a pasar las vacaciones con su familia a la Costa Brava. No pude aceptar, claro, y en cambio le escribí unas cartas para contarle mi vida de inmigrante indiano.

Teo podía ser un padre despistado, un adolescente tardío de 37 años, pero entendió que no podía tener a un hijo viviendo en un sofá, y era complicado hacer familia en un espacio de nueve metros cuadrados. Prometió que nos cambiaríamos. Rastreamos viviendas por la ciudad e hicimos varias citas. También dejamos solicitud en algunas agencias inmobiliarias. Algunas pedían una cantidad absurda de documentos: comprobantes de ingresos, actas de nacimiento, cartas de recomendación, de antecedentes no penales, avales. Teo entregó todos los documentos que había reunido en su vida. “Hasta parece que me voy a titular”, se quejó.

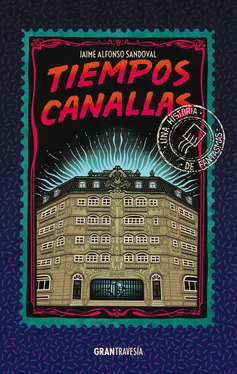

Yo ya había vivido en el D.F., de los siete a los diez años. La recordaba como una ciudad enorme, con suaves inviernos y camellones con palmeras, pero en ese momento me di cuenta de que el Distrito Federal era como una de esas colchas ensambladas con trozos de distintas telas y patrones. Bastaba salirse de una zona para llegar a otra ciudad horrible, con aire a lo peor de Calcuta, sucia y desordenada, llena de limosneros, vecindades decrépitas, pobreza extrema, para luego, un poco más adelante, llegar a una zona de rascacielos a lo downtown de Houston, o girar en una esquina para entrar a un pueblecito pintoresco engullido por el concreto. Había de todo: ruinas prehispánicas y palacios virreinales de tezontle, mansiones palaciegas y casuchas con techos de chapa de zinc. Todo cabía en ese monstruo urbano que para entonces ya era unas tres veces más grande que Madrid. Pero esto no es una guía de turismo del D.F. así que me detendré, pues voy a entrar a un momento importante. En toda la historia de fantasmas que se respete debe existir el típico lugar encantado. Pues bien estimada A, aquí viene.

Durante algunos días, Teo y yo vimos un montón de infectos departamentos: en semisótanos, en edificios con una inclinación de vértigo. En la colonia Obrera encontramos uno muy barato de dos recámaras, aunque los pasillos del edificio tenían tantas huellas de balazos y sellos de la policía judicial que, no sé, como que desanimaba un poco.

Pero nuestra fortuna estaba a punto de cambiar. Un domingo, al volver agotados de un frustrante recorrido, en la puerta del cuarto de azotea nos encontramos un sobre con el nombre de mi padre escrito con letra antigua y angulosa. Se lo pasé a Teo y extrajo un papel del interior.

—Ya tenemos dónde vivir —balbuceó atónito.

Me enseñó el mensaje, estaba escrito a mano, con la misma letra y en tinta verde del sobre. Soluciones Inmobiliarias nos había conseguido un departamento en renta a mi padre y a mí en el Edificio Begur. Sólo teníamos que ir a un despacho para llevar ciertos documentos en original y firmar el contrato. La carta la firmaba una mujer con un nombre rimbombante: Reyna Gala Fenck.

—Es imposible… ¡El Edificio Begur! —Teo parecía estupefacto.

Mi padre debió ver mi cara de panoli (o menso, para decirlo en mexicano) porque se adelantó a explicar.

—El Begur es un edificio de la colonia Roma; tiene mucha historia, ¡es alucinante! Es uno de los pocos ejemplos de arte ecléctico que siguen en pie en la ciudad, tiene detalles de modernismo catalán y algo de neogótico inglés. Son departamentos de los años veinte o así. Por aquí tengo un libro de fachadas catalogadas, a ver si lo encuentro.

Por mí, como si fuera el Palacio de Buckingham; además, había una cuestión obvia.

—No recuerdo que hayamos visitado lugares así… decentes —observé—. Seguro se equivocaron en la inmobiliaria al enviarte esa carta.

—Sí, tal vez —reconoció—, pero no perdemos nada con asomarnos. Tal vez tengan otras propiedades más baratonas. ¿Cómo ves? La cita es mañana a las 11:30.

Soluciones Inmobiliarias resultó ser un oscuro despacho con repisas cubiertas de figurillas de búhos con aire lúgubre. Estaba en la colonia Cuauhtémoc, una zona de viejas notarías y oficinas. Teo estuvo conversando alegremente con una secretaria (era experto en hablar con secretarias) y finalmente pasamos a una oficina donde nos recibió un hombrecito de piel cerosa y con medio litro de brillantina en el cabello. Se presentó como el licenciado Erasmo Gandía y representante legal de la señora Reyna Gala Fenck.

—La dueña del edificio pide que la disculpen —dijo el untuoso personaje—. No podrá venir a la cita, se lastimó un tobillo cuando sacó a pasear a su perro. Siempre le digo que mima demasiado a esa pequeña bestia. Pero no se preocupen, si traen la identificación en original y el recibo de nómina, cerramos el asunto.

Le lancé una mirada de urgencia a Teo.

—Tenemos una duda sobre el departamento —reconoció mi padre.

—Sé que el estado de conservación del edificio no es perfecto —suspiró el licenciado Gandía—, dado los años que tiene, pero les aseguro que es funcional. Una joya arquitectónica de primer orden —sacó una carpeta de un cajón—. Como dije, todo está listo. La señora Reyna envió con su chofer el contrato de renta debidamente firmado.

—¿Contrato firmado? —repitió mi padre—. Pero no conocemos el departamento.

—Qué raro —el hombrecito levantó unas cejas hirsutas—, pensé que ya se habían reunido con la señora Reyna. Tal vez hay un error, permítanme ver el expediente.

El hombrecito abrió la carpeta y leyó detenidamente las hojas.

—Tengo los datos de alguien que busca un departamento, Teocalli Javier Velázquez 37 años y su hijo Diego, de 15 años. El padre, historiador de profesión, trabaja en el programa de radio Noches de Ronda y Cultura, es viudo.

La palabra flotó con tétrica resonancia.

—Bueno, ésos somos nosotros —reconoció Teo—. ¿Por qué tiene nuestros datos?

—¿Dejaron solicitudes en otra agencia inmobiliaria? —preguntó el licenciado.

—En dos o tres —reconoció Teo.

—Pues alguna de ellas debió referirlos con nosotros. Aquí sólo se administra el Edificio Begur y la señora Reyna es quien aprueba a los inquilinos —el licenciado hojeó el resto de los documentos—. Su expediente está completo y aprobado. Está la copia de los ingresos, identificación, certificados de nacimiento, hasta sus cartas de retorno solar.

Teo y yo cruzamos una mirada de confusión.

—Estas últimas las hace la señora Reyna —señaló el hombrecillo—. De un tiempo acá se volvió aficionada a la astrología y le ha dado por hacer estos garabatos. Es un pasatiempo de salón, vamos, tampoco se asusten, pero ella es apasionada. Ojalá nos hubiera acompañado hoy, sus lecturas son tan… curiosas.

Читать дальше