Beispiele

Zulässige Sonderabgaben:

Abwasserabgabe[11]; Berufsausbildungsabgabe[12]; Filmförderungsabgabe[13]; Umlage zur Finanzierung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht[14]; Insolvenzsicherungsabgabe[15].

Unzulässige Sonderabgaben: Kohlepfennig[16]; Sonderabfallabgaben[17]; Beitrag nach dem Absatzfondsgesetz[18].

44

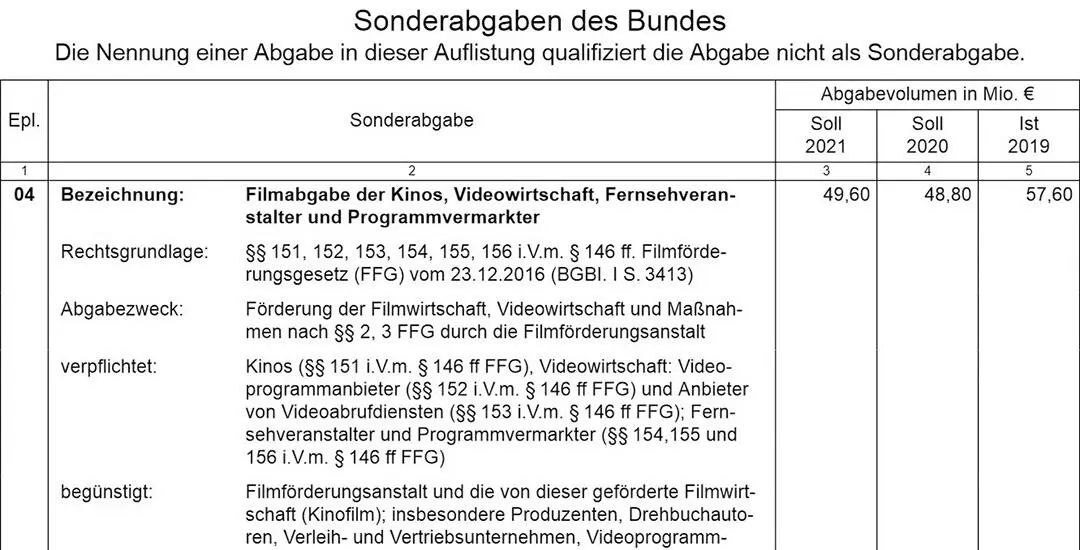

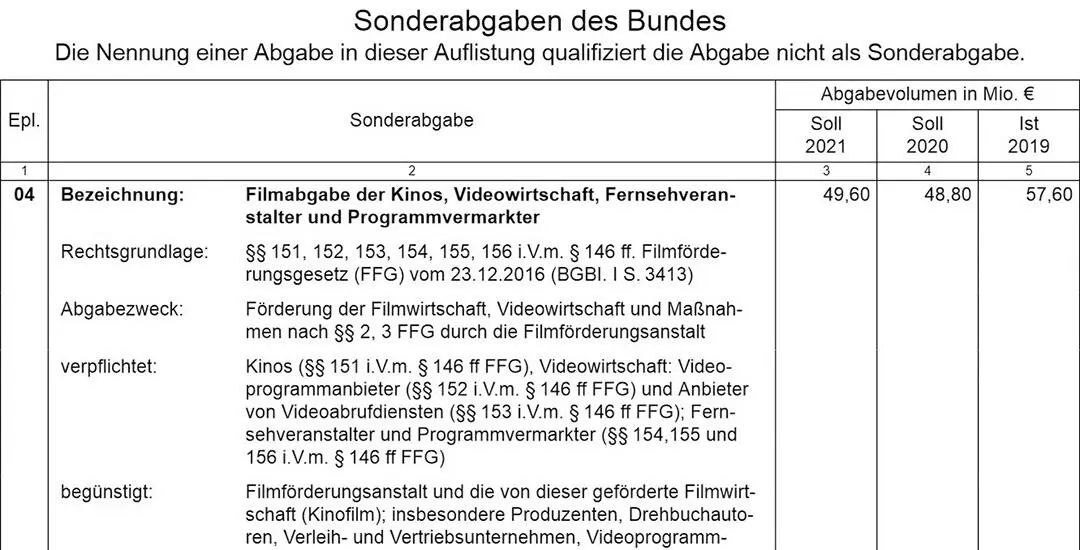

Im Haushaltsplan werden Sonderabgaben in einer Übersicht nach dem Gesamtplan und vor dem Einzelplan 01 ausgewiesen (Abb. 4).

Abb. 4: Dokumentation von Sonderabgaben im Haushaltsplan.

45

Sonderabgaben sind stets temporär und bedürfen einer fortlaufenden Legitimation. Sie müssen vom Gesetzgeber regelmäßig darauf überprüft werden, ob ihre Zulässigkeitsvoraussetzungen noch erfüllt sind.

6. Einnahmen aus erwerbswirtschaftlicher

Betätigung und aus Krediten

46

Zwar werden staatliche Ausgaben überwiegend durch Einnahmen aus Abgaben gedeckt. Von nicht untergeordneter Bedeutung sind jedoch ebenfalls Einnahmen, die aus einer erwerbswirtschaftlichen Betätigung des Staates oder einer staatlichen Kreditaufnahme resultieren. Aus einer wirtschaftlichen Betätigung des Staates lassen sich etwa folgende Einnahmen generieren:

–Mieten und Pachten für die Nutzung von Grundstücken und Gebäuden,–Erlöse aus der Erbringung von Dienstleistungen,–Erlöse aus der Veräußerung von Staatsvermögen,–Gewinne aus Beteiligungen an Unternehmen,–Zinseinnahmen.

47

Zudem kann sich der Staat zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben Finanzmittel auf Zeit verschaffen, indem er Kredite aufnimmt. Die Aufnahme öffentlicher Kredite ist die vertragliche Begründung von Staatsschulden, die einem öffentlichen Haushalt für eine bestimmte Zeit Geldmittel zuführt. Staatsschulden resultieren aus der Verzinsungs- und Rückzahlungspflicht der aufgenommenen Kredite. Verfassungsrechtliche Grenzen der Kreditfinanzierung ergeben sich für den Bund und die Länder aus Art. 109 Abs. 2 und 3 GG sowie – nur für den Bund – aus Art. 115 Abs. 2 GG.

48

–Das Grundgesetz definiert den Begriff der Steuer nicht, sondern setzt ihn voraus. Nach allgemeiner Meinung ist der verfassungsrechtliche Steuerbegriff durch die traditionelle einfachgesetzliche Legaldefinition in § 3 Abs. 1 AO vorgeprägt. Gemäß § 3 Abs. 1 AO sind Steuern „einmalige oder laufende Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für besondere Leistung darstellen und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.“–Die Gebühren gehören mit den Beiträgen zu den Vorzugslasten, die durch ihren Entgeltcharakter geprägt sind. Die Gebühr ist eine Geldleistung, die der Verpflichtete für eine von ihm beanspruchte und vom Staat gewährte öffentliche Leistung zu erbringen hat („Verwaltungspreis“). Die individuell zurechenbare Leistung kann in einer Amtshandlung der Verwaltung (Verwaltungsgebühr) oder in der Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen (Benutzungsgebühr) liegen. Teilweise wird eine Rechtsübertragung (Verleihungsgebühr/Lizenzgebühr) als dritter Gebührentyp genannt.–Beiträge sind wie die Gebühren Vorzugslasten, die sich durch ihren Entgeltcharakter von den Steuern unterscheiden. Anders als die Gebühr setzt der Beitrag nicht notwendig die tatsächliche Inanspruchnahme einer staatlichen Leistung durch den Abgabepflichtigen voraus. Verwaltungsbeiträge knüpfen an die abstrakte Möglichkeit der Inanspruchnahme an.–Sonderabgaben sind außersteuerliche Geldleistungspflichten, die nicht nach allgemeinen Merkmalen von allen Bürgern erhoben werden, sondern von einer abgrenzbaren homogenen Gruppe, die dem mit der Abgabenerhebung verfolgten Zweck evident nähersteht als die Allgemeinheit der Steuerzahler. Aus dieser Sachnähe muss eine besondere Gruppenverantwortung für die Erfüllung der mit der außersteuerlichen Abgabe zu finanzierenden Sachaufgabe entspringen.

II. Steuerertragshoheit

1. Verteilungsmodelle

49

In einem Bundesstaat stehen für die Verteilung des Steueraufkommens auf Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände verschiedene Modelle zur Verfügung.

50

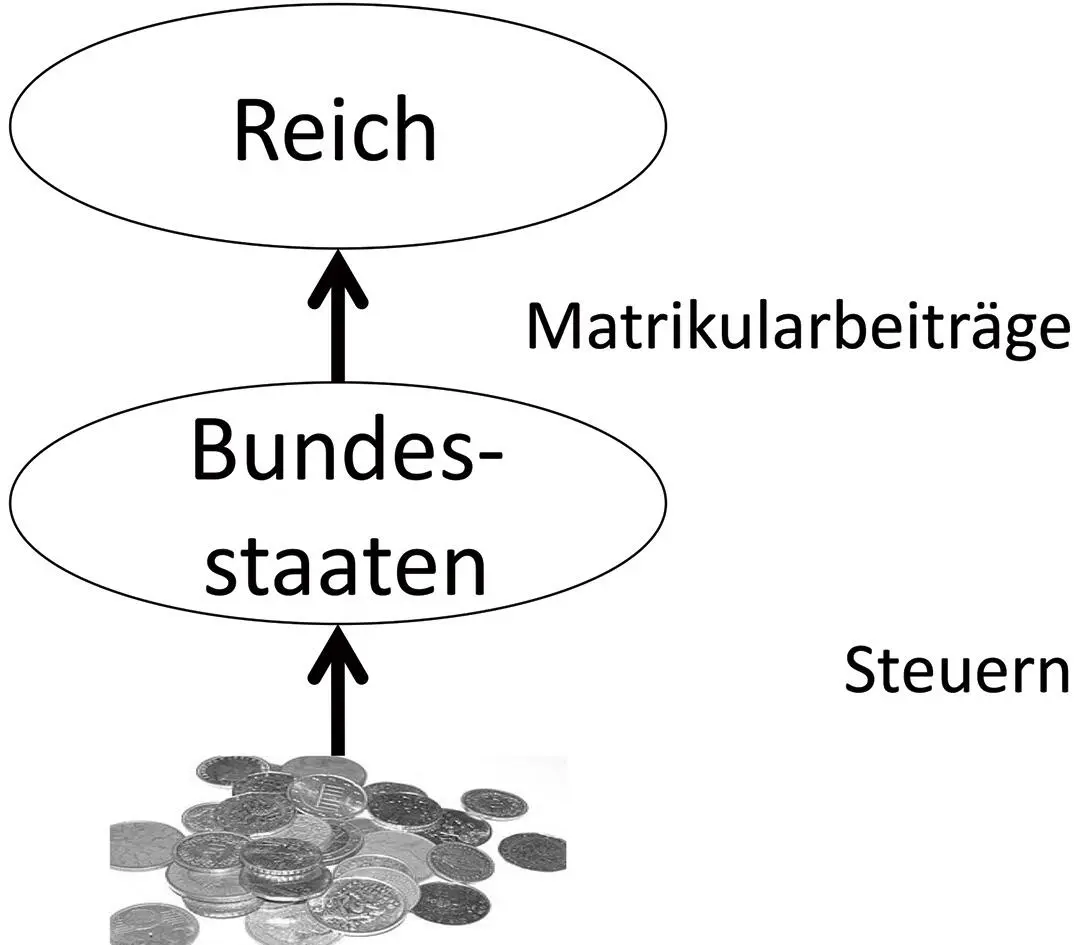

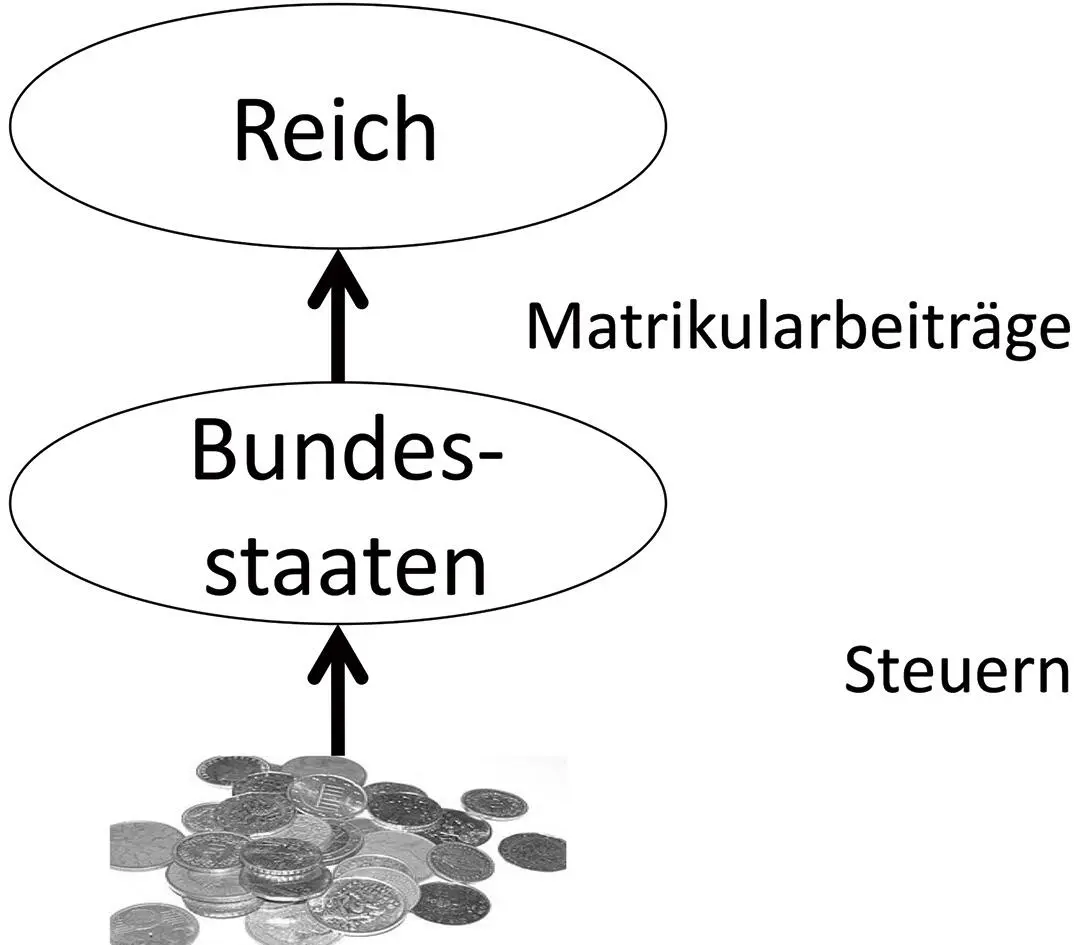

In einem Beitragssystem erhalten entweder der Gesamtstaat oder die Gliedstaaten das gesamte Steueraufkommen mit der Maßgabe, den Finanzbedarf der anderen Seite durch angemessene Zuweisungen (Beiträge) zu gewährleisten. Das Beitragssystem wurde unter der Verfassung des Deutschen Reichs vom 16. April 1871 (RV 1871) praktiziert. Nach Art. 70 RV 1871 hatte das Reich nur die Ertragshoheit über die Zölle und Verbrauchsteuern. Soweit diese Einnahmen nicht ausreichten, waren die Bundesstaaten, denen alle übrigen Steuereinnahmen zustanden, verpflichtet, dem Reich entsprechende Beiträge, die sog. Matrikularbeiträge , zu entrichten (Abb. 5).

Art. 70 RV 1871

„1Zur Bestreitung aller gemeinschaftlichen Ausgaben dienen zunächst die etwaigen Überschüsse der Vorjahre, sowie die aus den Zöllen, den gemeinschaftlichen Verbrauchssteuern und aus dem Post- und Telegraphenwesen fließenden gemeinschaftlichen Einnahmen. 2Insoweit dieselben durch diese Einnahmen nicht gedeckt werden, sind sie, solange Reichssteuern nicht eingeführt sind, durch Beiträge der einzelnen Bundesstaaten nach Maßgabe ihrer Bevölkerung aufzubringen, welche bis zur Höhe des budgetmäßigen Betrages durch den Reichskanzler ausgeschrieben werden.“

51

Ein Beitragssystem weist jedoch schwerwiegende Nachteile auf: Es macht insbesondere die Nehmerseite, die auf die Beiträge angewiesen ist, von der Geberseite abhängig. Nicht ohne Grund bezeichnete Reichskanzler Otto v. Bismarck das Reich als einen „lästige(n) Kostgänger bei den Einzelstaaten“[19]. Mit der Eigenständigkeit des Zentralstaates und der Gliedstaaten in einem föderalen Staat ist es daher nur schwer vereinbar.

Abb. 5: Beitragssystem nach der Reichsverfassung von 1871.

52

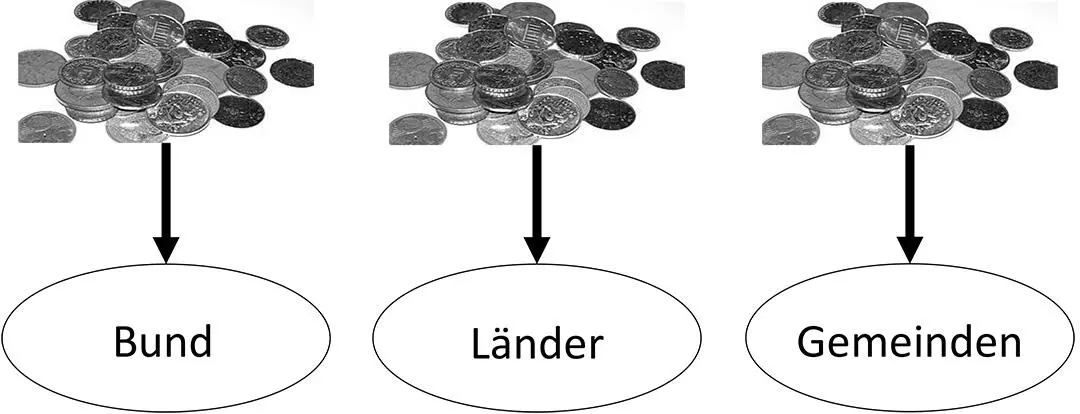

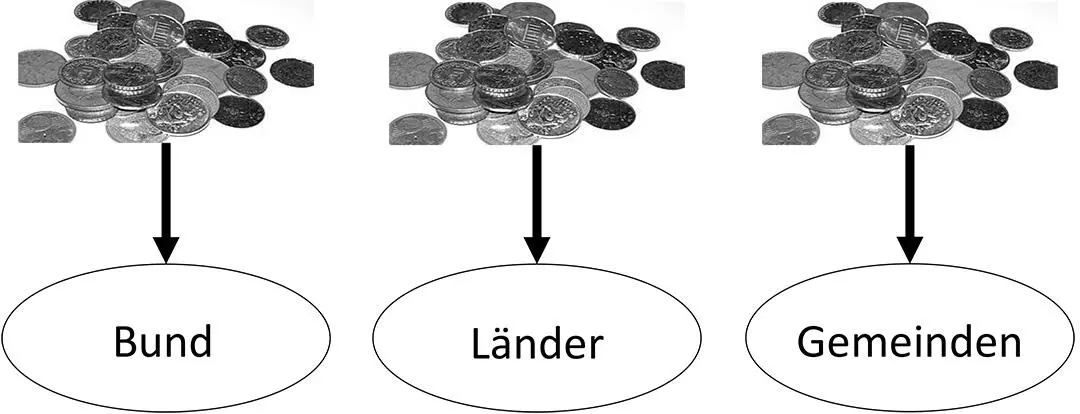

Das Trennsystem verteilt den Ertrag bestimmter Steuern oder Steuerarten auf Bund, Länder und Gemeinden (Abb. 6). Dabei können die Erträge entweder allen staatlichen Ebenen gleichermaßen zugeordnet werden (freies Trennsystem) oder differenziert nach Steuerarten entweder dem Bund oder der Ländergesamtheit zugewiesen werden (gebundenes Trennsystem). Aus Sicht der Ertragshoheit wird daher zwischen Bundessteuern und Landessteuern differenziert

53

Das Trennsystem hat den Vorteil, dass es die haushaltswirtschaftliche Eigenverantwortlichkeit von Bund und Ländern am ehesten verwirklicht. Zudem wird das Steueraufkommen im Trennsystem nach formalen Kriterien und damit eindeutig und klar verteilt.

54

Andererseits trägt jede Ebene das Risiko eines Rückgangs der Einnahmen. Konjunkturell bedingte Schwankungen oder sogar Verschiebungen beim Aufkommen der einzelnen Steuerarten könnten die Einnahmesituation der jeweils betroffenen Ebene dadurch u. U. unverhältnismäßig beeinträchtigen. Da dem Trennsystem flexible Korrekturinstrumente fehlen, kann es nicht die für eine staatliche Aufgabenwahrnehmung notwendige Einnahmenstabilität gewährleisten.

Abb. 6: Trennsystem.

Читать дальше