1 ...7 8 9 11 12 13 ...25 »Wenn der allmächtige Gott mich gefragt hätte, bevor er sich an seine Schöpfung machte, ich hätte ihm etwas Einfacheres empfohlen. «

Alfons X.König von Kastilien

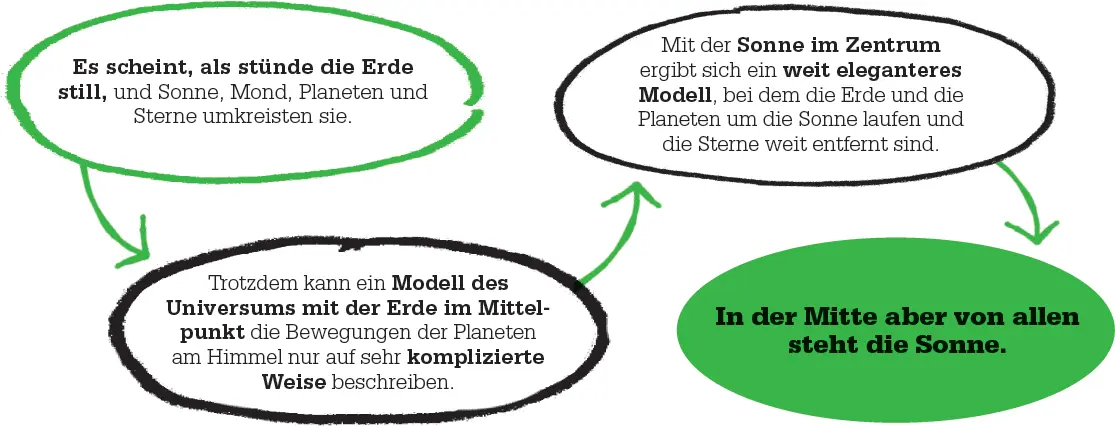

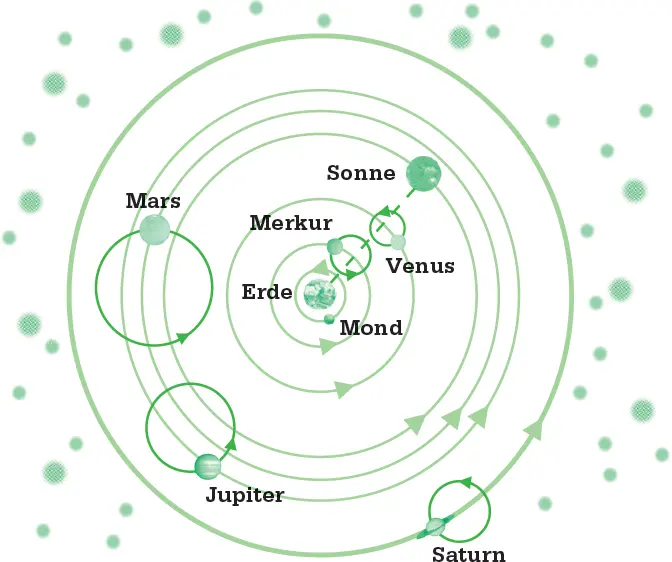

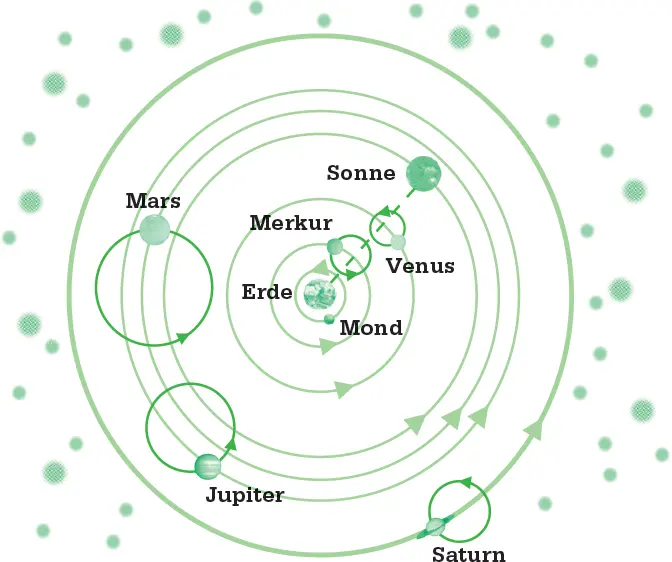

Um diese Komplikationen zu erklären, entwickelten griechische Astronomen die Idee der Epizyklen – kleine »Unterbahnen«, auf denen die Planeten kreisten und deren Mittelpunkte sich ihrerseits um die Sonne bewegten. Im 2. Jahrhundert wurde dieses System von dem griechisch-römischen Astronomen und Geografen Ptolemäus verfeinert.

Doch schon in der antiken Welt gab es andere Ansichten – Aristarch von Samos beispielsweise berechnete im 3. Jahrhundert v. Chr. anhand ausgefeilter trigonometrischer Messungen die Relativabstände von Sonne und Mond. Er erkannte, dass die Sonne riesig sein musste, und kam daraufhin zu dem Schluss, dass sie weit wahrscheinlicher den Mittelpunkt für die Bewegungen im Kosmos bilde.

Doch das ptolemäische System setzte sich durch – mit weitreichenden Folgen. Beim Niedergang des Römischen Reiches in den folgenden Jahrhunderten übernahm die christliche Kirche viele der herrschenden Ansichten. Die Vorstellung, die Erde sei der Mittelpunkt der Welt und der Mensch die Krone der göttlichen Schöpfung mit dem Recht, die Welt zu beherrschen, bildete bis zum 16. Jahrhundert eine der zentralen Lehren des Christentums.

Das heißt allerdings nicht, dass die Astronomie in den eineinhalb Jahrtausenden nach Ptolemäus stagniert hätte. Die Fähigkeit, die Bewegungen der Planeten genau vorherzusagen, war nicht nur ein wissenschaftlich-philosophisches Rätsel, sondern hatte dank des Aberglaubens der Astrologie auch durchaus praktische Zwecke. Damit hatten die Sterndeuter aller Richtungen gute Gründe, sich um immer bessere Messungen der Planetenbewegungen zu bemühen.

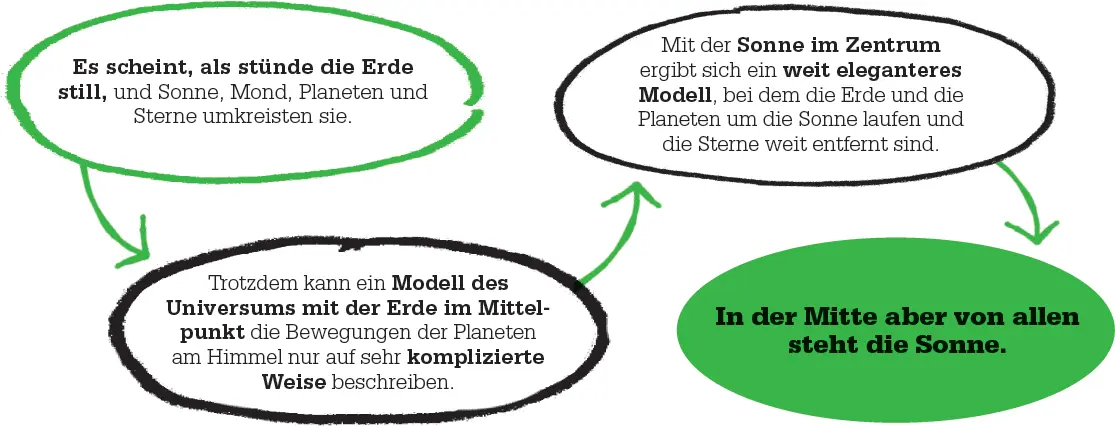

Im ptolemäischen Modell des Universumssteht die Erde unbewegt im Zentrum. Sonne, Mond und die fünf bekannten Planeten umkreisen sie auf kreisförmigen Bahnen. Um diese Vorstellung mit den Beobachtungen in Einklang zu bringen, musste Ptolemäus zu jeder Planetenbewegung kleinere Epizyklen hinzufügen.

Die letzten Jahrhunderte des ersten Jahrtausends fallen mit der ersten Blüte der arabischen Wissenschaft zusammen. Die schnelle Verbreitung des Islam brachte arabische Denker in Kontakt mit den klassischen Texten, darunter auch die astronomischen Schriften von Ptolemäus und anderen.

Die »Positionsastronomie« – die Berechnung der Örter von Himmelskörpern – erreichte ihren Höhepunkt in Spanien, einem Schmelztiegel von islamischem, jüdischem und christlichem Gedankengut. Im späten 13. Jahrhundert regte König Alfons X. von Kastilien die Zusammenstellung der Alfonsinischen Tafeln an, einer Kombination neuer Beobachtungen mit jahrhundertealten islamischen Aufzeichnungen. Sie erhöhten die Genauigkeit des ptolemäischen Systems und stellten die Daten bereit, die bis ins 17. Jahrhundert hinein für die Planetenberechnung verwendet wurden.

Ptolemäus infrage gestellt

Bis dahin war das ptolemäische System allerdings absurd kompliziert geworden, weil immer weitere Epizyklen notwendig wurden, um Vorhersagen und Beobachtungen in Einklang zu bringen. 1377 ging der französische Scholastiker Nikolaus von Oresme, der Bischof von Lisieux, in seinem Livre du Ciel et du Monde (Buch des Himmels und der Erde) diese Frage direkt an. Er zeigte, dass es keine beobachtbaren Hinweise auf den Stillstand der Erde gab, und behauptete, damit gäbe es keinen Grund, nicht auch die Möglichkeit der Bewegung anzunehmen. Obwohl er damit die Grundlage für das ptolemäische System zerstörte, blieb Oresme aber dabei, dass er nicht an eine sich bewegende Erde glaubte.

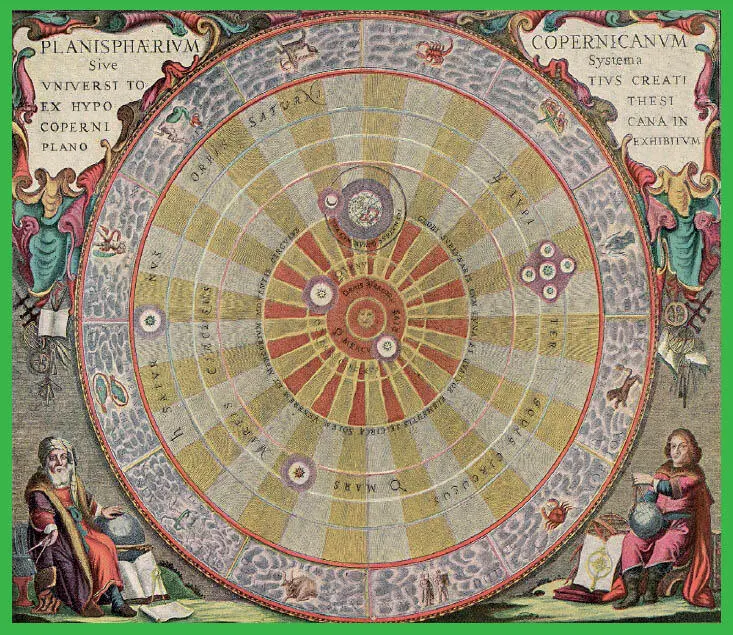

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts hatte sich die Situation grundlegend geändert. Renaissance und Reformation hatten viele alte religiöse Dogmen infrage gestellt. Vor diesem Hintergrund unternahm der Arzt, Astronom und Domherr Nikolaus Kopernikus aus Frauenburg im heutigen Polen die ersten Schritte hin zur modernen heliozentrischen Theorie und verschob den Mittelpunkt des Universums von der Erde zur Sonne.

Kopernikus schrieb seine Ideen zuerst in dem kurzen Pamphlet Commentariolus nieder, der ab etwa 1514 im Freundeskreis zirkulierte. Seine Theorie ähnelte im Wesentlichen dem von Aristarch ausgearbeiteten System. Doch obwohl er viele Fehler älterer Modelle überwand, blieb er doch tief im ptolemäischen Denken verhaftet – hauptsächlich in der Vorstellung, die Bahnen der Himmelskörper würden auf kristallinen Kugeln verlaufen, die sich ihrerseits im Kreis drehten. Daher musste auch Kopernikus eine Art von Epizyklen einführen, um die Planetengeschwindigkeiten in bestimmten Teilen ihrer Bahn anzupassen. Eine wichtige Folgerung seines Modells war eine enorme Vergrößerung des Universums. Wenn die Erde sich um die Sonne bewegte, dann sollte sich das in einer Parallaxe durch die ständig geänderte Blickrichtung äußern: Die Sterne müssten sich dann im Lauf des Jahres am Himmel hin- und herbewegen. Da sie das nicht taten, mussten sie wirklich sehr weit entfernt sein.

»Da die Sonne unbeweglich ruht, muss alles dasjenige, was von einer Bewegung der Sonne erscheint, vielmehr in der Bewegung der Erde seine Wahrheit finden. «

Nikolaus Kopernikus

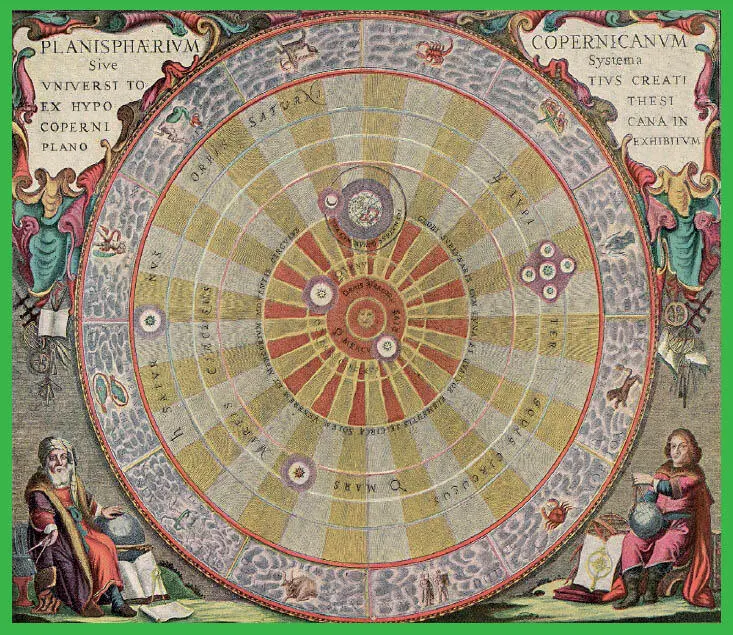

Das kopernikanische Modell erwies sich bald als weit genauer als das noch so verfeinerte alte ptolemäische System. In den intellektuellen Kreisen in ganz Europa hörte man davon. Die Nachricht gelangte auch nach Rom, wo sie anfangs sogar begrüßt wurde. Das neue Modell erregte solch ein Aufsehen, dass der deutsche Mathematiker Georg Joachim Rheticus nach Frauenburg reiste und ab 1539 Kopernikus’ Schüler und Assistent wurde. Rheticus schrieb 1540 den ersten weitverbreiteten Bericht über das kopernikanische System, die Narratio Prima . Und er drängte den alten Mann, sein Werk selbst zu veröffentlichen. Kopernikus selbst hatte schon jahrelang darüber nachgedacht, doch erst 1543 willigte er ein, als er schon auf dem Totenbett lag.

Diese Darstellungdes kopernikanischen Systems aus dem 17. Jh. zeigt, wie die Planeten kreisförmig um die Sonne laufen. Kopernikus glaubte, die Planeten hingen an himmlischen Sphären aus Kristall.

Mathematisches Hilfsmittel

Das posthum erschienene De Revolutionibus Orbium Coelestium ( Über die Kreisbewegungen der Weltkörper ) stieß anfangs nicht auf Empörung, obwohl die Vorstellung, dass sich die Erde bewegte, in direktem Widerspruch zu einigen Stellen der Bibel stand und daher sowohl für katholische als auch für protestantische Theologen ketzerisch war. Um dieses Thema zu umgehen, bezeichnete das Vorwort das erläuterte heliozentrische Modell als rein mathematisches Hilfsmittel für Berechnungen, nicht als Beschreibung des realen Universums. Zu Lebzeiten hatte Kopernikus keine solchen Vorbehalte gezeigt. Trotz seiner häretischen Konsequenzen wurde das kopernikanische System 1582 sogar bei den Rechnungen zur großen Kalenderreform unter Papst Gregor XIII. verwendet.

Читать дальше