Entscheidend für die Internationalisierung sind die Produktion war bzw. ist die Herausbildung globaler Waren- und Produktionsketten. 20Vor allem der große Fortschritt im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie ermöglicht es den Unternehmen, komplexe Produktions- und Dienstleistungsaktivitäten über weite Entfernungen mit deutlich geringeren Kosten als zuvor zu koordinieren und zu steuern. Große, vertikal integrierte Unternehmen konnten sich so auf ihre wertschöpfungsintensiven Kernkompetenzen konzentrieren und kosten- bzw. Know-how-intensive Teilaktivitäten an spezialisierte Zulieferer auslagern. 21

Globale Warenketten (Global Commodity Chains) sind grenzüberschreitende vertikale Netzwerke, (Abnehmer-Zulieferer-Beziehungen), die sich um eine Ware oder ein Produkt herum gruppieren und die sich zwischen großen und kleinen Unternehmen sowie zwischen Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern spannen. 22In vereinfachter Unterscheidung lassen sich neben 1 herstellergesteuerten Warenketten (producer-driven commodity chains) zudem käufergesteuerte Warenketten (buyer-driven commodity chains) unterscheiden.

Herstellergesteuerte Warenketten finden sich häufig in kapital- und technologieintensiven Bereichen. Meist werden diese Ketten von oligopolistischen Unternehmen auf der Stufe der Produktion gesteuert und kontrolliert. Aufgrund ihrer dominierenden Machtposition kontrollieren diese Unternehmen (z. B. Volkswagen) sowohl Unternehmen auf vorgelagerten Ebenen (bspw. Rohstoff- und Vorleistungslieferanten), als auch Unternehmen auf nachgelagerten Wertschöpfungsstufen (Distribution und Handel). 23

Käufergesteuerte Warenketten finden sich häufig in arbeitsintensiven Konsumgüterindustrien. Käufer sind hier große Einzelhandelsketten (z. B. Wal-Mart oder Aldi) und Markenproduzenten (z. B. Nike) aus den Industrieländern. Sie verfügen kaum noch über eigene Produktionskapazitäten, sondern entwerfen und vermarkten nur noch ihre Produkte.

Werden die globalen Wertschöpfungsketten nicht nur von der Unternehmensstrategie bestimmt, sondern berücksichtigt man auch die Einbindung der Unternehmen in Strukturen und Institutionen der Wirtschaft und Gesellschaft, handelt es sich um globale Produktionsketten bzw. Produktionsnetzwerke. Dabei umfasst der Begriff »Institutionen« nicht nur formale Organisationen mit Akteursqualität (Welthandelsorganisation, Nationalstaaten, Internationale Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften usw.), sondern auch normgeleitete, regelgebundene Handlungsmuster bis hin zu kulturell bedingten Gewohnheitsrechten. 24

Beispiel: Staatliche Beeinflussung globaler Netzwerke

Ein Beispiel für eine gelungene staatliche Beeinflussung globaler Produktionsnetzwerke zugunsten heimischer Wirtschaft stellt die chinesische Automobilindustrie dar. Der chinesische Staat verfügt über eine starke Verhandlungsposition gegenüber ausländischen Investoren, da er den Zugang zu einem enorm großen, wachsenden Markt kontrolliert. Local-Content-Vorschriften und Joint-Venture-Regelungen führten dazu, dass ausländische Automobilhersteller bei einem Engagement in China gezwungen waren (werden), mit lokalen Unternehmen zusammenzuarbeiten und Zuliefernetzwerke vor Ort aufzubauen. 25

Die Entstehung internationaler Arbeitsmärkte

Auch die Arbeit ist im Zuge der Internationalisierungsprozesse und des Ausbaus weltumspannender Netzwerke mobiler geworden. Dies ist u. a. eine Antwort darauf, dass Arbeit von gleicher Qualität in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich entlohnt wird. Unter den Bedingungen der Globalisierung wird das Wissen um die Einkommensunterschiede auch überall verbreitet und zudem haben sich die Mobilitätskosten verbilligt. Zum anderen führte und führt der Fachkräftemangel in einigen Ländern zu einer erhöhten Mobilität von qualifizierten Arbeitskräften und Führungsnachwuchs weltweit. 26Allerdings ist die Migration von Arbeitskräften in ihrem quantitativen Ausmaß bislang hinter den Entwicklungen anderer Märkte zurückgeblieben. 27

1.2 Ursachen der Globalisierung

Ursächlich für die zunehmende internationale Verflechtung sind hauptsächlich der technologische Fortschritt in der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie die Reduzierung der Transportkosten. 28Der technologische Fortschritt in der Informations- und Kommunikationstechnologie ermöglicht es, dass alle Informationen jederzeit für alle – zumindest theoretisch – verfügbar sind und dadurch der weltweite Austausch von Ressourcen zwischen Unternehmen sowie innerhalb von Unternehmen erleichtert wird. Die Digitalisierung bringt nicht nur eine zunehmende Vernetzung von Mensch und Maschine sowie von Herstellern und Kunden mit sich, sondern macht auch die Logistik entlang weltweiter Lieferketten effizienter. Sämtliche für die Produktion und den Handel relevanten Daten können elektronisch gesammelt und allen Teilnehmern gleichzeitig zur Verfügung gestellt werden. Maschinen erkennen selbständig den Bedarf an zu verarbeitenden Komponenten, an Containern angebrachte Sensoren liefern wichtige Informationen zum Transportverlauf.

Vor allem auch die enormen internationalen Kapitalströme wären ohne die neuen Kommunikationstechniken nicht denkbar. Die Reduzierung der Transportkosten wirkt sich vor allem auf die für den Welthandel bedeutende Luft- und Schifffahrt aus. Erwähnenswert ist hier insbesondere auch die Erfindung der Container als Transportmittel. 29Container schützen die Waren besser – wodurch die Versicherungskosten sanken – und sie ermöglichen eine schnellere Verladung sowie große Einsparungen bei Abfertigung, Lagerung und Verpackung.

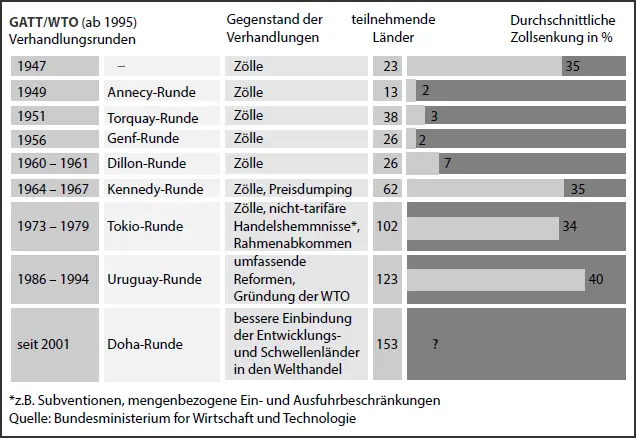

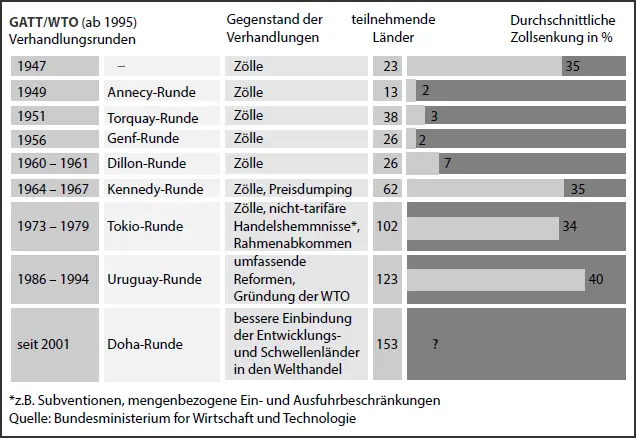

Der Abbau von Handelsbeschränkungen sowie die umfassende Etablierung von regionalen Wirtschaftsräumen gelten als weitere Treiber der Globalisierung. So fanden vor allem über die letzten Jahrzehnte hinweg unter der Ägide des GATT bzw. seit 1994 der Welthandelsorganisation (WTO) zahlreiche Aktivitäten statt, um den Abbau von Handelsbeschränkungen zu fördern. Über insgesamt acht Verhandlungsrunden – wobei der sog. Uruguay Runde (1986-1994) besondere Bedeutung zukommt – kam es zu einem massiven Abbau der Zölle. Beispielsweise wurden die durchschnittlich deutlich zweistelligen Zölle der Nachkriegszeit mit der Uruguay-Runde schrittweise auf weniger als 4 % reduziert. Dies senkte die Kosten und machte ausländische Beschaffungs- und Absatzmärkte für die Unternehmen leichter zugänglich. Bedeutsamer einzuschätzen ist jedoch, dass die internationalen Vereinbarungen auf multinationaler Ebene »Spielregeln« und deren Überwachung formulierten, die von nahezu allen Ländern akzeptiert wurden und so den internationalen Handel möglichst frei von Beschränkungen hielten. Die nachfolgende Abbildung fasst die Verhandlungsrunden zusammen. Wie aus der Abbildung ersichtlich stieg die Verhandlungsdauer mit der Anzahl der teilnehmenden Länder und der Themenvielfalt. Die Doha-Runde wurde zwischenzeitlich als gescheitert erklärt.

Von den diversen Erklärungsansätzen für Handel bieten sich vor allem die neueren Ansätze an, um die Motive des beschleunigten Abbaus der Handelsbeschränkungen zu verstehen. Traditionelle Ansätze erklären im Wesentlichen den interindustriellen Handel. Dieser Handel wird zwischen Ländern abgewickelt, die sich vor allem darin unterscheiden, dass sie unterschiedliche Waren zum Tausch anbieten und/oder aufgrund von Kostenunterschieden bei der Herstellung der Güter eine (Teil-)Spezialisierung sinnvoll erscheinen lassen. Klare Unterschiede gibt es zwischen Industrieländern und den weniger entwickelten Ländern. Hier werden komplexe Industriegüter gegen Rohstoffe, Halbfabrikate und einfache Industriegüter gehandelt.

Abb. 1.5: Verhandlungsrunden GATT/WTO

Читать дальше