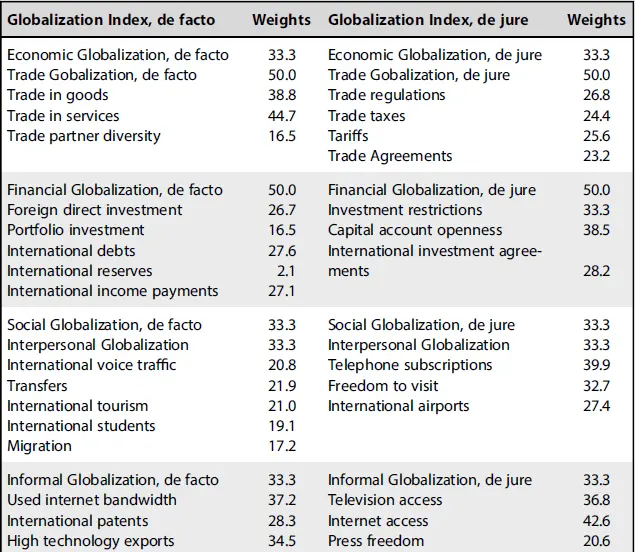

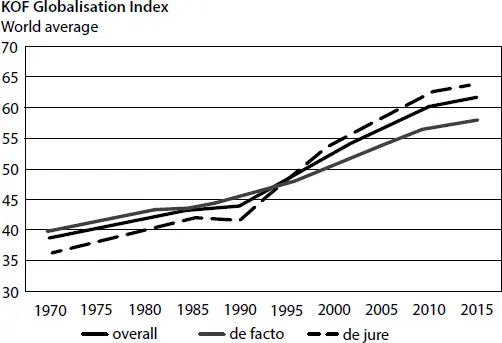

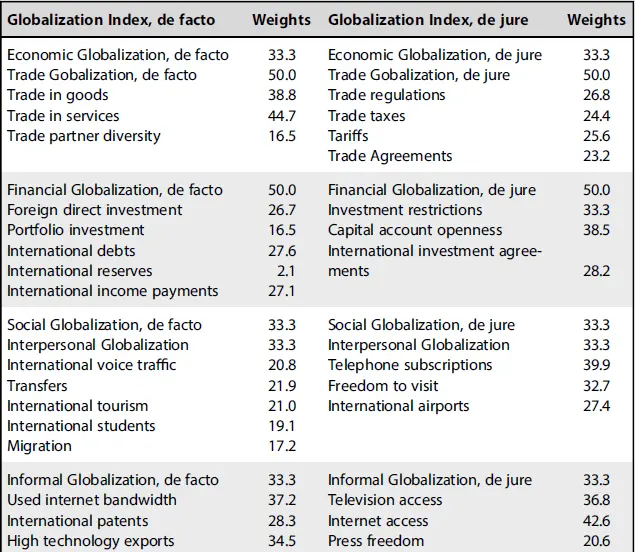

Der KOF Globalisierungsindex ist der am weitesten verbreitete Index zur Messung der Globalisierung. Er misst die ökonomische, soziale und politische Dimension der Globalisierung 6, basierend auf folgender Definition: »Globalization describes the process of creating networks of connections among actors at intra- or multi-continental distances, mediated through a variety of flows including people, information and ideas, capital, and goods. Globalization is a process that erodes national boundaries, integrates national economies, cultures, technologies and governance, and produces complex relations of mutual interdependence.« 7Alle Dimensionen werden bei der Berechnung des Gesamtindex gleich gewichtet. Die nachfolgende Abbildung informiert über die Struktur des Globalisierungsindex. Rechts der Index, in dem die jeweiligen Subindikatoren in ihrer tatsächlichen Entwicklung (»de facto« also nach »Lage der Dinge«) gemessen werden (bspw. Ausländische Direktinvestitionen) und auf der linken Seite jener Index, für den die jeweiligen Subindikatoren nach den rechtlichen bzw. amtlichen Veränderungen (»de jure«), also Politikmaßnahmen und Bedingungen, die im Prinzip internationale Handelsströme und finanzielle Ströme sowie Aktivitäten erleichtern oder erschweren, bestimmt werden.

Globalization Index, de factoWeightsGlobalization Index, de jureWeights

Abb. 1.1: Struktur des KOF Globalisierungsindex 8

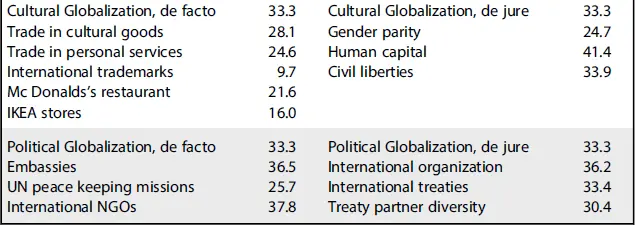

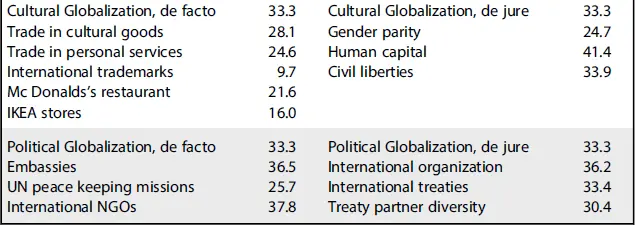

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung seit 1970. Deutlich sichtbar ist die rasante Zunahme der Globalisierung zwischen den Jahren 1990 und 2007. Nach der Weltfinanzkrise und der darauffolgenden Rezession 2008/09 hat die Dynamik tendenziell nachgelassen.

Abb. 1.2: Entwicklung der Globalisierung anhand des KOF Globalisierungsindex‘ 9

Die Schweiz, die Niederlande und Belgien, Schweden, das Vereinigte Königreich und Dänemark sind die insgesamt am stärksten globalisierten Länder weltweit (Stand 2017). Obgleich in die Festlegung der Dimensionen und ihrer Subindikatoren subjektive Elemente einfließen, zeigt der Maastrichter Globalisierungsindex ein ähnliches Ergebnis. An erster Stelle rangiert hier Belgien, vor den Niederlanden, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und Österreich (Stand 2012).

Die ökonomische Globalisierung kommt seit der Finanzkrise 2008 kaum noch voran, was vor allem an der Abschwächung des Handels liegt. Die internationalen Finanzflüsse haben dagegen bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen seit einigen Jahren wieder zugenommen. Auch die soziale Globalisierung stagniert seit einigen Jahren. Die Informationsflüsse gemessen etwa durch Patentanmeldungen oder Hochtechnologiehandel nahmen zu, bei der kulturellen Globalisierung zeigt sich hingegen ein leichter Abwärtstrend. Der Grad der politischen Globalisierung nimmt derweil weiter zu. Bei der ökonomischen Globalisierung liegt Singapur vor den Niederlanden und Belgien. Das Ranking der sozialen Globalisierung führt Luxemburg vor Monaco, Norwegen und der Schweiz an und der politische Globalisierungsindex sieht Frankreich vor Italien, Deutschland und Spanien. 10

Schumann bezieht sich auf bestimmte Institutionen, wenn er unter Globalisierung vereinfacht die Verschmelzung von Märkten und Unternehmen versteht. 11Im wirtschaftlichen Bereich zeigt sich die Globalisierung vor allem in der Internationalisierung der Märkte für Güter und Dienstleistungen, der Entstehung international integrierter Kapitalmärkte und Arbeitsmärkte sowie der Internationalisierung der Produktion. 12

Internationalisierung der Märkte für Güter und Dienstleistungen

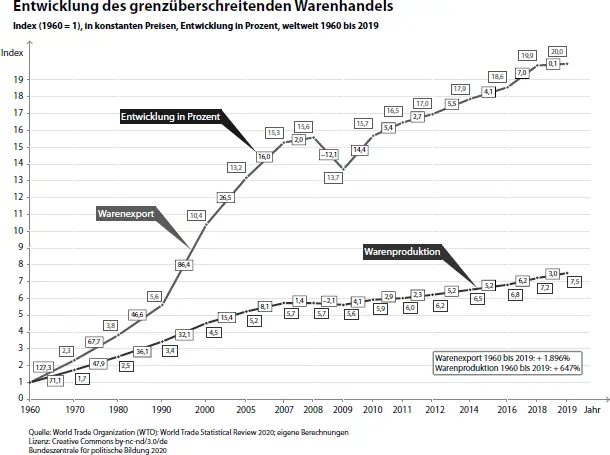

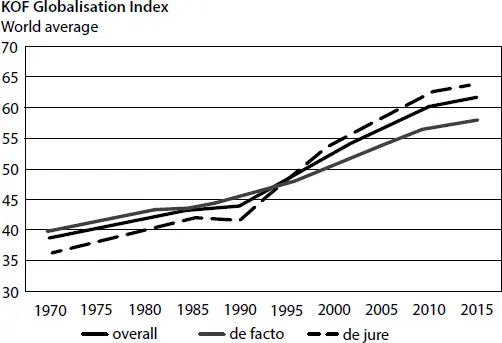

Kaum etwas veranschaulicht die Globalisierung so deutlich wie die steigende ökonomische Bedeutung des Außenhandels. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Veränderung des Verhältnisses von Warenhandel und Weltwarenproduktion in den letzten Jahrzehnten. Demnach erhöhte sich der Welthandel, gemessen an den Warenexporten zu konstanten Preisen, seit 1960 um den Faktor 20,0 und die Weltwarenproduktion um den Faktor 7,5. Von den weltweit produzierten Waren ist auch ein immer größerer Teil für den Export bestimmt. Der Anteil des Warenexports am Welt-BIP lag 2019 bei mehr als einem Fünftel (21,5 %).

Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 führte zum stärksten Rückgang des Warenhandels seit 1950 (real um 12,1 %). Dieser krisenbedingte Rückgang wurde inzwischen ausgeglichen. Die Außenhandelsquote, der prozentuale Anteil der Warenexporte und -importe am weltweiten BIP stieg von 19,0 % im Jahr 1970 bis zum Jahr 2019 auf über 43,5 %. 13

Abb. 1.3: Entwicklung des weltweiten Warenexports und der Warenproduktion (1960-2019) 14

Die Entstehung international integrierter Kapitalmärkte

Traditionell waren die Finanz- bzw. Kapitalmärkte eng an die realökonomischen Vorgänge auf den Güter- und Dienstleistungsmärkten gekoppelt. Dies hatte zu einer weitgehend parallelen Entwicklung der Märkte geführt. Inzwischen hat sich aber die Geldsphäre von der Gütersphäre abgekoppelt. 15Die Finanz- bzw. Kapitalmärkte haben das größte Ausmaß der Globalisierung angenommen. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Die rasante Verflechtung der Finanz- und Kapitalmärkte kann auf die Liberalisierung des Kapitalverkehrs, 16den verstärkten Technologieeinsatz und die steigende Bedeutung institutioneller Anleger zurückgeführt werden. Die zunehmende Staatsverschuldung vieler Länder und der große Finanzierungsbedarf vieler Unternehmen trugen ebenfalls dazu bei. Besonders explosionsartig ist zudem der weltweite Handel mit Finanzderivaten gewachsen. Sie werden sowohl als Absicherungsinstrumente als auch als Spekulationsinstrumente eingesetzt. 17Was den Kapitalmarkt betrifft, ist einer Studie der Beratungsfirma Ernst & Young zufolge jede zweite Aktie (55 %) der 30 Dax-Konzerne im Depot eines ausländischen Investors. Damit haben Internationale Investoren (insbesondere amerikanische Pensionsfonds) die Mehrheit an den DAX-Konzernen übernommen.

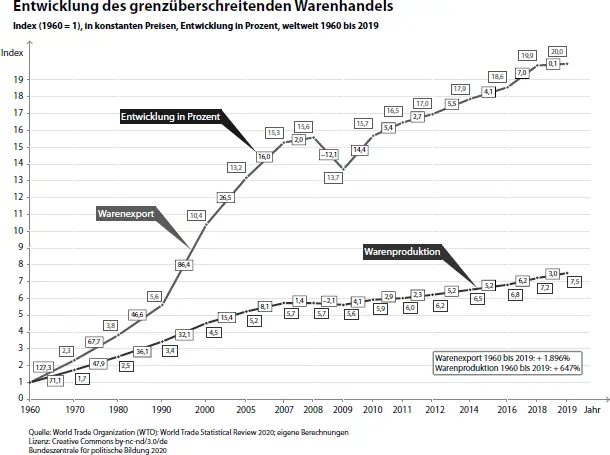

Internationalisierung der Produktion durch die Zunahme von ausländischen Direktinvestitionen

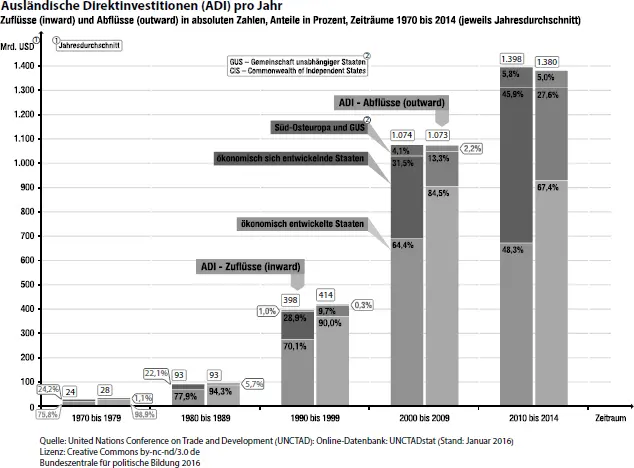

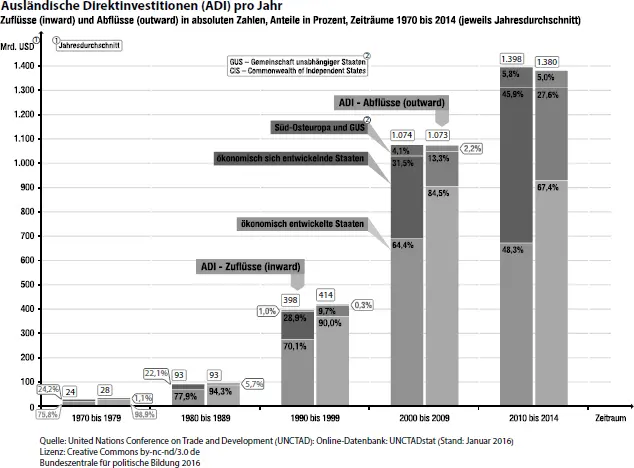

Die durchschnittlich pro Jahr getätigten Ausländischen Direktinvestitionen (ADI) haben sich bei einem Vergleich der Jahre 1970 bis 1979 mit den Jahren 2010 bis 2014 nahezu verfünfzigfacht. Dabei hat die relative Bedeutung der ökonomisch entwickelten Staaten deutlich abgenommen. Von diesen Entwicklungen profitierten die ökonomisch sich entwickelnden Staaten sowie die Staaten Süd-Osteuropas und der GUS, wobei insbesondere Asien (ohne Japan) hervorzuheben ist. Unter den einzelnen Staaten sind die USA und China die wichtigsten Ursprungs- und Zielländer von ADI.

Abb. 1.4: Ausländische Direktinvestitionen nach Regionen 18

Rund 37 % aller weltweiten Exporte wurden 2015 durch ausländische Töchter internationaler Unternehmen realisiert. Die Aktivitäten der Direktinvestitionen sind mithin überdurchschnittlich stark auf den Weltmarkt ausgerichtet. Internalisiert werden in besonderem Maße grenzüberschreitende Transaktionen. Die Exporte können einen Absatzkanal darstellen oder sich auf innerbetriebliche Leistungen beziehen, die zu anderen Unternehmensstandorten zugeliefert werden. 19

Читать дальше