Um zu erreichen, dass sich möglichst viele Staaten an den internationalen Vereinbarungen beteiligen haben sich unterschiedliche Formen internationaler Regelbildungen in der Praxis etabliert. 138In erster Linie dienen hierzu völkerrechtliche Verträge, die nach Ratifikation des Vertrages durch die beteiligten Ländern eine Bindungswirkung für die Länder haben. Wie eine Vereinbarung durchgeführt wird, bleibt den Staaten allerdings selbst überlassen. Das »Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen« (GATT), das zwischenzeitlich in der Welthandelsorganisation aufgegangen ist, stellt ein typisches Instrument dieser Art dar. 139Ein weiteres Durchsetzungsinstrument das eine gewisse Bindungswirkung hat, sind die von internationalen Organisationen bspw. der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gesetzten Normen. An internationalen Verhaltenskodizes können sich Unternehmen orientieren und durch freiwillige Einhaltung (Selbstverpflichtung) solcher Kodizes ihr Image verbessern. Ein Beispiel hierfür ist der »Anti-Korruptionskodex« der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen.

Um die Befürchtungen von Staaten zu verringern, dass sich einzelne oder mehrere Staaten nicht an die Vereinbarungen halten, kommt u. a. als Durchsetzungsinstrumente internationaler Regelungen dem Reziprozitätsprinzip eine entscheidende Bedeutung zu. Dieses Prinzip sichert den betroffenen Staaten zu, dass die Leistungen wechselseitig erfolgen, was maßgeblich zur Vertrauensbildung beiträgt. Weitere Möglichkeiten durch Durchsetzung sind Retorsionen, Repressalien und Sanktionen. Alle drei Instrumente sind staatliche Gegenmaßnahmen, um sich als Opfer gegen ein rechtswidriges Verhalten eines anderen Staates »zu wehren«. Die WTO erlaubt bspw. einen Retorsionszoll; wirtschaftliche Sanktionen gehören zwischenzeitlich immer mehr zum geopolitischen Alltag.

Gerichtliche und schiedsgerichtliche Verfahren werden regelmäßig in Freihandelsabkommen integriert. Mit einem umfassenden Berichtssystem und Überwachungsverfahren, das sogar Sanktionsmöglichkeiten einschließt, versuchen die EU-Mitgliedstaaten die Durchsetzung ihrer Regelungen bspw. im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts sicherzustellen. Ein möglicher Reputationsverlust durch den Einsatz von »Naming and Shaming« kann ebenfalls zur Einhaltung international abgestimmter Regelungen beitragen. Ein Beispiel hierfür ist die »Schwarze Liste« der EU, auf der die bedeutendsten Steueroasen aufgeführt sind. In letzter Konsequenz bedarf es Kompensationszahlungen, um die Verantwortlichen zu regelkonformen Verhalten zu bringen.

Box: »Laissez-faire-Regel« versus »Verursacherregel«

Zur Internalisierung von Externalitäten stehen generell drei Prinzipien zur Verfügung 140. Der sog. » Laissez-faire-Regel« zufolge ist es dem Verursacher gestattet, die Aktivität, die negative externe Effekte (Global Public Bads) verursacht, ohne Zustimmung der Geschädigten auf beliebigem Niveau auszuüben. Mit anderen Worten die Verfügungsrechte über bspw. den tropischen Regenwald liegen beim Verursacher. Nach der » Verursacherregel« dürfen dagegen negative externe Effekte nicht ohne Zustimmung der Betroffenen ausgelöst werden. Die Verfügungsrechte liegen bei den externen Betroffenen.

Gilt die »Laissez-faire-Regel«, so wird der Verursacher zur Verminderung der Schädigung nur gegen Zahlung einer Kompensation bereit sein. Umgekehrt werden bei der »Verursacherregel« die Betroffenen nur gegen Erhalt einer Kompensation dem Verursacher eine Schädigung erlauben.

Die nationalstaatliche Souveränität und die mit dem Westfälischen Frieden von Münster und Osnabrück 1648 etablierte Nichteinmischung in innerstaatliche Angelegenheiten lässt im globalen Kontext die Verursacherregel gar nicht zu. Es fehlt eine supranationale Organisation mit Machtmonopol, die diese Regel durchsetzen könnte. Zur Durchsetzung internationaler Regelungen bleibt dann mitunter nur die Kompensationszahlung der extern Betroffenen vor allem dann, wenn alle anderen Durchsetzungsinstrumente und die Selbstbindung des vermeintlich »kooperativen« Staates nicht zum Ziel führen. In der Praxis finden sich viele Beispiel, die Entwicklungshilfe, quasi als Kompensationszahlung, an die Umsetzung internationaler Regelungen seitens der Verusacherstaaten binden.

1.4.2.1 Die globale Akteurslandschaft

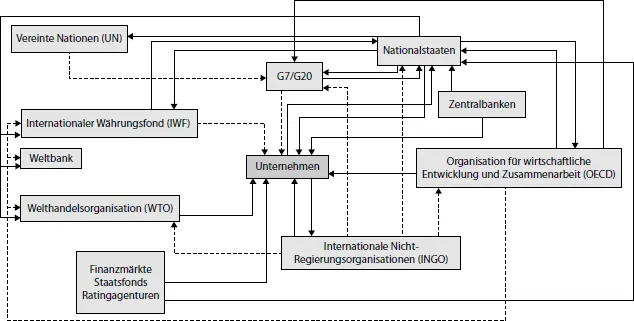

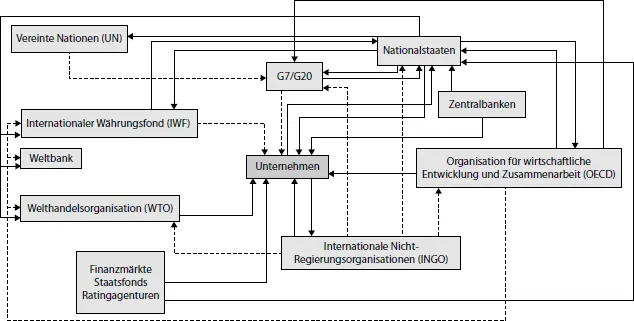

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Akteurslandschaft der Global Governance und den wechselseitigen Einfluss zueinander sowie speziell auf (multinationale) Unternehmen.

1.4.2.2 Die Vereinten Nationen (UN)

Die UN sind eher ein politischer als ein ökonomischer Akteur auf der globalen Bühne. Die Charta der Vereinten Nationen, die im Jahr 1954 von Abgesandten aus 50 Ländern unterzeichnet wurde, formuliert die grundlegenden Werte und Interessen der Weltgemeinschaft wie u. a. die multinationale Zusammenarbeit der Staaten, das Versprechen Konflikte friedlich zu lösen sowie sich um die Linderung der humanitären Not zu kümmern. Heute leiden die Vereinten Nationen unter der Blockadehaltung einzelner Länder im Sicherheitsrat, unter der mangelnden Vertretung afrikanischer und lateinamerikanischer Staaten in den Gremien und der zunehmenden Komplexität der Problembewältigung in der Welt. Dies gilt auch für diverse Sonderorganisationen der UN wie der Welternährungsorganisation (FAO) oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Abb. 1.16: Globale Akteurslandschaft

Unter ökonomischen Gesichtspunkten sind das zwischenstaatliche Gremium ECOSOC, der Wirtschafts- und Sozialrat der UN sowie UNCTAD, die Konferenz für Handel und Entwicklung, relevant. Die UN veranstaltet auch mehr oder weniger regelmäßig sog. Weltgipfel, themenspezifische Konferenzen, die allen UN-Mitgliedern offenstehen. Diese tragen zur Normbildung und damit zu einer weitergehenden Institutionalisierung bei. Die Thematik reicht von der Weltkonferenz über Menschenrechte (1993), die Weltbevölkerungskonferenz (1994), der UN-Weltfrauenkonferenz (1995) sowie dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung (2015). An diesen sog. »Lernwerkstätten« für Global Governance nehmen i. d. R. tausende offizielle Delegierte aus über 150 Ländern teil und weitere tausende Repräsentanten von Internationalen Nichtregierungsorganisationen sowie Privatpersonen.

Die UNDP, die viele Entwicklungsprogramme in der Dritten Welt fördert, hat auch als Alternativkonzept zum Bruttoinlandsprodukt als Wohlstandsindikator den Human Development Index entwickelt, der regelmäßig jährlich veröffentlicht wird.

Die UN sind auch das Forum, in dem Regelwerke wie die Millenniumsentwicklungsziele und deren »Nachfolger« die sog. Sustainable Development Goals (SDG) beschlossen wurden. Sie stehen für das gemeinsame Ziel, eine nachhaltige Entwicklung bis 2030 anzustreben. Die 17 Ziele und ihre 169 Unterziele adressieren gleichermaßen die Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländer. Sie fordern alle Akteure aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft dazu auf, ihren Beitrag zur Erreichung der sog. Agenda 2030 zu leisten. Unternehmen können entscheidend zur Umsetzung der SDG beitragen, da insbesondere technologischer Fortschritt Lösungsansätze für soziale und ökologische Probleme liefert.

1.4.2.3 Der Internationale Währungsfonds (IWF)

Der IWF wurde im Jahre 1944 in Bretton Woods als Sonderorganisation der Vereinten Nationen gegründet. Derzeit (Stand 2021) gehören dem IWF 190 Mitgliedsländer an. Zentrales Ziel des IWF war die Förderung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Währungspolitik sowie die finanzielle Hilfe zur Überwindung von Zahlungsbilanzdefiziten. Zentrales Ergebnis der Konferenz von Bretton Woods war die Schaffung eines Systems fester Wechselkurse. Dies sollte gewährleisten, dass Währungen jederzeit gegeneinander getauscht werden können (Konvertibilität) und so ein ausgewogenes Wachstum des Welthandels zwischen den Staaten erleichtert wird. Für die Einhaltung der Regeln im System fester Wechselkurse war der IWF maßgeblich verantwortlich.

Читать дальше