Viele Studien belegen zudem, dass Reiche einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf die Politik ausüben, sei es durch Parteienspenden oder (bezahlten) Lobbyismus. Auf diese Weise erreichen sie wirtschaftspolitische Eingriffe, die ihnen zugutekommen und ihre Position sichern: niedrige Steuern auf höhere Einkommen, höhere Steuerabsetzbeiträge, Steuersenkungen für die Unternehmen, die zu höheren Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften führen, weniger Vorschriften usw. 93

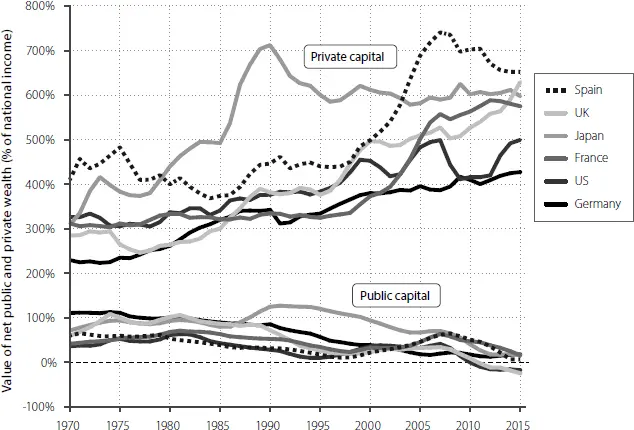

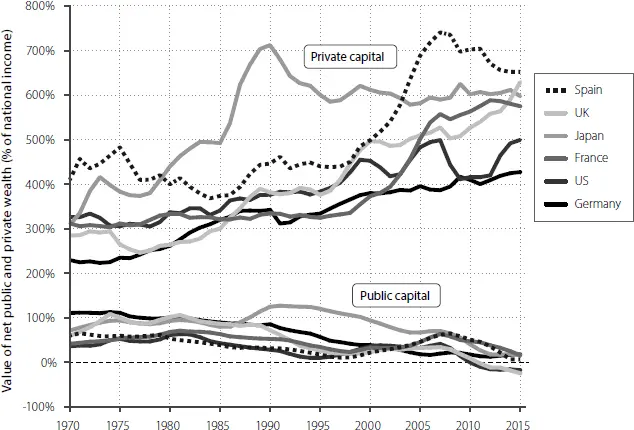

Ökonomische Ungleichheit wird größtenteils durch ungleiche Eigentumsverhältnisse bei Kapital bestimmt. 94Seit 1980 kam es in fast allen Industrie- und Schwellenländern zu einem Transfer von öffentlichem Vermögen auf privates. Während nationales Vermögen in beträchtlichem Umfang gestiegen ist, liegt öffentliches Vermögen in reichen Ländern nun negativ oder nahe null. Dies begrenzt natürlich auch die Möglichkeiten der Regierungen, die Ungleichheit zu bekämpfen. 95

Abb. 1.13: Privates und öffentliches Vermögen in ausgewählten Ländern 1970-2016 96

1.3.2.2 Auswirkungen auf die Umwelt

Die Umwelt wurde lange Zeit nur als kostenloses Rohstoffvorkommen und Mülldeponie angesehen. Die Globalisierung hat dazu beigetragen, die großen Umweltschäden, mit denen wir heute konfrontiert sind, zu verschärfen, selbst wenn sie nur indirekt dafür verantwortlich ist. 97So lässt das Wachstum der internationalen Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalströme, die weltweite Vernetzung der Unternehmen sowie das durch die Globalisierung induzierte zusätzliche Wirtschaftswachstum die Umweltbelastung zweifelsfrei ansteigen. Obgleich man die konkreten Auswirkungen generell noch schwer beurteilen kann, sind sie in einigen Bereichen offensichtlich.

Die Verkehrssysteme, die wichtige Antriebskräfte der Globalisierung sind, haben sich parallel zum internationalen Handel und den globalen Lieferketten vervielfacht. Eine wichtige Quelle für CO 2-Emissionen ist der Straßenverkehr, der durch die Schaffung regionaler Wirtschaftsräume mit der Abschaffung der Grenzkontrollen zwischen den Ländern deutlich zugenommen hat. Der wichtigste Verkehrsträger, der die Globalisierung in den letzten Jahrzehnten charakterisiert hat, ist jedoch das Flugzeug. Auch der Seeverkehr ist wesentlich mitverantwortlich für die in der Atmosphäre freigesetzten Treibhausgasemissionen (THG). 98Erschwerend wirkt hierbei, dass in vielen Ländern die Transportpreise durch Steuererleichterungen subventioniert werden etwa im Fall von Flugbenzin/Kerosin.

Lange Zeit waren die entwickelten Länder die weltweit größten Verursacher von Umweltschäden und für den Großteil der THG-Emissionen verantwortlich. Inzwischen sind die Schwellenländer die Hauptverantwortlichen für steigende THG-Emissionen. 99Die Entwicklung dieser Länder basiert zum großen Teil auf der Globalisierung, die die Industrialisierung vor allem von China, Indien und Brasilien förderte und das oft auf Kosten der Umwelt. 100Hinzu kommt, dass Schwellen- und Entwicklungsländer häufig nur in der Lage sind, Wettbewerbsvorteile durch die strategische Nutzung niedriger inländischer Schutzniveaus im Umwelt- und Sozialbereich zu erzielen. 101

Durch die gezielte Externalisierung von Produktionskosten seitens multinationaler Unternehmen mittels der Auslagerung umweltschädlicher Produktion und der Müllentsorgung verringern sich zwar die Produktionskosten der Unternehmen und stärkt deren internationale Wettbewerbsfähigkeit, für die Empfängerländer sind damit aber erhebliche Umwelt- und Gesundheitsschäden verbunden. Letztlich ist die Entwaldung gefördert durch die Globalisierung eine weitere bedeutende Ursache des Treibhauseffekts. 102

Mit der Übernutzung und Zerstörung der Natur sind auch gesellschaftliche Spannungen zwischen Staaten und unterschiedlichen Bevölkerungsschichten verbunden. Ungleichheit offenbart sich nämlich auch in den Belastungen beim Überschreiten ökologischer Grenzen. Die einen können die ökologische Krise externalisieren, die anderen werden dadurch in ihrer Lebensführung eingeschränkt und belastet. Vor allem viele Menschen im Globalen Süden können sich nicht ausreichend gegen klimabedingte Veränderungen schützen. Die soziale Zugehörigkeit entscheidet darüber, welche Bevölkerungsgruppen verwundbar sind und welche sich anpassen können.

Box: Müllentsorgung in unterverschmutzte Länder

In einem internen Memorandum, das der damalige Chefökonom der Weltbank am 12.12.1991 für die Mitarbeiter der Weltbank verfasste, kommt der komplette Zynismus einseitiger ökonomischer Denkweise zum Ausdruck. Darin heißt es:

»… Die Kosten gesundheitsschädlicher Verschmutzung bemessen sich nach den entgangenen Einnahmen durch erhöhte Krankheit und Sterblichkeit. So gesehen sollte die Verschmutzung in dem Land mit den geringsten Kosten stattfinden (…). Die ökonomische Logik eine Ladung Giftmüll in dem Land mit den niedrigsten Löhnen loszuwerden, ist untadelig (…). Ich war immer der Meinung, dass unterbevölkerte Länder in Afrika deutlich unterverschmutzt sind. Ihre Luftverschmutzung ist vergleichen mit Los Angeles oder Mexiko City, ineffektiv gering.

Nur die bedauerliche Tatsache, dass so viel Verschmutzung nicht verschiebbar ist (Transport, Stromproduktion) und dass die Transportkosten pro Festmülleinheit so hoch sind, verhindern einen Handel mit Luftverschmutzung und Müll, der den Wohlstand der Welt zugutekäme.

Das Bedürfnis nach sauberer Umwelt aus ästhetischen und Gesundheitsgründen ist stark einkommensabhängig. Die Besorgnis etwa über einen Stoff, der die Wahrscheinlichkeit von Prostata-Krebs erhöht, ist erheblich größer in einem Land, in dem die Menschen lange genug leben, um überhaupt Prostata-Krebs zu entwickeln, als in einem Land, in dem die Kleinkinder-Sterblichkeit bei 200 von 1000 liegt.« 103

Ein indirekter Zusammenhang besteht auch zwischen der Globalisierung und dem Aussterben der Artenvielfalt. Die Globalisierung schafft weltweit neue Bedürfnisse und eine zunehmende Nachfrage nach Produkten, sie verstärkt damit die Industrialisierung und die Suche nach neuen Flächen, Bodenschätzen und Ressourcen sowie deren Ausbeutung, wodurch viele Ökosysteme geschwächt werden. 104

Es soll an dieser Stelle jedoch auch darauf hingewiesen werden, dass die Globalisierung, bzw. global koordinierte Aktionen die negativen Auswirkungen der Globalisierung auf die Umwelt abgeschwächt haben. 105So haben die entwickelten Länder in den letzten dreißig Jahren die Umweltverschmutzung reduziert und seit 1980 findet eine Entkoppelung zwischen dem ökologischen Fußabdruck der entwickelten Länder und dem BIP-Wachstum statt. 106Zudem können global agierende Unternehmen dazu beitragen, über ausländischen Direktinvestitionen ausgereifte Umweltlösungen zu verbreiten. Hinzu kommt der Trend, sich auch durch umweltfreundlichere Produkte und Verfahren, sowohl auf Unternehmensebene wie auch auf Länderebene zu profilieren. 107Umgekehrt wird umweltschädliches Verhalten seitens der Unternehmen durch soziale Medien viel schneller publik gemacht, was für die betroffenen Unternehmen mit erheblichen Imageschäden verbunden sein kann.

1.4 Global (Economic) Governance

Üblicherweise wird die Bereitstellung öffentlicher Güter (Public Goods) und das Verhindern bzw. Eindämmen von öffentlichen Übeln (Public Bads) bzw. die Internalisierung externer Effekte traditionell als nationale Aufgabe verstanden. Im nationalen Kontext kann der Staat, basierend auf seinem Machtmonopol, bspw. mittels Steuern, intervenieren. Bei Global Public Goods funktioniert das so nicht, da es keine Weltregierung mit einem Machtmonopol gibt, das zur Durchsetzung geeigneter Maßnahmen erforderlich ist.

Читать дальше