Rehe sind Fluchttiere und neigen zu Panik. Auch wenn ein Reh scheinbar ruhig an seinem Versteck liegen bleibt, geht der Puls beträchtlich in die Höhe. Nach Möglichkeit sollte man ein Wildtier nicht stören und aufscheuchen, wenn man es entdeckt hat.

Die Aktivitätszeiten liegen meistens in der Dämmerung und in der Nacht, was allerdings eher auf ständige Störungen durch Menschenhand zurückzuführen ist. In ungestörten Lebensbereichen sind Rehe eher tagaktiv. Rehe haben rund um die Uhr alle 2-4 Stunden eine Aktivitätszeit, in der sie Nahrung sammeln, in der Kitzzeit ihren Nachwuchs versorgen und umherlaufen. Wechsel von Aktivitätszeiten und den anschließenden Ruhezeiten zum Dösen und Wiederkäuen, finden mehrmals täglich und auch nächtlich statt. Diese häufigen Wechsel zwischen Ruhezeiten und Aktivitätszeiten sind für das Reh notwendig, da es einen vergleichsweise sehr kleinen Pansen hat und nur geringe Mengen an Nahrung aufnehmen kann. Eine hohe Aktivität, in der sie miteinander spielen, springen, laufen, und auch eine rasche Flucht in brenzlichen Situationen meistern, ist ihnen gegeben, aber lange Strecken können sie aufgrund ihres kleinen Herzens nicht sprinten und laufen. Die leider überall gern getätigten Drück- und Treibjagden, welche sogar im Winter stattfinden, sind darum als drastische Tierquälerei zu beschreiben.

Ihre Ruhezeiten genießen Rehe in geschützter Deckung mit guten Überblickungsmöglichkeiten.

Das Sehvermögen des Rehs ist bei Dämmerung und Dunkelheit dem menschlichen Sehvermögen weit überlegen. Dies lässt sich allein schon durch die großen dunklen Augen und der ovalen Iris ableiten. Jedoch können Rehe nicht scharf, sondern nur verzerrte Bilder sehen. Geringste Bewegungen werden ausgezeichnet wahrgenommen, aber unbewegt nehmen Rehe nur große Gegenstände wahr.

Auch beim Damwild sind die ovale Iris und die Tasthaare um die Augen und dem Maul herum, ja sogar auf der Nase, gut erkennbar.

Anders als beim Reh, haben Hirsch und Damwild noch eine so genannte Voraugendrüse. Diese Voraugendrüse ist eine von mehreren Hautduftdrüsen, mit denen Tiere ihre Markierungen mit Duft setzten. Es ist so zu sagen ein Markierungsorgan, was beim Rehwild in dieser Art fehlt. Mittels Düfte setzen die Tiere Signale ab und können (für den Menschen nicht wahrnehmbare) Duftsignale verbreiten. So wird bei Furcht, besonders bei Kälbern, beobachtet, wie diese Drüsenhöhle weit geöffnet wird. Lautlos ruft das Kalb nach der Mutter, die sich immer in Windrichtung des Kalbes entfernt und durch den überaus feinen und empfindlichen Geruchsinn diesen Duft ihres Kalbes wahrnimmt. Rasch wird sie zum Kalb zurückkehren. Doch auch adulte Tiere nutzen die Drüse für Kommunikation. Eigentlich handelt es sich um eine tiefe Hauttasche mit zahlreichen Talgdrüsen. Durch einen Gesichtsmuskel kann das Tier die Tasche öffnen und schließen.

Auf dem obigen Bild ist das Auge einer Hirschkuh mit geschlossener Drüsenkammer zu sehen. Der lange, schmale Spalt, der sich vom Auge bis fast zum unteren Rand des Fotos zieht, ist die geschlossene Drüsenkammer

Bild oben: Das tiefe Vertrauen zu mir und die Geduld meiner Hirschkuh mit mir, machen es möglich, dass ich für ein Foto die Hautfalte zur Drüsenkammer kurz manuell öffnen kann. Hier zeigt sich wie tief die Höhle der Drüsenkammer ist.

Das untere Bild (erstes) zeigt ein junges Damtier mit leicht geöffneter Drüse. Es hat keine Angst in diesem Moment, sondern knabbert intensiv an der Pflegemutter, während es geputzt wird. Das lässt vermuten, dass diese Drüse für verschiedene Kommunikationsvarianten genutzt wird, nicht nur bei Angst. Unten zweites Bild, ein erwachsenes Damtier mit talgigen Ablagerungen in der Drüsentasche. Die Ablagerungen werden durch Reibungen an Büschen, Bäumen, anderen Sozialpartnern oder ähnlichem immer wieder geleert. Gleichzeitig setzt das Tier damit auch eine Markierung. Diese Drüsen haben mutmaßlich noch weitaus mehr Funktionen und Nutzen, als der Mensch es bislang zu verstehen (oder zu belegen) vermochte.

Der Geruchssinn ist für das Reh der wichtigste und beste entwickelte Sinn. Er hat eine grundlegende Bedeutung bei der Futtersuche und auch bei sozialen Kontakten. Ein Reh kann einen Menschen (bei entsprechender Windrichtung) sogar bis auf 400m wittern.

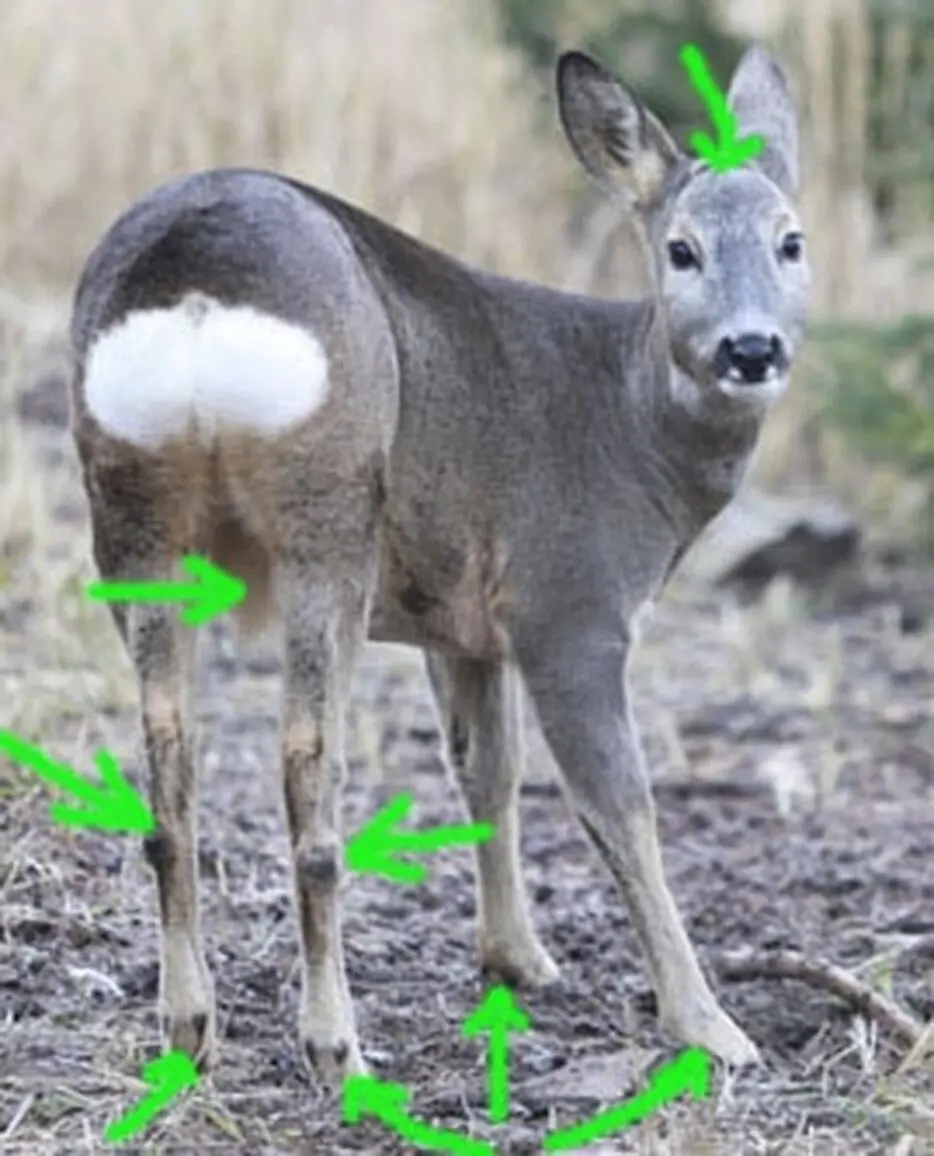

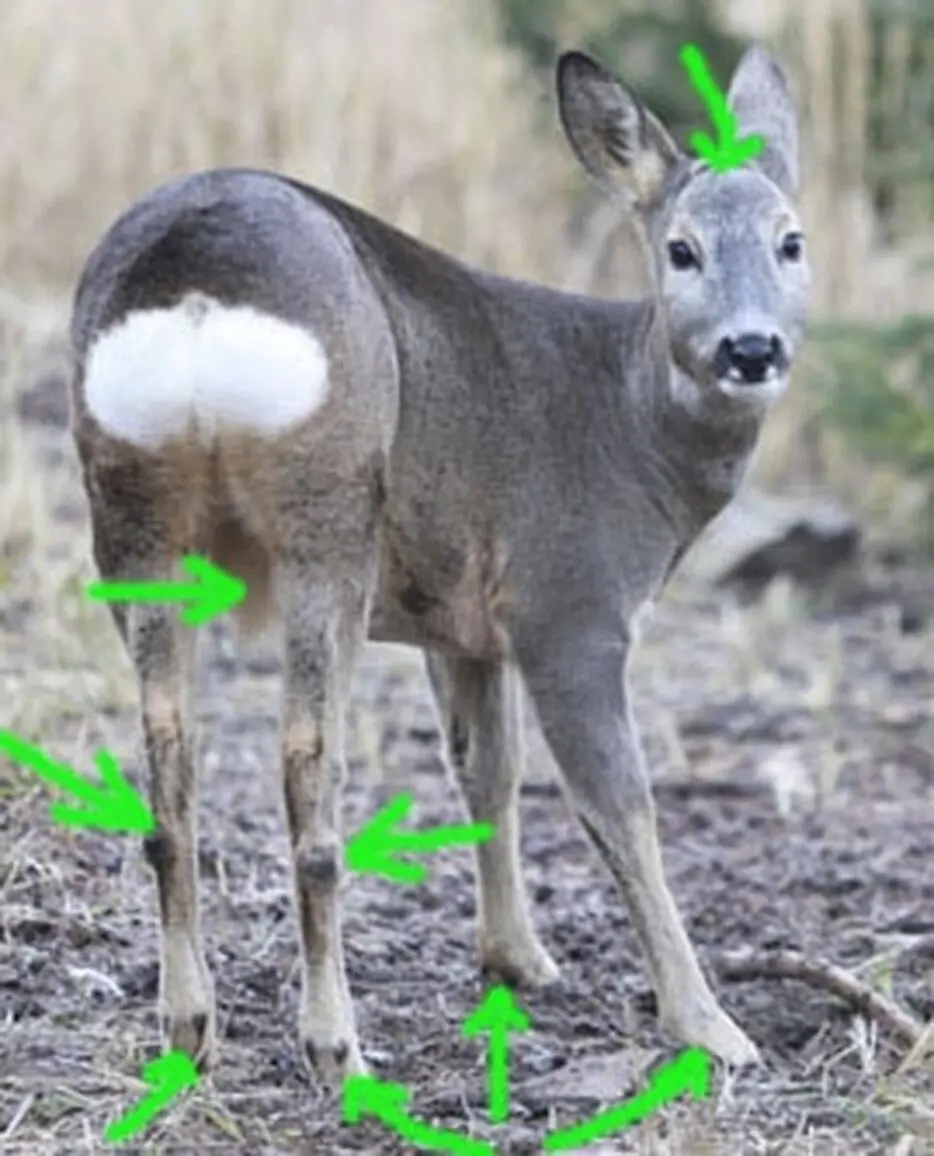

Wer einen solch feinen Geruchsinn hat, der markiert sein Revier (sein Zuhause) natürlich auch mit Duftspuren. Rehe haben an mehreren Stellen des Körpers feine Drüsen über welche sie in ihrer Umgebung verschiedene Düfte setzen. Es sind sogenannte Hautduftdrüsen, welche sie an Büsche, Bäume oder gar Artgenossen reiben und somit markieren. Die meisten Hautduftdrüsen sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen, aber die sogenannten Laufbürsten, die sich an den Hinterbeinen der Rehe befinden, erkennt man an den hervorstehenden Haaren, die ähnlich einer Bürste verdichtet hervorstehen. Beim Damwild und Rotwild ist die oben beschriebene Augendrüse gut zu erkennen. Zwischen den Klauen, an der Stirn und am Pinsel (Haare am Geschlechtsteil des Tieres) befinden sich weitere Drüsen, die mit bloßem Auge wiederum nicht mehr erkennbar sind. Das Reiben mit dem Geweih, dem Kopf, das Scharren mit den Hufen (Klauen) und auch das Markieren mit Urin ist sicherlich immer wieder schon beobachtet worden. Ich habe zwar noch keinen fundierten Hinweis dazu finden können, aber ich bin überzeugt, dass Rehe (Wildwiederkäuer) auch mit dem Kinn markieren. Täglich kann ich beobachten, wie sich die Tiere aneinander reiben und mit dem Kinn über ihren Sozialpartner streicheln. Bei Damwild und Rotwild konnte ich beobachten, dass sie sich in interessante Düfte mit dem Kinn und ihrem Gesicht reiben und diesen interessanten Duft anschließend auf ihrem Körper verreiben und verteilen. Düfte spielen im Leben der Wildtiere eine große Rolle.

Hier liegen überall die Duftdrüsen beim Reh.

Der Geschmacksinn ist beim Reh ebenfalls stark ausgeprägt und für die Futterwahl von großer Bedeutung. Im Allgemeinen haben Rehe eine Vorliebe für Bitterstoffe, aber es gibt auch individuelle geschmackliche Vorlieben, die von Tier zu Tier variieren. Ähnlich wie beim Menschen, hat jeder seinen eigenen Geschmack. Was dem einen gut schmeckt, muss dem anderen noch längst nicht gut schmecken.

Einen Tastsinn besitzen Rehe ebenfalls. Rund um die Augen und um die Schnauze herum befinden sich einige Tasthaare (s.o.). Bevor ein Trieb beäst wird, vollzieht das Tier eine Reihenfolge von mehreren Prüfungen. Das Reh wird seine Nahrung zunächst beschnuppern, dann vorsichtig betasten und dann über die Aufnahme erschmecken. Auch feinste Wahrnehmungen gelingen dem Reh mittels dieser Tasthaare. Zum Beispiel spüren sie durch diese Haare Luftveränderungen, Wärmeveränderungen und auch einfaches Betasten jeglicher Dinge sind so möglich.

Читать дальше