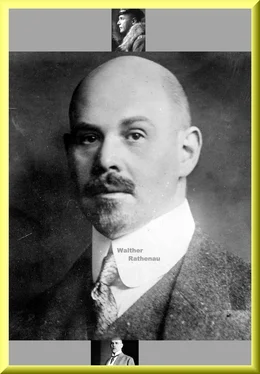

Das vornehmste Furchtvolk und daher das Volk der höchsten Geistigkeit sind die Juden. „Wann hat je ein Mensch, der den blonden Typus der Göttersöhne zeigt, in der Kunst und in Gedanken Großes geleistet?“ (W. R. „Aphorismen“). Ein Furchtvolk von Anfang an sind die Juden, und dann von ihrer Geschichte, ihrem „Gott“, zu einer einseitigen ungeheuren Überzüchtung dieses einen Organes, des Verstandes, gezwungen worden. In einem seiner funkelnden Tischgespräche, um 1906, erzählte Rathenau nach seiner Art die Geschichte des jüdischen Volkes dem Dichter Hofmannsthal, dem Diplomaten Mutius und mir: „Sehen Sie, das ist so: der liebe Gott hat es bei der Erschaffung der Welt gemacht wie ein guter französischer Koch, der eine Zutat, die er am Abend zum Diner gebrauchen will, schon am Morgen vorbereitet. Er hat sich den Luxus gestattet, eine Portion reinen Geistes „Geist“ definiert Rathenau in einem Brief an Frau Minka Grönvold als „das bewusst differenzierte Denken. Niedere Form: Verstand. Höhere Form: Vernunft“ (Brief 69), eine bestimmte Masse Hirnsubstanz in einen Topf zu tun, zu versiegeln und zwei Jahrtausende sozusagen in die Tiefe des Meeres zu versenken. In ihren wasserdichten Topf hat er ihr nur ein Buch, ein einziges Buch mitgegeben und sie im Übrigen hermetisch abgeschlossen gegen die übrige Welt und in sich fermentieren lassen. Was ist die Folge gewesen? Zweitausend Jahre hat diese Masse Geist immer wieder dieselben Gedanken bis zur äußersten Verfeinerung und Kompliziertheit durchgedacht. Man hat über jeden Satz in der Bibel Kommentare geschrieben und Kommentare zu den Kommentaren, und Kommentare zu den Kommentaren der Kommentare. Eine riesige Wissensmenge häufte sich um das eine Buch an, die nur wenige beherrschen konnten. Aber von Zeit zu Zeit erstand so einer, und dann wallfahrte man zu ihm von Cordova nach Krakau oder von Posen nach Lissabon. Die Macht und das Ansehen des Geistes , dieses ganz unpraktischen, aber aufs höchste verfeinerten und komplizierten talmudischen Geistes, wuchs aufs höchste. So bildete sich eine intellektuelle Form , die dann, am späten Abend der Zivilisation, für unsere heutige Welt, unser heutiges internationales Wirtschaftsleben unentbehrlich geworden ist. Ohne sie ist die moderne Weltwirtschaft undenkbar. Aber ich halte diesen bloßen Geist doch für unfruchtbar an sich. Simmel ist seine vollkommenste Anwendung in der Wissenschaft. Was kommt dabei heraus? Eigentlich betreibt er nur ein Wechselgeschäft mit Gedanken. Und selbst im Wirtschaftsleben ist es so. Die Juden sind das Salz der Erde; aber Sie wissen, was geschieht, wenn man zu viel Salz nimmt. Ich habe immer gefunden, dass die Leute, die bloß gescheit sind, in Geschäften unter die Räder kommen; und mit Recht! Sie sind für sich allein unproduktiv.“

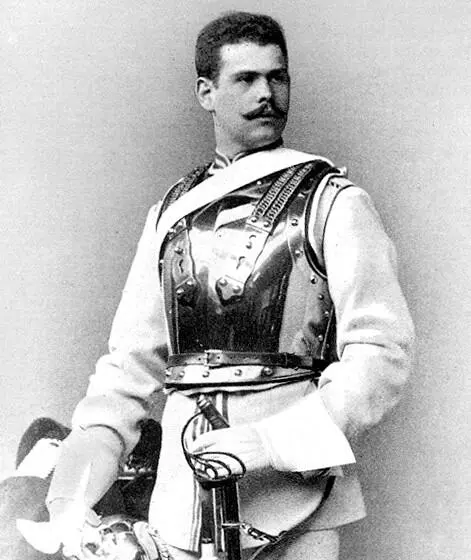

Furcht und als Erzeugnis der Furcht und einer einzigartigen Geschichte ein ungeheuerlicher, bis zur Unfruchtbarkeit überzüchteter Verstand, so empfand Rathenau die Erbmasse, die seine Vorfahren ihm vermacht hatten. Mag man zu dem Mythos, der zugrunde lag, der Vorstellung von dunklen, geistigen Furchtrassen und einer blonden, ungeistigen, mutigen Herrenrasse, stehen wie man will, psychologisch ist die Tatsache, dass er diesen Mythos ernst nahm und seiner Weltanschauung zugrunde legte, ein Bekenntnis. Rathenau, der, wie er später bewiesen hat, physisch furchtlos war, fühlte sich geistig als Glied einer dunklen, furchtsamen Sklavenrasse. Irgendwo saß in ihm die Furcht und erschien ihm als sein Grundtrieb; saß in ihm, spukte in ihm, jüdisch vergeistigt und verdünnt, in gespenstischer Gestalt als quälende Unsicherheit vor der brutalen Gewalt der Dinge, vor jeder geistigen, moralischen, gesellschaftlichen, materiellen Überlegenheit. Gerade in den Jahren, die über seine künftige Laufbahn entschieden, wurde sie vertieft durch eine Erfahrung, die ihm gleichzeitig sein Judentum und den harten Druck der Welt in schmerzlicher Weise zum Bewusstsein brachte. In seinem Aufsatz „Staat und Judentum“ sagt er: „In den Jugendjahren eines jeden deutschen Juden gibt es einen schmerzlichen Augenblick, an den er sich zeitlebens erinnert: wenn ihm zum ersten Male voll bewusst wird, dass er als Bürger zweiter Klasse in die Welt getreten ist, und dass keine Tüchtigkeit und kein Verdienst ihn aus dieser Lage befreien kann.“ Als Einjähriger bei den Garde-Kürassieren war er, obwohl militärisch tüchtig, nicht befördert worden.

Einjähriger bei den Garde-Kürassieren

Die romantische Bewunderung, die er damals noch der preußischen Junkerkaste zollte, muss ihm die Demütigung besonders schmerzlich gemacht haben. Und so ließ er sich bestimmen und handelte, obwohl er sich dafür verachtete, aber weil er anders nicht seiner Unsicherheit Herr wurde, nach der Erbweisheit seiner Väter und setzte sich zur Wehr mit seinem Geist. Mit starker Übertreibung hat Rathenau selbst die Stimmung, durch die er sich auf die Bahn der Klugheit drängen ließ, formuliert in seiner heftigen Philippika gegen den „Zweckmenschen“: „In dem Bewusstsein, dass er aus eigenem Wesen Gewalt nicht üben kann, trachtet er Kraft durch Macht zu ersetzen. Aus Sklaverei entstanden, will er Sklaven befehlen, von Furcht gepeinigt, will er Furcht erwecken.“

Der erste Schritt war die Berufswahl, der Verzicht, trotz Begabung und Hang zur Malerei, auf eine künstlerische Laufbahn; die Wahl eines Geldberufes, des technischen und kaufmännischen. Er verzeichnet in dem kurzen Abriss, den er der schwedischen Ausgabe seines Buches „Von kommenden Dingen“ vorausschickte: „Berufswahl: Schwanken zwischen Malerei, Literatur und Naturwissenschaft. Entscheidung für Physik, Mathematik und Chemie als Grundlagen neuzeitlicher Technik und Wissenschaft.“ Die Entscheidung erfolgte, weil er die Abhängigkeit von seinem Vater in einem keinen sicheren Gelderwerb versprechenden Beruf fürchtete. Mit Genugtuung verzeichnet er in seiner „Apologie“: „Mit siebzehn Jahren absolvierte ich meine Schulzeit, mit dreiundzwanzig ging ich in die Praxis. Von da ab habe ich, wie es in unserer Familie üblich war, niemals mehr eine Unterstützung meines Vaters beansprucht oder angenommen .“ Und mit vierundzwanzig Jahren schreibt er dem Vater: „Du kennst mich genug, um zu beurteilen, wie ich in einer subalternen Position leide. Niemals würde ich freiwillig in irgendeinem Betriebe ein abhängiger Beamter sein. Es ist mir über die Maßen verhasst, von einem Vorgesetzten jeden Tag meine Arbeit zuerteilt zu bekommen, der gelegentlich kommt, um nachzusehen, ob ich meine Pflicht tue, und dem ich über alles Rechenschaft schulde. Der mir Befehle geben kann usw. ...“ (Brief 7 vom 14. II. 92). Gegen solche materielle Abhängigkeit hilft nur das Geld, das durch Fleiß, Klugheit, genaues Rechnen zu erwerbende Geld, das wie ein goldener Panzer die allzu zarte, furchtsame Haut der Seele schützt. Vielleicht ist es wirklich die zwei Jahrtausende gepeinigte, getretene, gedemütigte, verfolgte, von Ghetto zu Ghetto gehetzte jüdische Rassenseele, die Rathenau sieben Jugendjahre in dem freudlosen Fabrikdorf Bitterfeld festhielt, um Geld zu verdienen, ohne jeden anderen Antrieb, ohne Familie, ohne Frau, als Sohn reicher Eltern, entgegen seinen künstlerischen Neigungen, nur um seine materielle Unabhängigkeit zu erringen. Alle zwei Monate ein kurzer Besuch bei der Mutter in Berlin, sonst nur Arbeit, Arbeit, Arbeit an wenig erfolgreichen Unternehmungen. Oft erschöpfende, auch körperlich widerwärtige Arbeit. Bei einer Gelegenheit, so erzählt sein damaliger Gehilfe Hugo Geitner, wurden im sogenannten „Zersetzungsraum“ des Werkes, in dem der elektrische Strom durch Salzsäure geschickt wurde, um Alkali-Lauge zu gewinnen, die Dämpfe so stickig, dass die Arbeiter, obwohl sie in Essig getränkte Schwämme vor dem Mund hatten, wegen des Gestankes fortliefen und die Apparate stehen ließen. Da kam Rathenau und bediente die ganze Nacht die Apparate selbst. – Einmal, als er selber Zweifel bekommt am Enderfolg seiner technischen Versuche, schreibt er der Mutter: „Aber wenn sich für meine Ergebnisse keine Verwendung findet – und ich fange an, daran zu zweifeln – was dann, ja was dann? Ich weiß es nicht. So sehr ich grüble, ich weiß es nicht. Ein anderer Beruf? ... Ein neues Studium? Nein, solange ich nicht genug Geld habe, um es unabhängig zu betreiben, nie und nimmermehr ...“ So spricht und handelt ein Freigelassener, mit dieser leidenschaftlichen Angst vor der Kette.

Читать дальше