1 ...6 7 8 10 11 12 ...16 Und wenn ich es wüsste ... Sagen Sie es mir, um mich zu beruhigen. Ich bitte darum. Ich mag die Ungewissheit nicht. – Betrifft es meinen Mann?

Berthier:

Verzeihen Sie mir, verehrte Frau, Sie sehen ein, dass Sie aus meinem Munde nichts erfahren dürfen.

Mme. Trocard:

Lassen Sie mich nicht in der Ungewissheit verzweifeln. Sagen Sie mir, ob außer ihm ... Sagen Sie mir, ob eine Frau ... Ich bitte so sehr drum ... Nennen Sie einen Buchstaben ihres Namens ...

Berthier:

Wozu das Wortspiel? Nun denn, es sei. Ich dachte an Madame Rozan.

Mme. Trocard:

(in Tränen ausbrechend)

O mein Gott, dass es so offenkundig ist!

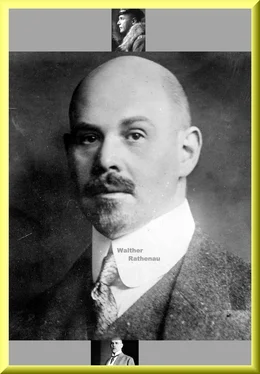

Wie in diesem Dialog, wie in den weiteren Gesprächen zwischen Berthier und der früheren Operettendiva, zwischen dieser und Blanche, zwischen Blanche und ihrem Mann, die tragische Situation durch die einfachen, gleichgültigen Worte hindurchleuchtet, als seien sie untermalt und die Untermalung nicht zuzudecken, wie sie dann allmählich deutlicher wird und zum Ausbruch kommt und schließlich ohne Lösung bleibt, – wie im Leben – das beweist nicht nur Walther Rathenaus dichterische Begabung, sondern mehr noch sein natürliches Talent zur inneren Nachschöpfung alles dessen, was zwischen Menschen in ihren Beziehungen zueinander Kühle oder Wärme, Nachgeben oder Starrheit, Schwäche oder Macht, Aufstieg oder Niedergang bedingt.

In der Tat gehört Rathenau zu der in Deutschland sehr kleinen Gruppe von Schriftstellern, die in Frankreich als „Moralisten“ bezeichnet werden: Weltleute, Philosophen, Staatsmänner, wie La Rochefoucauld, La Bruyère, Vauvenargues, Chamfort, Rivarol, die in die Geheimnisse des menschlichen Herzens und des gesellschaftlichen Lebens mit Geist, mit Feingefühl, mit schöpferischer Phantasie eingedrungen sind und mit blitzblank geschliffenen Sätzen hineinleuchten; meistens unsichere, oder durch äußere Umstände unsicher gewordene Naturen, wie unser deutscher Lichtenberg, die in ihrem Abbild der Welt einen inneren Halt gegen die wirkliche Welt suchen. Aber woher auch immer im einzelnen Fall die Gabe zu solchen Durchleuchtungen des Gesellschaftskörpers stammen mag, im Endergebnis kommt es darauf an, ob die Einblicke, die sie erschließen, brauchbar sind. Und Rathenau hat mit Recht auf diese Gabe unter allen seinen Gaben den größten Wert gelegt. Man könnte aus seinen Werken eine Auswahl von knappen, farbigen Bildern zusammenstellen, die eine Gesamtansicht, ein in sich zusammenhängendes und vor dem inneren Auge überzeugend funktionierendes Modell der ganzen heutigen Welt bieten würden, angefangen von den kleinsten, verborgensten Räderchen im Innern der Einzelseele, und von Rad zu Rad ineinandergreifend bis zu den großen Schwungrädern, Transmissionen, Kraftleitungen des sozialen, geschäftlichen, politischen, wirtschaftlichen, religiösen, nationalen und internationalen Lebens. Zweifellos lebte vor Rathenaus innerem Blick ein solches Modell, das er jeden Augenblick in Gang setzen konnte. In den langen Bitterfelder Jahren hat er es Stück für Stück für seinen Privatgebrauch aufgebaut. Vergraben in dem kleinen, trostlosen Fabrikdorf, wo er um seine materielle Unabhängigkeit kämpfte, suchte er nicht Zerstreuung, sondern Sammlung und inneren Halt, indem er die große geheimnisvolle Welt jenseits seiner Fabrikschornsteine für sein inneres Auge anschaulich und für seine Phantasie begehbar machte. Seine Studien waren Forschungsreisen in ihre verschiedenen Gebiete, um alles als Bild heimzubringen und jede Bewegung als Funktion zu begreifen. Soziologie, Nationalökonomie, Geschichte, Philosophie und Literatur wurden ebenso wie Bilanzen, Geschäftsreisen und Verhandlungen mit Geldgebern oder Konkurrenten dem Zwecke dienstbar gemacht: dem Aufbau und der Formulierung einer – in diesem Falle mit Recht so zu benennenden – Welt- Anschauung .

Zunächst Anschauung, klare Vorstellung seiner engsten Umgebung: des Judentums und der Geschäftswelt. Zwei Aufsätze, die er Harden für die Zukunft gab: „ Höre Israel!“ und „ Physiologie der Geschäfte“ formten beide Vorstellungen so fest und so, für ihn wenigstens, endgültig, dass seine Einfühlung in die übrige Welt von diesem festen Boden nur folgerichtig in die Weite vorzudringen brauchte.

„ Von vornherein will ich bekennen, dass ich Jude bin“ , so lautet der erste Satz, mit dem er in „Höre Israel“ am 6. März 1897 in der „Zukunft“ an die Öffentlichkeit trat Zwei kleine Aufsätze, die er 1895 in der „Zukunft“ über „Elektrochemische Werke“ und über „Industriepapiere“ veröffentlichte, können, da es sich um rein technische Betrachtungen handelte, außer Betracht bleiben. Bitter klingt dieser Satz und schicksalsschwer wie das Eingangsmotiv einer tragischen Symphonie; denn Rathenaus Judentum war sein Untergang. Dann ringt er, in einem Stile, in dem die Selbstzerfleischung nachzittert, nach einem anschaulichen Bild des Judentums. Wer es sehen will, „mag an Berliner Sonntagen mittags um 12 Uhr durch die Tiergartenstraße gehen oder abends in den Vorraum eines Theaters blicken: seltsame Vision! Inmitten deutschen Lebens ein abgesondert fremdartiger Menschenstamm. Glänzend und selbstgefällig staffiert, von heißblütig beweglichem Gebaren. Auf märkischem Sand eine asiatische Horde ... In engem Zusammenhang unter sich, in strenger Abgeschlossenheit nach außen; so leben sie in einem halbfreiwilligen, unsichtbaren Ghetto, kein lebendes Glied des Volkes, sondern ein fremder Organismus in seinem Leibe ...“ „Doch ich weiß“, ruft er dann seinen Glaubensgenossen zu: „Es sind einzelne unter euch, die es schmerzt und beschämt, Fremde und Halbbürger im Lande zu sein, und die sich aus der Ghettoschwüle in deutsche Waldes- und Höhenluft sehnen. Zu ihnen allein spreche ich.“ Kein hohles Pathos war dieser Aufschrei, sondern, wie Rathenaus Leben bewiesen hat, ein Hilferuf aus tiefster Not; denn er, der Jude, stand mit dem Herzen von vornherein auf der Seite seiner Gegner. „ Der Inbegriff der Weltgeschichte , ja der Menschheitsgeschichte“, sagt er in einem Aphorismus, „ ist die Tragödie des arischen Stammes . Ein blondes, wundervolles Volk erwächst im Norden. In überquellender Fruchtbarkeit sendet es Welle auf Welle in die südliche Welt. Jede Wanderung wird zur Eroberung, die Eroberung zur Befruchtung der Kultur und Gesinnung. Aber mit zunehmender Weltbevölkerung quellen die Fluten der dunklen Völker immer näher, der Menschenkreis wird enger. Endlich ein Triumph des Südens: eine orientalische Religion ergreift die Nordländer. Sie wehren sich, indem sie die alte Ethik des Mutes wahren. Zuletzt die höchste Gefahr: Die technische Kultur erringt sich die Welt, mit ihr entsteht die Macht der Furcht, der Klugheit, der Verschlagenheit, verkörpert durch Demokratie und Kapital ...“ „Die Tragödie des arischen Stammes“, nicht die des jüdischen!, so fühlte er – das ist das Besondere an Rathenaus Einstellung zur Judenfrage; und deshalb genügt ihm keine der landläufigen Lösungen: Beseitigung aller Beschränkungen, Übertritt zum Christentum, Zionismus. Mag man den gesellschaftlichen Boykott und das „Staatsbürgertum zweiter Klasse“ beseitigen; das wäre gerecht und für den Gaststaat nützlich, aber nicht genug, um den tragischen Knoten zu lösen. „Was also muss geschehen?“ fragt er in „Höre Israel“. „Ein Ereignis ohne geschichtlichen Vorgang: die bewusste Selbsterziehung einer Rasse zur Anpassung an fremde Anforderungen. Anpassung nicht im Sinne der Mimikry Darwins, welche die Kunst einiger Insekten bedeutet, sich der Farbe ihrer Umgebung anzugewöhnen, sondern eine Anartung in dem Sinne, dass Stammeseigenschaften, gleichviel ob gute oder schlechte, von denen es erwiesen ist, dass sie den Landgenossen verhasst sind, abgelegt und durch geeignetere ersetzt werden ... Das Ziel des Prozesses soll nicht imitierte Germanen, sondern deutschgeartete und erzogene Juden sein.“ Diese Lösung hat er später weiter ausgebaut, als er dazu fortgeschritten war, Rassengegensätzen eine tiefere Bedeutung abzusprechen und nur noch einen Unterschied der Gesinnung anzuerkennen, den Unterschied zwischen Menschen, die aus Furcht, und solchen, die aus Mut handeln. Im Kriege schreibt er einem völkisch gesinnten Freund: „Ich bin der Überzeugung, dass Glaube, Sprache, Geschichte und Kultur hoch über den physiologischen Dingen der Blutmischung schweben und sie ausgleichen.“ (Brief 191.) Und ein paar Monate später an denselben Freund: „Du sagst gelegentlich ‚mein Volk‘ und ‚Dein Volk‘.“ Ich weiß, dass es nur ein verkürzter Ausdruck ist, aber ich möchte ein Wort dazu bemerken. „ Mein Volk“ sind die Deutschen, niemand sonst . Die Juden sind für mich ein deutscher Stamm, wie Sachsen, Bayern oder Wenden ... Für mich entscheidet über die Zugehörigkeit zu Volk und Nation nichts anderes als Herz, Geist, Gesinnung und Seele. In diesem Empfinden stelle ich die Juden etwa zwischen die Sachsen und Schwaben. Sie sind mir weniger nahe als Märker und Holsteiner, sie sind mir vielleicht etwas näher als Schlesier oder Lothringer. Ich rede natürlich nur von deutschen Juden.“ (Brief 208.) „Die bewusste Selbsterziehung zur Anpassung an das Deutschtum“ wurde für die Juden damit zu einer bloßen Sache des Wollens und der Ausdauer. Diese Überzeugung festigte sich in Rathenau von Jahr zu Jahr; sie bot ihm den sichersten Halt gegen das Gespenst der Unsicherheit, das er in sich fühlte. Und in diesem Sinne hat er auch an sich selbst geformt. Seine Schätzung junkerhafter Ideale, seine Bevorzugung altpreußischer Kunstformen, wie er sie durch den Kauf und die Wiederherstellung des Schlösschens Freienwalde betätigte, die eigenartige Kargheit, die er im Stil von 1813 um sich liebte, kurz, sein Preußentum, flossen, wenigstens zum Teil, aus dieser bewussten Anpassung an das Volk, das er mit so leidenschaftlichem Pathos als das seine begehrte. Daher erschienen sie den einen affektiert, den anderen oberflächlich romantisch, weil wenige, und diese nur ganz allmählich, die tiefe Not durchschauten, aus denen sie geboren waren. Vor allem bezweifelten seine Feinde seine Aufrichtigkeit und benutzten das angeblich Fragwürdige seiner deutschen Gesinnung als wirksamstes Mittel der Hetze gegen ihn, bis die völkischen Kreise, deren Ideale er im Grunde teilte, ihn ermordeten. In den zitierten Sätzen des Aufsatzes „Höre Israel“ ist diese tragische Entwicklung vorbereitet.

Читать дальше