* * *

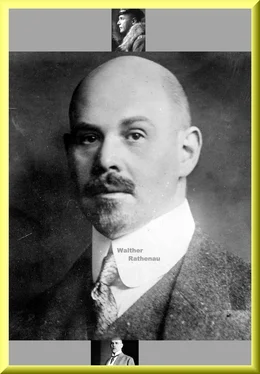

Der Weg des Geistes

Walther Rathenaus Eigenart, die Bewegung seines Innenlebens um zwei nicht aufeinander abgestimmte Achsen, dem Willen zu zweckhaftem Schaffen und dem zu weltferner innerer Vertiefung, von denen bald die eine, bald die andere als die Hauptachse erscheint, bildet sich unter den gegensätzlichen Einflüssen des Elternhauses früh aus. In den doppelten Wirbel wird dann allmählich eine ungeheure Menge von Kenntnissen, Erlebnissen und Erfahrungen hereingezogen, in stetem Fluss gehalten durch die zwei feindlichen Antriebe, zwischen ihnen hin und her geschleudert, wie farbige Glasstückchen in einem Kaleidoskop immer neu zusammengewürfelt, bis schließlich eine unübersehbare, nach undurchschaubaren Gesetzen sich selber instrumentierende Vielstimmigkeit, ein einzigartiges Ballett von Vorstellungen die glänzende Hülle wird, hinter die sich das Schwanken seiner Natur zwischen den in ihr wirkenden zwei entgegengesetzten Grundtrieben zurückzieht. Das ist von innen betrachtet die Geschichte von Rathenaus Jugend.

Von außen gesehen, verliefen seine Jugendjahre sehr gewöhnlich. Auf den verschiedenen Gymnasien, die er besuchte, war er nirgends ein Musterschüler. Nur im Deutschen glänzte er. Der Drill der deutschen Erziehung verletzte seinen Unabhängigkeitsdrang. Unbefriedigende Zensuren verschärften die Spannung zwischen Sohn und Vater. Doch macht er schon mit siebzehn Jahren das Abiturientenexamen. Dann studiert er in Berlin und Straßburg: bei Helmholtz mathematische Physik, bei Hofmann Chemie, bei Dilthey Philosophie. Mit zweiundzwanzig Jahren, 1889, promoviert er mit einer Dissertation über „Die Lichtabsorption der Metalle“. Er wendet sich dem neu entstehenden Industriezweig der Elektrochemie zu, mit der bezeichnenden Begründung, dass dieses der einzige Zweig der Elektrotechnik sei, auf den die Unternehmungen seines Vaters noch nicht die Hand gelegt hätten. Um sich darauf vorzubereiten, studiert er ein Jahr in München Maschinenbau und Chemie und wird dann technischer Beamter der „Aluminium-Industrie A. G.“ in Neuhausen in der Schweiz, wo er ein Verfahren ausarbeitet, um durch Elektrolyse Chlor und Alkalien zu gewinnen. 1893 übernimmt er die Leitung der „Elektrochemischen Werke G. m. b. H.“ in Bitterfeld und bleibt dort sieben Jahre an der Spitze dieses fortwährend mit Schwierigkeiten kämpfenden, wenig ertragreichen Unternehmens, bis es sich geschäftlich durchgesetzt hat. Mit seinem Fortgang aus Bitterfeld sind seine Lehrjahre zu Ende.

Wenn man im Einzelnen die innere Entwicklung Rathenaus während dieser Jugendjahre betrachtet, so sieht man die Tragödie seines Schicksals zwangsläufig herannahen. Wie die Figuren eines Dramas treten nacheinander und nebeneinander die Charaktereigenschaften auf, die den tragischen Knoten schürzen und Rathenau zu einem symbolischen Opfer seiner Zeit machen.

Im Elternhaus schloss er sich, wie bereits gesagt wurde, eng an die Mutter an. Aber auch ihr öffnete er sich nicht ganz. Die Erinnerungen, die Etta Federn-Kohlhaas verzeichnet hat, lassen erkennen, wie er eine gläserne Wand zwischen sich und ihr aufrichtete, eine lächelnde Abwehr der letzten Innigkeit, die für das Kind im Verhältnis zur Mutter immer zugleich eine halbe Unterwerfung ist: sein ursprünglichster Trieb, sein Selbstgefühl, sein Widerwille gegen jede Abhängigkeit hielten ihn zurück. Die Mutter, die eifersüchtig war, empfand das wie eine Kränkung und machte ihm Vorhaltungen. Offenbar auf solche Vorwürfe antwortete er: „Du musst nicht glauben, dass ich gegen Gefühle und Neigungen kämpfe. Aber das Leben unter leidenschaftlichen Menschen – die wir alle von Natur sind – hat mich vor dem Übermaß gewarnt. Das ist ein gutes und schönes Füreinander-Leben, das keinen Enthusiasmus und keine Selbstvernichtung erstrebt, sondern sich in unerschütterlicher und wandelloser Gleichmäßigkeit der Zuneigung und in ruhiger, aber rastloser Tätigkeit erhält und stärkt. Aber den Ausdruck, die äußere Bezeugung, die liebe ich nicht ... Es mag sein, dass ich in meiner Art extrem bin und auf dich, die du es nicht bist, mehr Rücksicht nehmen könnte. Aber da kann ich dir nicht helfen. Es geht mir zu sehr gegen den Strich, und auch dieser Brief wird mir schwer, zumal der Ausdruck für diese Sujets den Gedanken nie recht adäquat ist ...“ Ihn peinigte geradezu die Furcht, dass einer ihn aushorchen, über ihn Macht gewinnen, über ihn als Stärkerer Herr werden könnte. Er reagierte auf jeden leisesten Versuch, ihn gegen seinen Willen auch nur zu beeinflussen, mit fast krankhafter Empfindlichkeit. In seinen „Aphorismen“ findet sich, vielleicht aus der Bitterfelder Zeit, das Wort: „Hüte dich, Mensch, dass sie dich nicht lieben wie ein schönes Tier, nicht aus Liebe, sondern aus Habsucht.“ Samuel Saenger, der ihn gut gekannt hat, sagt: „Bei aller scheinbaren Vertraulichkeit, ja mitten in den Heimlichkeiten eines intimen Gesprächs, war Walther Rathenau immer wie von einem Schleier umhüllt ... er war der Gralshüter seines Innern.“ (Neue Rundschau September 1926, S. 324). Und er selbst schreibt einmal: „Vor Jahren war ich geneigt, mein Herz zu verschenken. Ein Wort der Güte schloss mich auf. Obwohl Jude, bin ich nicht misstrauisch, sondern glaube gern. Als ich merkte, dass man mich als Mittel zum Zweck wollte, war ich zerschlagen, entehrt, entwürdigt, verraten. Ich hätte gern aus freiem Herzen geholfen, aber als missbrauchtes, für dumm genommenes, verachtetes Werkzeug? Als betrogener Betrüger? Die verletzte Eitelkeit heilt sehr schwer: es dauerte eine Zeit, bis ich mich fand.“

Er fand sich, indem er schon sehr früh in jedem Verhältnis zu anderen, schon in dem zu seiner Mutter, die Führung übernahm, selber der Überlegene, Hilfreiche, Tonangebende wurde. So wahrte er seine Unabhängigkeit. Er belehrt und beschützt seinen jüngeren Bruder Erich. Sehr charakteristisch für ihn und ein Zeugnis davon, wie früh schon selbst äußerliche Züge, in denen diese Neigung sich ausprägte, bei ihm fest wurden, ist eine Photographie der beiden Brüder aus ihrer Knabenzeit; Walther legt dem Jüngeren von oben herab den Arm beschützend auf die Schulter, eine Geste, die ihm im vertrauten Gespräch mit Freunden immer natürlich blieb. Er spielte selbst bloßen Bekannten gegenüber bis an sein Lebensende, oft nicht ohne Anstoß zu erregen, gern den „großen Bruder“.

Die Waffe, die ihm die Überlegenheit sicherte, war sein Verstand, ein von Rasse und Haus aus ungewöhnlicher und dann noch persönlich mit eisernem Fleiß erweiterter, trainierter, geschmeidig und glänzend gemachter, von Phantasie beflügelter Geist, der mit tausend Armen zur Abwehr um sich griff, wie ein indischer Gott, Willige und Widerstrebende umschlang und fesselte. Über den Ursprung hohen Verstandes dachte er geringschätzig, brandmarkte ihn als ein Erzeugnis der Furcht. Furcht und Mut „die mutvoll oder furchthaft gefärbte Willensstrebung, die Neigung zum Angriff, zum Hervorbrechen, und die Neigung zur Abwehr, zur Flucht“ sind, so sagt er, „ die gewaltige Gegensätzlichkeit, welche die gesamte Schöpfung durchquert ... die gegensätzlichen Urelemente der menschlichen Seelenstimmung; unbeeinflusst vom Erlebnis, unabhängig vom Denken und Wollen, von Glauben und Wissen. Die Stimmungen (die eine oder die andere dieser Stimmungen) beherrschen von der Geburt bis zum Tode das Leben der Menschen, Völker und Rassen ... Mut kommt aus Stärke, Furcht aus Schwäche. Die Wehr der Starken ist Kraft und Zuversicht, die Wehr der Schwachen ist Furcht und Flucht ... Blick und Sorge ins Künftige gewandt, wird (der Furchtmensch) sich seiner Verstandeskräfte bewusst, die das Dunkel zerteilen. Er sinnt und sorgt, strebt und begehrt, forscht und grübelt. So schmiedet er sich zu der Wehr der Furcht die neue Waffe des Verstandes ...“ („Von Schwachheit, Furcht und Zweck“, S. 13 ff.)

Читать дальше