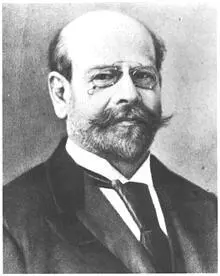

Dieser harte, visionäre, oft in Gelddingen kleinliche Hausvater war noch dazu auf der Höhe seiner Schaffenskraft zehn Jahre ohne regelmäßige Beschäftigung, meistens verstimmt, grüblerisch, friedlos, innerlich zerwühlt vom Drang nach neuer Betätigung, ohne Aussicht auf Verwirklichung seines Wunsches. Anfang der siebziger Jahre hatte er seine Maschinenbauanstalt in der Chausseestraße verkauft und sich bald nach der Krisis von 1873 auch von ihrer Leitung zurückgezogen. „Zu jung für den Beruf eines Rentners“, warf er sich auf das Studium der Technik in allen ihren Zweigen. Zu Studienzwecken besuchte er die rasch aufeinanderfolgenden großen Ausstellungen, die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die Anfänge der Weltwirtschaft begleiteten: Wien 1873, Philadelphia 1876, Paris 1878, wo er das erste Bogenlicht kennenlernte, 1881 wieder Paris, wo in der Elektrizitätsausstellung zum ersten Male von Edison das Glühlicht gezeigt wurde. Die Elektrotechnik hatte den Maschineningenieur Rathenau bis dahin wenig angezogen. Aber das neue Glühlicht wirkte auf ihn wie eine Offenbarung: „Rathenau erkannte“, sagt Riedler, „dass dem Glühlicht die Zukunft gehöre, dass es nicht nur die Lampe des Luxus sei, sondern auch der Kleinbeleuchtung, selbst für Dachkammern und Stallungen, während das Bogenlicht keins von beiden sein kann.“ In einem Anfall des ihm eigentümlichen visionären Optimismus erwarb er noch auf der Ausstellung die europäischen Patente von Edison. Und da er selbst nicht genügend Mittel hatte, lieh er sie sich von einigen befreundeten deutschen Firmen und gründete mit dem geliehenen Gelde gleich nach seiner Rückkehr in Berlin eine Versuchsgesellschaft. Schon 1882 konnte er auf der Elektrotechnischen Ausstellung in München eine Glühlichtanlage zeigen, die Aufsehen erregte. Der Intendant von Perfall übertrug ihm noch während der Ausstellung die Beleuchtung des Königlichen Residenztheaters; allerdings, wie Riedler erzählt, auf der gemütlichen Grundlage: „Machen Sie die Sache auf Ihre Gefahr; wenn sie gut geht, behalte ich sie, sonst ist es Ihr Pech.“ Schließlich wurde im April 1883 in Berlin mit fünf Millionen Mark Kapital unter Emil Rathenaus Leitung die „Deutsche Edison-Gesellschaft für angewandte Elektrizität“ gegründet, die Stammgesellschaft der späteren A. E. G.

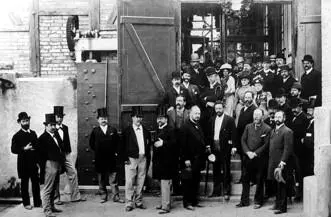

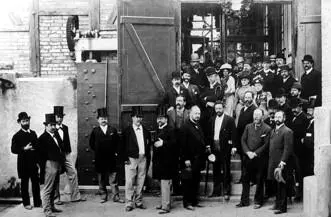

Emil Rathenau, 6. von links, am 12. September 1891 beim Besuch des ersten

Drehstromkraftwerks in Lauffen am Neckar

Walther war, als der Vater die Edison-Patente erwarb und seine neue Laufbahn begann, vierzehn Jahre alt. Die Wirkung auf das Verhältnis zwischen Vater und Sohn war tief und wurde für die Zukunft des Sohnes und seine spätere Weltanschauung entscheidend. Die zunächst für das Kind fühlbare Folge war, dass der Vater von dem neuen Beruf aufgezehrt, der Familie entzogen wurde. „Mehr als ein Jahrzehnt hindurch reichte die Arbeitszeit Rathenaus und seiner Mitarbeiter“, sagt Riedler, „von früh morgens bis spät in die Nacht mit einer halbstündigen Unterbrechung für das Mittagbrot. Bei Tisch wurden die geschäftlichen Angelegenheiten weiter besprochen, abends Betriebe besichtigt; über Nacht wurde Arbeit mit nach Haus genommen und auch Sonntags gearbeitet, denn am Sonntag ist man ungestört ... Rathenau hat sich jahrzehntelang kaum einen freien Nachmittag gegönnt; seine Erholung lag eigentlich nur im Wechsel der Arbeit, Erholung und Zeitvertreib im gewöhnlichen Sinne waren ihm fremd, und nur dem Zwange gehorchend unterbrach er die Arbeit. Er konnte wie Napoleon von sich sagen: „Ich bin geboren und gebaut für die Arbeit, ich kenne keine Grenze für die Arbeit.“ Der Erfolg war allerdings für die ganze deutsche Wirtschaft umwälzend. Bald wurde Emil Rathenau als Leiter des neuen Unternehmens einer der führenden Wirtschaftsorganisatoren, ein Schöpfer neuer Wirtschaftsformen, ein Bahnbrecher des Hochkapitalismus. Die Gabe, die ihn dazu befähigte, hat Riedler völlig einleuchtend definiert: Nur das Einfache konnte Rathenau begreifen, darum wandte er sich nur Dingen und Verhältnissen zu, die klar und einfach waren oder die er einfach gestalten konnte. Er konnte aus verwickelten Beziehungen das Wesentliche, überzeugend Einfache, herausholen, wo andere es nicht sehen konnten ... Er ist nie Angelegenheiten nahegetreten, die er nicht einfach gestalten konnte ... Das ist eine große, fruchtbringende Gabe. Denn das Einfache liegt nie in der Sache selbst, die hat immer zahlreiche Gestaltungen und Beziehungen voll innerer Widersprüche; das Wesentliche ist der Geist, der den Kern der Sache herausschält.“

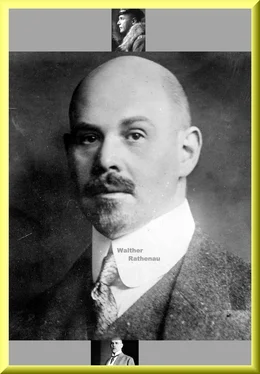

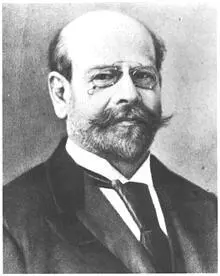

Emil Rathenau

Emil Rathenau hat die Massenproduktion in einem der wichtigsten modernen Industriezweige, der Elektrizitätswirtschaft, möglich gemacht, indem er Herstellung und Vertrieb von Grund auf rationell organisierte, er hat der Zusammenarbeit zwischen Banken und Industrie neue Wege gewiesen, indem er als Erster die gemeinsame Beteiligung vieler Großbanken an dem Unternehmen der A. E. G., das er begründet und aufgebaut hatte, durchsetzte und dadurch das Musterbeispiel gab, wie große Kapitalmassen auch für andere rasch wachsende Industriezweige mobil gemacht werden könnten; und er hat schließlich durch die planmäßige Verschmelzung mit anderen Elektrizitätsunternehmungen, durch die Hereinnahme fremder, aber verwandter Industriezweige, durch die Vereinigung vieler Unternehmungen zu einem Wirtschaftsganzen in seiner Hand, und durch Interessengemeinschaften mit großen ausländischen Gesellschaften wie der „General Electric Company“ in Amerika, dem Horizontaltrust die Bahn gebrochen. Die billige und dauerhafte Glühbirne als Massenartikel, das städtische Kraftwerk als neues Herz der Stadt, die Ausbreitung des elektrischen Stromes als Kraft und Licht über das platte Land, die wirtschaftliche Ausnutzung der Wasserkräfte zur Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, die Einführung des elektrischen, an Stelle des Dampfbetriebes, in die Industrie und den Verkehr, diese heute selbstverständlich scheinenden Grundlagen der neuen Großwirtschaft, sind ihm mehr als irgendeinem anderen zu danken: das heißt der einzigartigen Vereinigung höchster technischer und kaufmännischer Begabung in seiner Person. Walther Rathenau hat das umwälzend Neue seiner Tätigkeit dahin zusammengefasst: „Bei der Schaffung der angewandten Elektrotechnik handelte es sich um die Entstehung eines neuen Wirtschafts gebietes und um eine Umgestaltung eines großen Teils aller modernen Lebensverhältnisse, die nicht vom Konsumenten ausging, sondern vom Produzenten organisiert und gewissermaßen aufgezwungen werden musste .

Die Länder, die die Entwicklung den Konsumenten überließen, konnten ein solches Wirtschaftsgebilde nur unvollkommen und aus zweiter Hand erhalten. Die Elektrizität in ihrer heutigen Zentralisation dagegen entstand eigentlich in Deutschland, einem weder kapitalistisch noch geographisch hierzu besonders prädisponierten Lande, während in Amerika die elektrische Industrie zwar infolge des enormen Konsums einen lebhaften Aufschwung nahm, aber doch immerhin bis in die jüngere Zeit die Form der älteren Industrien, wenn auch in größten Dimensionen, beibehalten hat.“ (Brief 29.)

Unter den Männern vergleichbaren Formats, die bei der Entstehung der modernen Großwirtschaft führend hervortraten, erscheint Werner Siemens größer als Gelehrter, Edison bahnbrechender und unermüdlicher als Erfinder, Ford konsequenter als Organisator von Maschinen und Arbeitskräften; aber Emil Rathenau bleibt, mindestens für die deutsche und europäische neue Wirtschaft, die am meisten typische Persönlichkeit, weil die beiden Grundtendenzen, die sie von jeder früheren Wirtschaft unterscheiden, die sofortige Nutzbarmachung jeder technischen Neuerung für den Massenverbrauch und die sofortige Heranziehung jeder neuen Kapitalquelle für die Vergrößerung der Produktion in ihm am einheitlichsten und zielbewusstesten hervortreten.

Читать дальше