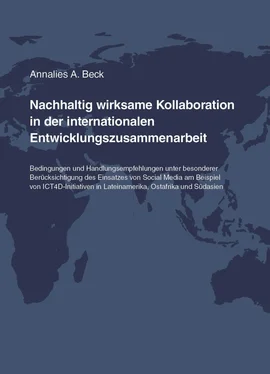

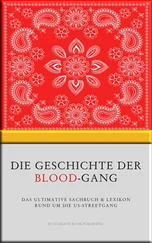

Abbildung 4: Wandlung strategischer Konzepte der EZ

(eigene Darstellung in Anlehnung an Jahn, 2012: 33)

Dem entspricht auch Stockmanns (2016: 614) Definition: „Eine nachhaltige Entwicklung besteht [...] in der Summe aller Strategien und Maßnahmen, die die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung eines Landes fördern, um die Lebensbedingungen der dort lebenden Menschen zu verbessern.“

Es erscheint sinnvoll, zunächst mit einem Fokus auf die Meilensteine der Entwicklungsgeschichte in den letzten drei Jahrzehnten herzuleiten, wie es zur Verwendung des Begriffs der „nachhaltigen Entwicklung“ (Nuscheler, 2008; Jahn, 2012; Klingebiel, 2013; Heuser/Abdelalem, 2018; Wagner, 2016; Debiel, 2018) kam. Stockmann (2016: 445) erläutert dies wie folgt: „Nachdem die Grenzen des Wachstums den progressiven Fortschrittsglauben erschüttert hatten, gewann das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung zunehmend an Bedeutung.“ Abb. 4 zeigt, wie sich die Konzepte gewandelt bzw. gegenseitig abgelöst haben.

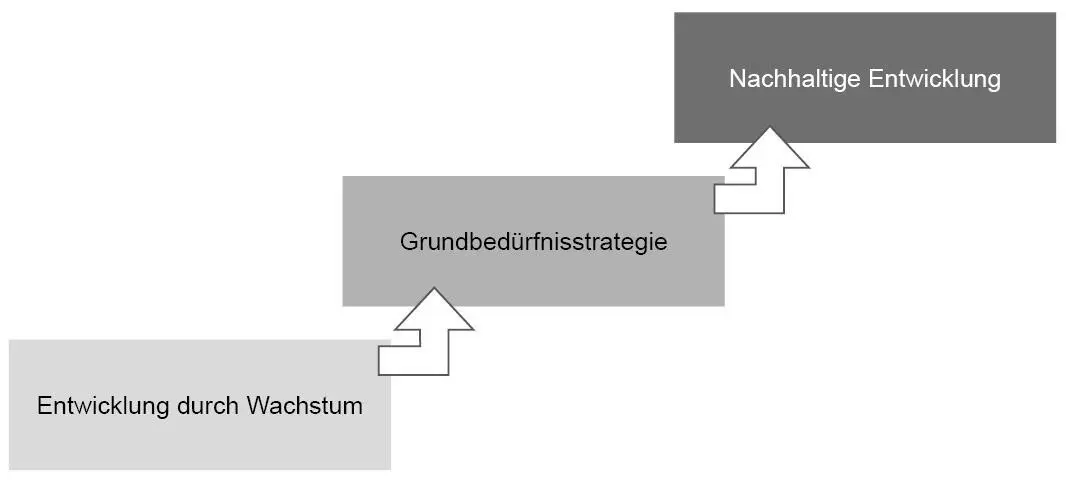

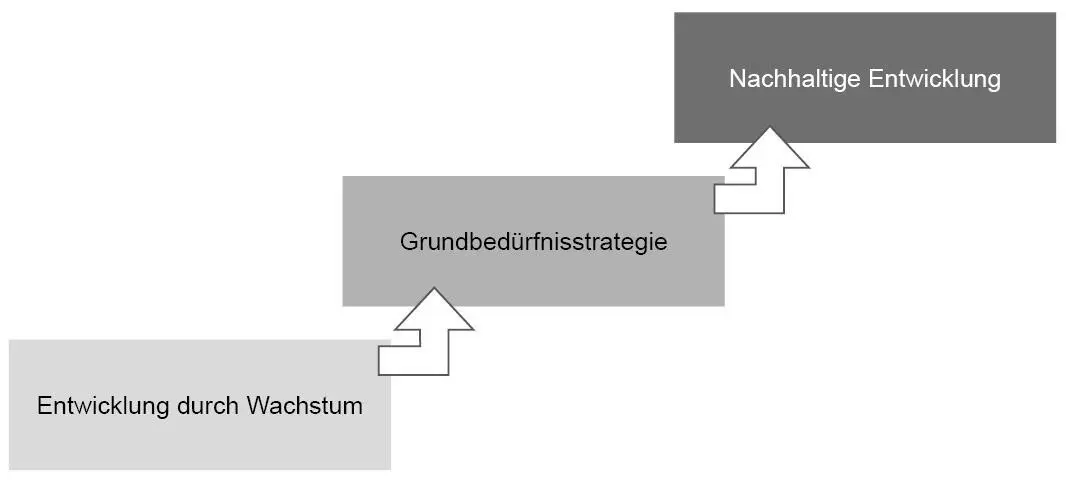

Erwähnt wurde der Begriff der nachhaltigen Entwicklung erstmals 1987 im Brundtland-Bericht (vgl. WCED, 1987). Es folgte (s. Abb. 5) 1992 die UN-Konferenz in Rio de Janeiro, auf der u. a. die Agenda 21 verabschiedet wurde:

„Nach der Agenda 21 sind es in erster Linie die Regierungen der einzelnen Staaten, die auf nationaler Ebene die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung planen müssen in Form von Strategien, nationalen Umweltplänen und nationalen Umweltaktionsplänen. Dabei sind auch regierungsunabhängige Organisationen und andere Institutionen zu beteiligen.“ (Lexikon der Nachhaltigkeit, 2015)

Einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung stellten die 2000 auf der UN-Generalversammlung beschlossenen MDG dar (vgl. Kap. 2.1.1.1).

„The MDGs were a pledge to uphold the principles of human dignity, equality and equity, and free the world from extreme poverty. The MDGs, with eight goals and a set of measurable time- bound targets, established a blueprint for tackling the most pressing development challenges of our time [...] The MDGs have made a profound difference in people’s lives. Global poverty has been halved five years ahead of the 2015 timeframe [...] The concerted efforts of national governments, the international community, civil society and the private sector have helped expand hope and opportunity for people around the world. But more needs to be done to accelerate progress.“ (UN, 2014: 3)

2015 wurde deutlich, dass die ambitionierten MDG nur zum Teil erreicht wurden (vgl. Radermacher, 2015: 77; Stockmann, 2016: 459). Daraufhin wurde im Rahmen der UN-Vollversammlung am 25.09.2015 in New York die „2030 Agenda für Sustainable Development“ mit neuen bzw. die MDG ersetzenden Zielen (vgl. Radermacher, 2015: 89), die SDG, verabschiedet:

“This ambitious and universal agenda{30} will reinforce the international community’s commitment to poverty eradication and sustainable development, and will seek to integrate in a coherent and balanced manner the social, economic and environmental dimensions of sustainable development.“ (European Report on Development, 2015: 46)

Betrachtet man die EZ trotz aller genannten Bemühungen und formulierten Ziele als ein „von Machtasymmetrien und Ungleichheiten geprägtes Feld“ (Nguyen, 2016: 72), können sich „politische Debatten, Kompromisse, vorhandene Machtstrukturen und sich rasch verändernde Rahmenbedingungen“ durchaus hinderlich auf eine nachhaltige Entwicklung auswirken. Inwiefern die EZ die Entwicklung in bestimmten Ländern positiv beeinflusst wird immer wieder diskutiert (vgl. Moyo, 2011; vgl. Rist, 2008; vgl. Wohlgemuth/Carlsson, 2000). Das sog. „Mikro-Makro-Paradoxon“ (Mosley, 1986) impliziert, „dass es zwar viele wirksame Projekte und Programme gibt, die sich jedoch nicht zu gesamtwirtschaftlichen Effekten verdichten, sodass auf der Makroebene – mit ökonomischen aggregierten Makrodatenanalysen – keine robusten Effekte nachweisbar sind“ (Stockmann, 2016: 577). Klingebiel (2013: 58f) teilt diese Meinung: „Wenn es tatsächlich all die positiven EZ-Wirkungen gäbe, mu¨ssten sich auch auf Länder- oder Sektorebene entsprechende empirische Belege finden; dies ist häufig nicht der Fall.“ Moyo (2011: 81f) bedauert die fehlende langfristige Perspektive zahlreicher Entwicklungsmaßnahmen: „Eine kurzfristig effektive Intervention bewirkt oft genug keine nachhaltigen Langzeitverbesserungen.“

Abbildung 5: Meilensteine auf dem Weg zu einer nachhaltig wirksamen EZ

(eigene Darstellung)

Die Tatsache, dass sich anhand von makroökonomischen Analysen nicht nachweisen lässt, „ob die beobachteten Effekte wirklich auf die EZ zurückzuführen sind und warum [...], spricht für die Durchführung von Projekt-, Programm- und Sektorevaluationen“ (Stockmann, 2016: 578). Dies führte in den letzten Jahren zu einem regelrechten „Boom an Evaluationen“ (ders., 2016: 612). Dabei wird es als problematisch wahrgenommen, dass finanzielle Mittel bei EZ-Projekten eher in die Gestaltung der Leistung fließen als in die Verwaltung, was die Evaluation miteinschließt (vgl. ders., 2016: 551). Stockmann (2016: 564) macht darauf aufmerksam, Evaluationsberichte mit Vorsicht zu beurteilen: „Unsystematisch aneinandergereihte Defizitschilderungen mögen zu anregenden Diskussionen führen, taugen jedoch nicht als empirische Basis, um die (Un)Wirksamkeit der EZ oder wenigstens von Programmen [...] zu belegen.“ Seiner (ders., 2013: 541) Meinung nach „weist die Evaluation in der EZ eine Reihe von Defiziten auf, die ihren potenziellen Nutzen einschränkt“. Dementsprechend weist ders. (vgl. 2016: 596) darauf hin, dass die Durchführung einer Evaluation keinesfalls zum Selbstzweck werden darf. Somit muss eben gar nicht „jedes Projekt oder Programm [...] einer Wirkungsanalyse unterzogen werden“; vielmehr sollte das „zu erwartende Lernpotenzial“ (ebd.) das Hauptargument sein. Nuscheler (2008: 11) meint hierzu:

„Es ist schwierig, die Wirksamkeit der EZ zu messen, weil sie mit einem viel‐dimensionalen Zielsystem operiert [...] Es liegt also weder an dem aus langer Erfahrung gespeisten Wissen, wo die Probleme liegen und was EZ leisten soll, noch am Mangel an Daten, dass die umfangreiche und aufwendige Evaluationspraxis, die schon große Archive füllt, die Zweifel an der Wirksamkeit der EZ nicht beseitigen konnte. Es besteht kein Mangel an Evaluierung, sondern ein Mangel an Transparenz.“

Stockmann (2013: 544) stellt fest, dass Evaluationsberichte „häufig nur von den Projekt- und Programmbeteiligten“ zur Kenntnis genommen werden, was „darüber hinaus gehende[n] Lernprozesse“ (ebd.) verhindert.

„Dabei zeigt sich kein Unterschied zwischen staatlichen und nicht-staatlichen, großen oder kleinen EZ-Organisationen; um die inter-institutionellen Lernprozesse ist es nicht weitaus schlechter bestellt, da die meisten Organisationen ihre Evaluationsberichte der Öffentlichkeit vorenthalten und damit einer Nutzung sowie Relevanz- und Qualitätsprüfung entziehen.“ (ebd.)

Ehlers & Wolff (2008: 695) geben zu denken, dass „Lernen im EZ-Sektor als Lernen einzelner Organisationen wie als Sektorlernen [...] offensichtlich ein komplizierter, nuancenreicher Prozess [ist], der kaum selbstverständlich erkennbaren und ohne weiteres konsensfähigen Zielen folgen dürfte“. Trotz des vorhandenen Diskussionspotenzials zu Ergebnisüberprüfungen der EZ sind Wirkungsevaluationen auch in der Wissenschaft bisher kaum auffindbar (vgl. Stockmann, 2016: 585).

Читать дальше