Auch wenn sich die Motive für EZ inzwischen verändert haben (vgl. Nuscheler, 2006: 26ff; Sangmeister/Schönstedt, 2010: 27ff; Ihne/Wilhelm, 2006: 6ff), kann es der internationalen EZ als oberstes Ziel weiterhin zugeschrieben werden, „Länder in ihren Bemühungen um soziale und wirtschaftliche Fortschritte zu unterstützen“ (Klingebiel, 2013: 5) und sich vor allem für die Armutsbekämpfung einzusetzen (vgl. ders., 2013: 15).

Die Akteure der EZ betreffend wird grundsätzlich bzgl. der Art der Zusammenarbeit bzw. der Partner unterschieden (vgl. ders., 2013: 24; vgl. Nuscheler, 2006: 508 ff.; Klingebiel, 2013: 24): Geht es bspw. im Rahmen der staatlichen EZ um die „direkte Kooperation mit dem Partnerland“ (Ihne/Wilhelm, 2013: 19){21}, handelt es sich um eine bilaterale Zusammenarbeit. Multilaterale Zusammenarbeit umfasst hingegen die „EZ mit internationalen Organisationen und Institutionen“ (dies., 2013: 23). Klingebiel (vgl. 2013: 23) weist darauf hin, dass neben staatlichen EZ-Gebern auch eine Vielzahl nichtstaatlicher bzw. privater Geber und Stiftungen existiert. Im Rahmen dieser Studie rücken vor allem die Entwicklungsmaßnahmen dieser nichtstaatlichen Organisationen in den Fokus. Arten und Formen der oftmals komplexen Durchführung internationaler EZ können in Abhängigkeit von der jeweiligen Situation des Partnerlandes stark differieren. Um zumindest partiell ein tiefergehendes Verständnis zu generieren, dienen in dieser Studie im Sinne einer bewussten Mikroperspektive ausgewählte Entwicklungsmaßnahmen (auch Entwicklungsprojekte, Entwicklungshilfeprojekte) als Beispiel für die Umsetzung internationaler EZ. Dies setzt eine definitorische Einordnung des Begriffs Entwicklungsmaßnahme, die im nächsten Abschnitt erfolgt, voraus.

2.1.1.2 Entwicklungsmaßnahmen der internationalen Entwicklungs-zusammenarbeit

Zur Beschreibung der Handlungsfelder und Aktivitäten der internationalen EZ finden sich in Literatur und Praxis unterschiedliche Kriterien und Klassifizierungen{22}. Im Rahmen dieser Studie sind vor allem sektorbezogene Kategorisierungen von Entwicklungsmaßnahmen von Interesse, die implizieren, dass Entwicklungsmaßnahmen darauf abzielen, die Lebensumstände der Bevölkerung in entwicklungsschwachen Regionen im Bereich bzw. Sektor{23} der ländlichen Entwicklung, nachhaltigen Infrastruktur, Sicherheit/ Wiederaufbau/ Frieden, sozialen Entwicklung, Umwelt und Klima, Wirtschaft bzw. Beschäftigung sowie Staat und Demokratie zu verbessern (vgl. GIZ, 2020). Grundsätzlich werden in dieser Studie unter Entwicklungsmaßnahmen der internationalen EZ sowohl einzelne Entwicklungsprojekte als auch die projektbezogene Arbeit von Organisationen{24} gefasst, die als Entwicklungsinitiativen{25} im Sinne der EZ-Ziele agieren. Blickt man auf die Organisationsstrukturen und Organigramme von Entwicklungsvorhaben, wird deutlich, dass diese sich sowohl sektor- als auch landesübergreifend ähneln (vgl. Wardenbach, 2013: 395). Im Gegensatz zu Nothilfe-Initiativen geht es bei Entwicklungsprojekten vielmehr um die langfristige Unterstützung bedürftiger Regionen (vgl. ebd.). Dennoch werden Projektbudget und -dauer zuvor festgelegt (vgl. European Commission, 2004: 8). Dazu erläutert Kühl (1998: 53):

„Bei einem Entwicklungshilfeprojekt handelt es sich um ein geschlossenes, technisch, zeitlich und wirtschaftlich klar abgrenzbares Vorhaben [...] Zugrunde liegt der Projektkonzeption die Vorstellung, daß über diese Organisationsform ein bestimmtes Ziel effizient, schnell und kontrollierbar erreicht werden kann.“

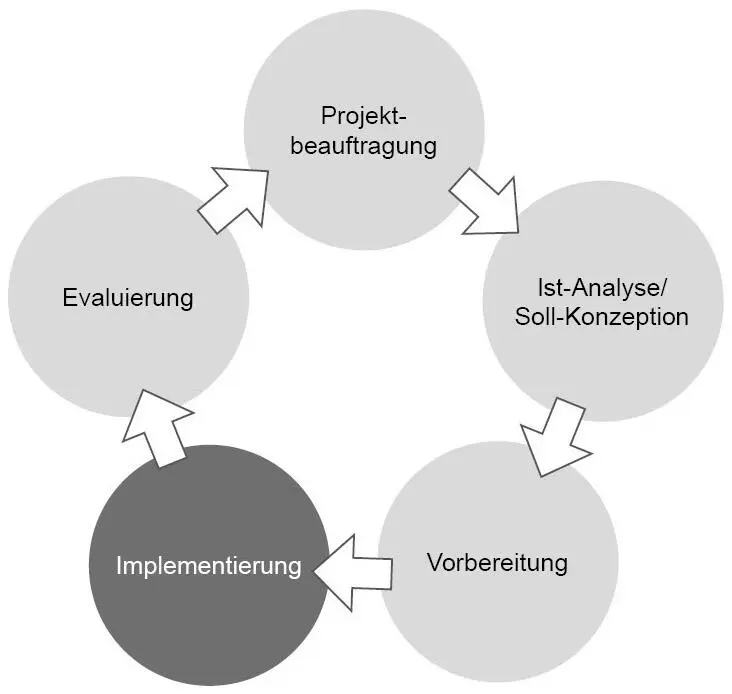

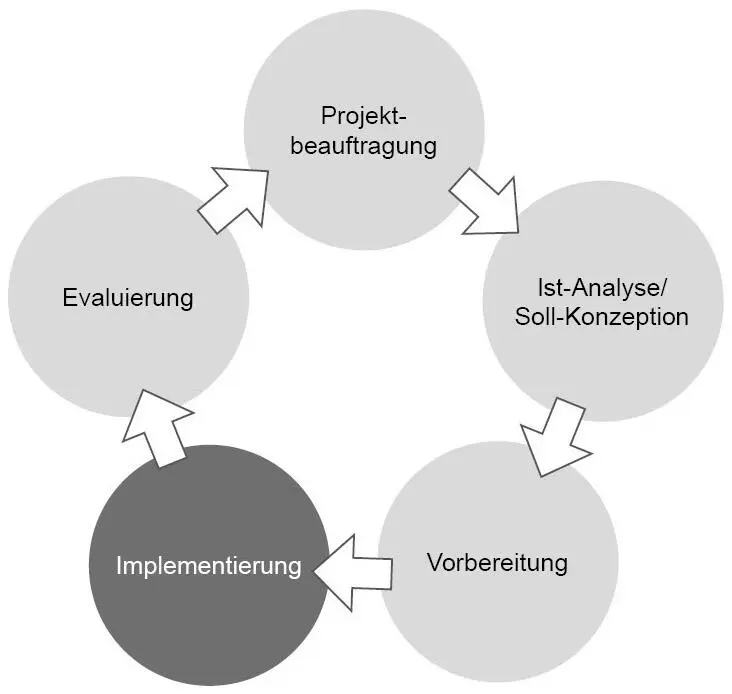

Bei einer solchen Entwicklungsmaßnahme können grundsätzlich drei Projektphasen, nämlich Planung, Durchführung und Abschluss, unterschieden werden{26} (vgl. Bialluch/Görgen, 2013: 523; Huber-Grabenwarter, 2014: 12). Diese drei Phasen finden sich auch in der Literatur zu klassischen Projektmanagementansätzen wieder, wobei hierbei zumeist fünf Phasen beschrieben werden (vgl. Department for Business, Innovation & Skills, 2007; vgl. Millner/Majer, 2013: 343; vgl. Drews et al., 2014: 25ff).

Abbildung 3: Typischer Ablauf eines Entwicklungsprojekts in fünf Phasen

(eigene Darstellung in Anlehnung an European Commission, 2004: 16; Millner/Majer, 2013: 343)

In diesem Sinne veröffentlicht die European Commission 2004 (S. 16) den „Cycle of Operations“ (s. hierzu auch Abb. 3). Des Weiteren äußern sich Stockmann (vgl. 2002), Campilan (vgl. 2003), Befani et al. (vgl. 2014), Hollow (vgl. 2010) und Rogers (vgl. 2012) und zu ihrem jeweiligen Begriffsverständnis von Planung, Implementierung und Evaluation von Entwicklungsprojekten/ -initiativen im Rahmen der internationalen EZ. Somit gilt es in Bezug auf die in erster Linie seitens NGOs und NPOs initiierten Entwicklungsmaßnahmen{27} bzw. im Kontext der projektbezogenen internationalen EZ, klassischen Projektmanagementansätzen folgend, die jeweils sektorabhängigen Aufgaben strukturiert und zielorientiert zu bearbeiten. In dieser Studie liegt der Fokus auf einer näheren Betrachtung der Implementierungs- bzw. Umsetzungsphase solcher Entwicklungsprojekte.

Internationale EZ zielt darauf ab, nachhaltig wirksame Entwicklung sowie entsprechende Transformationsprozesse voranzutreiben und zu unterstützen (vgl. Schwaab/Seibold, 2014: 157f). Dabei erscheint es notwendig, eine Abgrenzung zu der im Rahmen der EZ praktizierten Organisationsberatung (vgl. Reineke, 1995; vgl. v. Ameln, 2006) vorzunehmen: Die Stärkung von Kapazitäten in Partnerländern (engl. capacity building) (vgl. u. a. Tayyar, 2013) definieren Carneiro et al. (2015: 12) wie folgt: „The improvement of the ability of people, organisations, institutions and society to manage their affairs successfully.“ Wardenbach (2013: 395) erklärt in diesem Zusammenhang die Beratungsintention: „Einheimische NGO[s] sollen in die Lage versetzt werden, die von ihnen geplanten Hilfsprojekte völlig eigenständig durchzuführen und langfristig aus lokalen Einkommensquellen [...] auch eigenständig zu finanzieren.“

Entsprechend der Ziele internationaler EZ stellt sich die Frage, wie „Veränderungsprozesse“ (Huber-Grabenwarter, 2014: 12) in entwicklungsschwachen Ländern{28} herbeigeführt und umgesetzt werden können. Stockmann (2016: 578f) weist in diesem Zusammenhang auch auf ein übergeordnetes Ziel hin: „Die Mehrheit der EZ-Projekte ist nicht auf die Steigerung des Wirtschaftswachstums ausgerichtet [...], sondern auf die Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen.“ Die Umsetzung von Entwicklungsmaßnahmen in verschiedenen Sektoren soll genau diesen Zweck erfüllen. Dazu erläutert Koch (2012b: 2): „Entwicklungsprojekte können als Kooperationssysteme gesehen werden, in denen mehrere Partner aus verschiedenen Ländern (und Kulturen) zusammenarbeiten, um bestimmte Ziele und Wirkungen zu erreichen“. Welche Wirkungen gemeint sind und inwiefern diese als nachhaltig angesehen werden können, wird im nächsten Teilkapitel erläutert.

2.1.2 Nachhaltige Wirksamkeit von Entwicklungsprojekten

Ohne einen umfassenden entwicklungspolitischen Diskurs{29} eröffnen zu wollen, liegt es im Rahmen der Untersuchung von Entwicklungsmaßnahmen nahe, die Frage nach deren Wirksamkeit zu stellen. Es gilt ein gemeinsames Verständnis von Nachhaltigkeit im Kontext der internationalen EZ zu schaffen und zu klären, welche Implikationen mit dem Nachhaltigkeitsbegriff verbunden sind.

Grundsätzlich stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien Aktivitäten im Rahmen der internationalen EZ als nachhaltig zu bewerten sind. Ausgehend von der Tatsache, dass dem Nachhaltigkeitsbegriff grundsätzlich ein „interdisziplinärer Charakter“ (Eckardt, 2011) zugeschrieben wird, gilt es, sich auf eine Deutung zu beziehen, die im Kontext der internationalen EZ angebracht ist. Holtz (2000: 54) liefert hierfür eine besonders passende Bezugsgrundlage: „Nachhaltig [...] ist die EZ, [...] wenn ihre positiven Wirkungen nach Beendigung der Unterstützung von außen fortbestehen und wenn die EZ Hilfe zu einer [...] Selbsthilfe leistet, die zu dauerhaften Erfolgen führt.“ Ihne & Wilhelm (2013: 7) definieren nachhaltige Entwicklung als eine „auf Dauer tragfähige, menschenwürdige, sozial- und umweltverträgliche Entwicklung“.

Читать дальше