Als Untersuchungsgegenstand dienen ICT4D-Initiativen, die als Beispiel für Entwicklungsmaßnahmen der internationalen EZ fungieren. Die zu untersuchenden Projekte{15} befinden sich in den entwicklungsschwachen Regionen Lateinamerikas, Ostafrikas und Südasiens. Die Forschungsquellen stellen vor allem leitfadengestützte Interviews mit ICT4D-Projektmitgliedern unterschiedlicher Hierarchielevels dar.

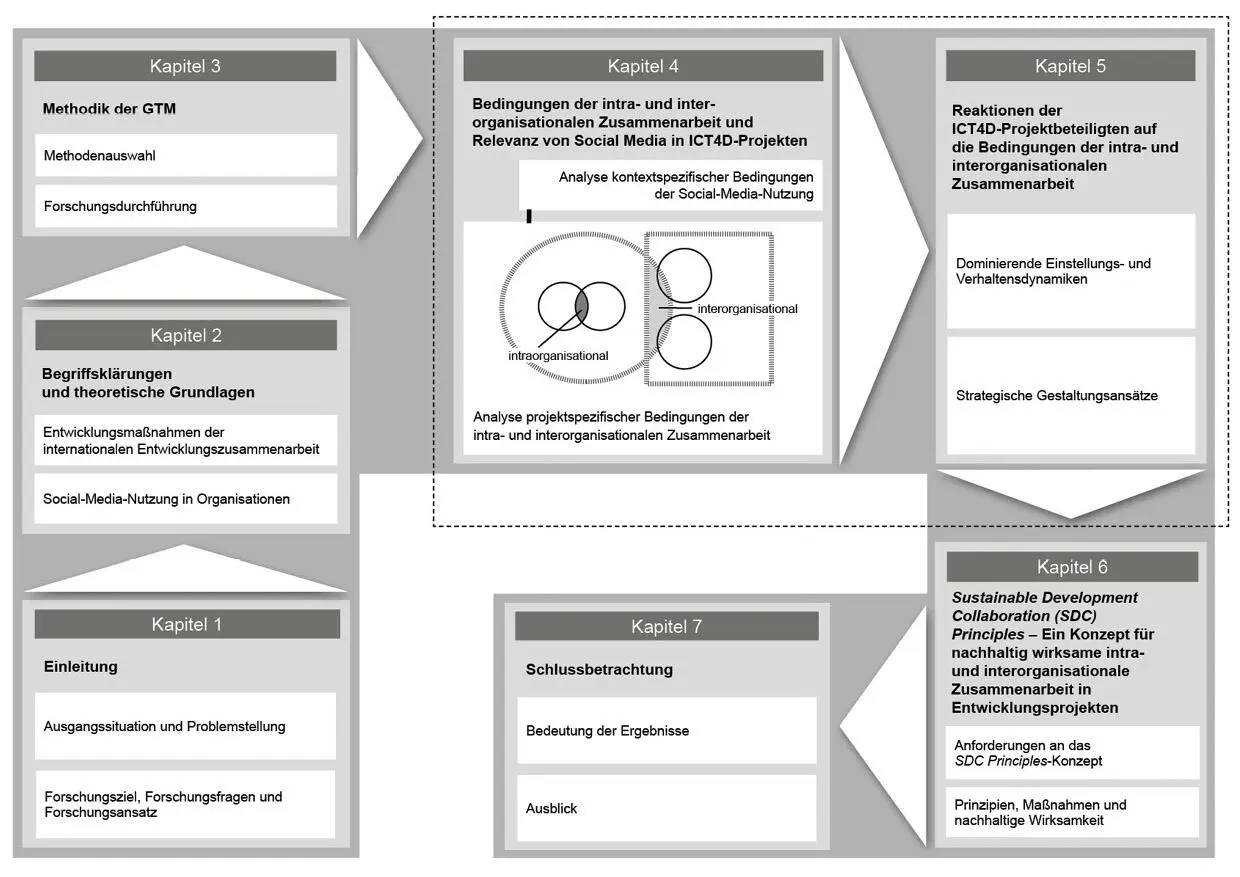

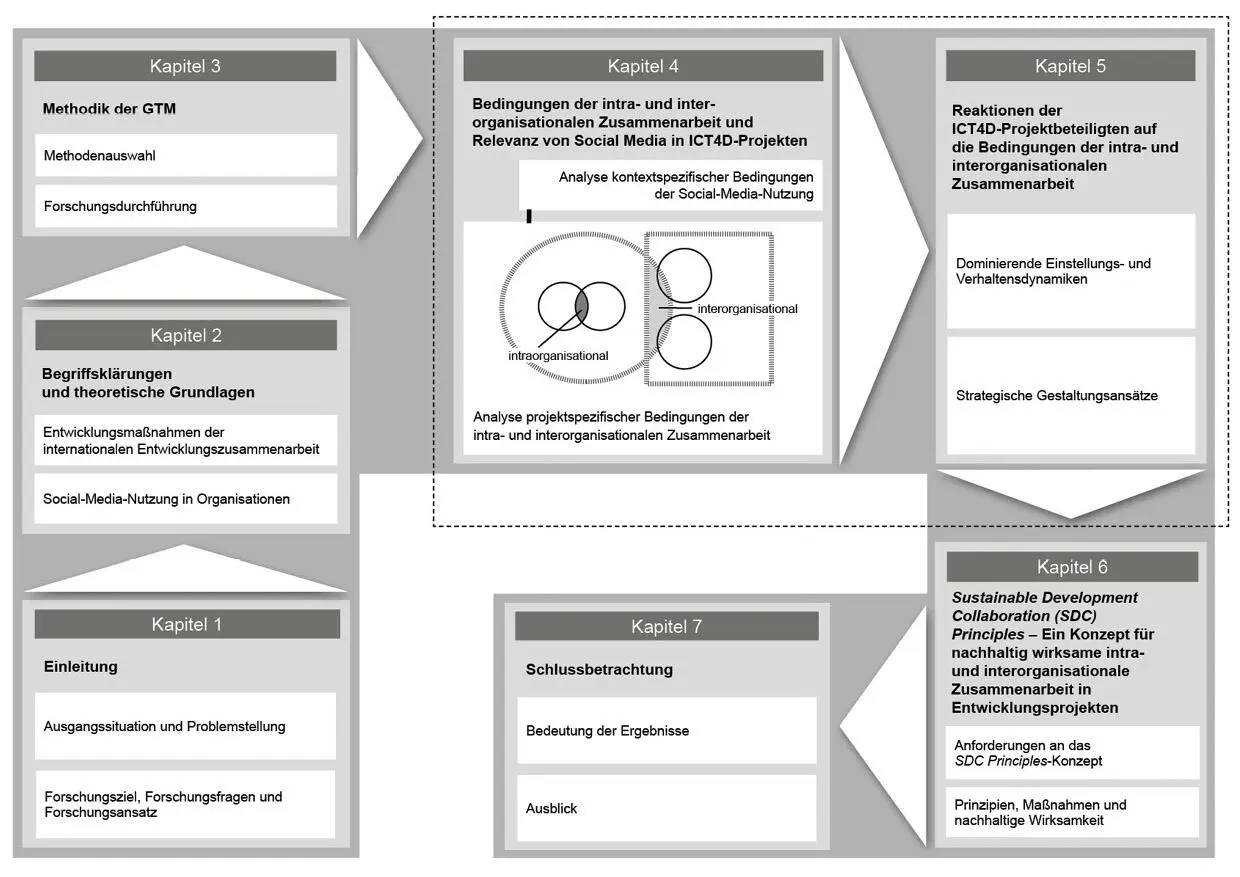

Dem dargelegten Forschungsziel dieser Studie entsprechend ergibt sich folgender Aufbau der Arbeit (s. Abb. 1):

Kapitel 2 schafft ein grundlegendes Verständnis der relevanten Begriffe, indem zunächst Entwicklungsmaßnahmen im Kontext der internationalen EZ definitorisch eingeordnet werden. Dies impliziert eine Diskussion des Nachhaltigkeitsbegriffs in Bezug auf die fragliche Wirksamkeit von Entwicklungsmaßnahmen. Es folgt eine eingehende Betrachtung der Besonderheiten von Entwicklungsprojekten aus handlungstheoretischer Sicht. Hierzu wird zunächst das Handlungs- bzw. Akteursfeld eines Entwicklungsprojekts beschrieben, in dessen Zentrum die vor dem Hintergrund variierender Handlungskontexte agierenden Akteure stehen. Dabei wird die handlungs- um eine kulturtheoretische Perspektive erweitert und der Fokus auf die Beziehungsverhältnisse zwischen den handelnden Akteuren sowie die Entstehung reziproker{16} Beziehungen gerichtet. Die Erläuterung der Relevanz wissensbasierten Handelns im Rahmen von Entwicklungsprojekten und deren intra- und interorganisationaler Zusammenarbeit stellt Bezüge zu Wissensmanagementtheorien her. Aus den Erkenntnissen zur Entstehung reziproker Beziehungen wird abgeleitet, dass Wissen im Rahmen einer Entwicklungsmaßnahme nachhaltig wirksam generiert und intraorganisational innerhalb eines Projektteams sowie interorganisational an Projektpartner oder andere Entwicklungsprojekte weitergegeben werden kann, wenn zwischen den agierenden Akteuren reziproke Beziehungen bestehen.

Im zweiten Teil des Kapitels wird der Social-Media-Begriff im Kontext von Organisationen definiert. Social-Media-Anwendungen werden hinsichtlich ihrer Funktionen klassifiziert, wobei der Fokus auf die Funktionen Kommunikation und Beziehungsaufbau bzw. -pflege gerichtet wird. Neben einer Analyse der bisher erforschten Nutzungsvorteile und Risiken, die mit dem Einsatz von Social Media in Organisationen verbunden werden, wird das Potenzial aufgezeigt, das Social Media im speziellen Kontext von Entwicklungsprojekten beizumessen ist.

Kapitel 3 beinhaltet die Begründung bezüglich der Entscheidung für den Forschungsansatz der GTM. Dazu wird auf die Gegenstandsangemessenheit der Methodik sowie deren Einsatz bei vergleichbaren Studien eingegangen. Das erkenntnisgetriebene Vorgehen wird beschrieben, zudem werden die Stärken und Schwächen der Methodik diskutiert. Es folgt eine Begründung der Auswahl der Forschungs- und Datenquellen, wobei vor allem auf die Fallauswahl der ICT4D-Projekte eingegangen wird. Dem schließt sich eine Dokumentation der Vorbereitung und des Ablaufs der Feldforschung an. Darauf folgt eine Beschreibung des Vorgehens bei der Datenanalyse, die anhand von Auswertungsbeispielen nachvollziehbar veranschaulicht wird. Schließlich wird die Methode kritisch reflektiert, wobei die empirische Untersuchung anhand von sieben Gütekriterien bewertet wird.

Abbildung 1: Aufbau der Arbeit

Kapitel 4 präsentiert den ersten Teil der Auswertungsergebnisse, der die Bedingungen an die intra- und interorganisationale Zusammenarbeit in ICT4D-Projekten unter Einbezug der Frage, welche Rolle Social Media dabei spielt, umfasst. Damit Social-Media-Anwendungen grundsätzlich genutzt werden können, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Hierzu werden zunächst die variierenden kontextabhängigen Bedingungen der Social-Media-Nutzung, die von den Interviewten thematisiert werden, betrachtet. Es wird deutlich, dass persönliche, gesellschaftliche und politische sowie infrastrukturelle Faktoren die Social-Media-Nutzung der Projektbeteiligten beeinflussen.

Im zweiten Schritt werden die aus Sicht der Befragten relevanten projektspezifischen Bedingungen der intra- und interorganisationalen Zusammenarbeit dargelegt. Es bestätigt sich, dass der Umgang mit Wissen untrennbar mit den zwischen den Akteuren bestehenden Beziehungen verbunden ist. Dies betrifft sowohl die intra- als auch die interorganisationale Kollaboration. Die Beziehungen wiederum werden vor allem durch die örtliche Nähe oder Distanz zwischen den kommunizierenden Akteuren bestimmt. Die einzelnen Phasen des Wissensmanagementprozesses, Wissensgenerierung, Wissenstransfer und -austausch sowie Wissensanwendung liefern die Struktur für die Darlegung der Auswertungsergebnisse. Dabei wird herausgearbeitet, dass neben der Face-to-Face-Kommunikation ebenso Social-Media-Instrumente für die analysierten Wissensmanagementphasen in der intra- sowie in der interorganisationalen Zusammenarbeit der untersuchten ICT4D-Projekte eingesetzt werden. Die Ergebnisse werden anhand relevanter Erkenntnisse aus der Forschungsliteratur diskutiert.

Kapitel 5 stellt den zweiten Teil der Auswertungsergebnisse dar. Diese beziehen sich auf die Reaktionen der interviewten Projektmitglieder in Bezug auf die in Kap. 4 eruierten Bedingungen der intra- und interorganisationalen Kollaboration, die wiederum die kontextspezifischen Bedingungen der Social-Media-Nutzung sowie die projektspezifischen Bedingungen der Zusammenarbeit umfassen. Es wird dargelegt, dass daraus zunächst fünf dominierende Einstellungs- und Verhaltensdynamiken resultieren. Zu diesen zählen Passivität versus persönliches Engagement, Reputationssorge versus Anerkennung, Akzeptanzprobleme versus Mitbestimmung, Detailfokus versus ganzheitliche Wirkungsintention und Technologiekritik versus Veränderungsbewusstsein. Des Weiteren werden anhand von Interviewaussagen zentrale Handlungsstrategien identifiziert, mit denen die befragten Projektmitglieder die intra- und interorganisationale Zusammenarbeit gestalten. Diese Gestaltungsansätze zeigen, wie die Projektbeteiligten mit den zuvor eruierten Einstellungs- und Verhaltensdynamiken umgehen und sind somit als deren Reaktionen zu verstehen. Es werden sowohl Leitgedanken als auch Arbeitshaltungen eruiert, die von den Befragten als Handlungsstrategien eingesetzt werden. Im Zentrum steht die Emergenz der MIAVO-Kompetenzen zur Gestaltung der Zusammenarbeit in den analysierten ICT4D-Initiativen, was zugleich die Grundlage für das Handlungskonzept darstellt, das in Kap. 6 beschrieben wird. MIAVO steht als Akronym für die additiven Kompetenzen Motivationsförderung, Innovativität, Vertrauensbildung und Optimierungsbereitschaft, wobei der letztgenannten Kompetenz eine Schlüsselrolle zukommt: Projektbeteiligte können – das lässt sich anhand der Aussagen der Befragten ableiten – über eine oder mehrere Kompetenzen verfügen, mindestens jedoch über Optimierungsbereitschaft, die allen Projektmitgliedern zugeschrieben wird. Es wird ferner dargelegt, dass die Anwendung der MIAVO-Kompetenzen aus Sicht der Interviewten ein besonderes Potenzial entfaltet, wenn sie seitens der Projektbeteiligten eingesetzt werden, um den vorherrschenden Einstellungs- und Verhaltensdynamiken gezielt entgegenzuwirken. Dementsprechend stellt sich heraus, dass ungeachtet der mithilfe bestimmter Social-Media-Anwendungen gepflegten, reziprozitätsintensiven Beziehungen zwischen Projektmitgliedern und externen Anspruchsgruppen, die MIAVO-Kompetenzen ausschlaggebend dafür sind, dass die Projektbeteiligten den Anforderungen des Arbeitsalltags tatsächlich nachhaltig wirksam gerecht werden. Folglich sind die MIAVO-Kompetenzen als zentrales Gestaltungsmittel der nachhaltig wirkungsvollen intra- und interorganisationalen Zusammenarbeit zu verstehen. Auch diese Erkenntnisse werden anhand vergleichbarer Forschungsergebnisse diskutiert.

Читать дальше