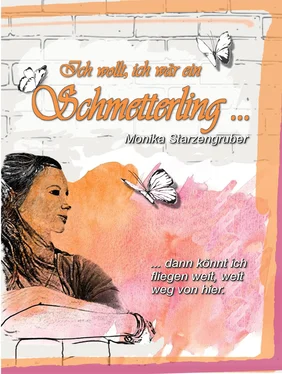

Monika Starzengruber - Ich wollt, ich wär ein Schmetterling ...

Здесь есть возможность читать онлайн «Monika Starzengruber - Ich wollt, ich wär ein Schmetterling ...» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Ich wollt, ich wär ein Schmetterling ...

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 80

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Ich wollt, ich wär ein Schmetterling ...: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ich wollt, ich wär ein Schmetterling ...»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Jugendroman nach einer wahren Begebenheit.

Ich wollt, ich wär ein Schmetterling ... — читать онлайн ознакомительный отрывок

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ich wollt, ich wär ein Schmetterling ...», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Früher war alles anders. Schöner. Das Familienleben lief wie geschmiert und harmonischer ab. Die Eltern, Bruder Bernd und sie selbst bildeten eine Einheit, die sich glückliche Bilderbuchfamilie nannte. In dieser Zeit liebte Lea ihren Vater sehr, viel mehr als die Mutter. Aber früher kam er auch nie betrunken nach Hause, trieb mit ihr Späße und strich ihr oft zärtlich über das Haar.

Als sich vor Jahren das Familienleben auf den Kopf stellte, merkte man das an der Mutter am meisten. Nicht äußerlich, sie föhnte ihr kurz geschnittenes Haar korrekt wie immer, auch ihre Kleidung ließ nichts zu wünschen übrig. Sie sah lange nicht wie eine Frau von fünfundvierzig Jahren aus. Die Mutter veränderte sich innerlich, was sich an Härte und Misstrauen offenbarte. Aber nicht nur sie, die ganze Familie veränderte sich mental anhand der damaligen Geschehnisse.

„Wartest auf ´ne extra Einladung? Das Essen steht in der Küche“, gab Frau Wagner strenger von sich, als Lea es im Moment ertrug.

„Ich hab keinen Hunger“, erwiderte sie lahm. Zuvor die Mathematikschularbeit mithilfe des CD-Players und Eloy de Jong vergessen, lag ihr die Erinnerung nun wie ein Bleiklumpen im Magen. Über kurz oder lang musste sie herausrücken mit der Sprache. Aber wie es anstellen, wenn sie vor Bammel kein Wort hervorbrachte und wünschte, es wäre nie passiert? Warum wurde sie immer mit Ereignissen konfrontiert, mit denen sie nicht zurechtkam? Klar. Als Stiefkind des Lebens war es ihr bestimmt, vom Pech verfolgt zu sein. Verstand sich von selbst. Sie lugte wieder auf die Mutter, deren hartherzige Gesichtszüge sich inzwischen gelockert hatten. Vielleicht war es besser, den Scheiß sofort hinter sich zu bringen? Sie stand auf. Unter den schonungslosen Blicken der Mutter gab sie ihrem inneren Bammel einen Ruck und fischte den Schulbeutel aus jener Ecke, in die sie ihn vorhin geknallt hatte. Darin kramte sie dann länger nach dem Heft, als nötig gewesen wäre. Zwischendurch wagte sie, einen flüchtigen Blick auf die Mutter zu werfen. Deren Falten auf der Stirn vertieften sich und vermittelten, dass sie das Heft schleunigst zu finden habe. Okay. Sie zog es hervor und hielt es ihr mutig vor die Nase.

„Du musst unterschreiben.“

„Was ist das?“

„Die Mathe-Schularbeit.“

„Und?“

Lea zuckte die Schultern, was hieß: wie immer halt. Frau Wagner erahnte nach dem Gesichtsausdruck ihrer Tochter nichts Gutes. Eisernen Blickes nahm sie das Heft entgegen, schlug es auf und überblickte mit undurchdringlicher Miene die beschriebenen Seiten. Der rotfarbige Korrekturstift des Lehrers ließ kaum etwas übrig von den Zahlen, die Lea in gutem Glauben zu Papier gebracht hatte. Unleidlich seufzend den Kopf schüttelnd, mit vorwurfsvollem Blick auf Lea, tippte die Mutter auf das Heft. „Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass ich das unterschreibe!“

Ein Trotziges: „Doch“ war alles, was aus deren Mund kam.

Energisch winkte die Mutter ab. „Damit gehst du zu deinem Vater. Er kümmert sich ja sonst nicht um deine Erziehung. Soll er gefälligst sehen, wie er damit klar kommt.“

Nochmals sah Frau Wagner in das Heft. Die Beurteilungsnote „Fünf“, die der Lehrer unter die Arbeit hingekritzelt hatte, war nicht verschwunden.

„Du hast wieder nicht gelernt!“

Ich habe gelernt, schrie Lea innerlich, äußerlich bemüht locker zu bleiben. Nur das Kauen an ihren Lippen verriet ihre Erregtheit auf den ungerechtfertigten Verdacht der Mutter hin. Nicht ein Wort verlor sie auf ihre Rüge, weil keine noch so ehrliche Rechtfertigung ihr Misstrauen hätte abschwächen können, obwohl sie sie noch nie belog. Früher war die Mutter gleichermaßen streng, ja, aber wenigstens nicht misstrauisch – zumindest nicht so krass.

Mit einem Gesicht, das widerspiegelte, was sie dachte, nämlich, dass Leas Faulheit zum Himmel stank, was lernen anbelangte, gab ihr die Mutter das Heft zurück. „Sobald der Vater ausgeschlafen hat, zeigst du ihm das.“ Damit war für sie die Sache erledigt. „Komm jetzt essen.“

Achtlos warf Lea das Heft auf das Bett. „Mir ist der Appetit vergangen.“

Sie angelte sich ihre Jeansjacke vom Boden aus der Ecke und begann sie überzuziehen. Die Jacke halb angezogen, huschte sie an der Mutter vorbei und murmelte: „Ich geh raus.“

Mahnend rief Frau Wagner ihr hinterher: „Denk daran, was wir besprochen haben ...!“

Darauf fiel die Wohnungstür so hart ins Schloss, dass das „Wumm“ durchs Treppenhaus hallend, in den Ohren schmerzte. Lea hatte sie absichtlich zu fest zugezogen. Sie hörte die Mutter durch die Tür: „... vergiss nicht – spätestens acht Uhr bist du zu Hause! Und halt dich von den Burschen fern!“

„Acht Uhr bist du zu Hause“, äffte sie höhnisch nach. Trotzdem sie vom fünften Stockwerk die Treppe höchst aggressiv hinunter hüpfte, ließ sich ihr Ärger nicht abschütteln.

Die Mutter verhielt sich, als würde ein Mädchen schon schwanger werden, wenn es einen Jungen bloß ansähe und als ob die Gefahr nach acht Uhr abends dafür am größten wär.

Leider blieb die Stimme der Mutter geistig in ihrem Kopf hartnäckig hängen.

„Lea, ich will nicht, dass du so bald schwanger wirst, wie ich damals, hörst du? Du sollst deine Jugend genießen … ohne Kind!“

Und nach jedem Tschüss folgte: „... und halt dich von den Burschen fern!“

Wie sie das hasste!

Es wäre wirklich nicht nötig, das ständig zu wiederholen. Hatte sie denn kein Vertrauen zu ihr? Sie konnte doch nichts dafür, dass die Mutter damals mit siebzehn schon schwanger wurde. Und sie konnte auch nichts für ihre übertriebenen und altmodischen Ansichten. Daran änderten auch ihre gut gemeinten Worte nichts, die sie ihr bei jeder Gelegenheit vorbetete: „Lea, ich will dir nur Kummer ersparen. Was hatte ich für hochgestellte Träume damals und was wurde letztendlich aus mir? Eine Putzfrau. Was dein Vater an Arbeitslosengeld bekommt, vertrinkt er, und was ich verdiene, reicht nur von der Hand in den Mund.“

Ja, Lea bekam es deutlich zu spüren. In der Familie ständig Mangelware, drehte sich alles nur ums liebe Geld. Es reichte nicht für die Monatspille, die die Mutter beruhigt hätte, die Lea aber nicht brauchte, nicht für einen Schulausflug nicht für eine Armbanduhr und schon gar nicht für einen Computer oder ein Handy. Jeder in Leas Klasse besaß ein Handy, nur sie nicht. Sie schämte sich deswegen. Um dieses Defizit bei den anderen wettzumachen, flunkerte sie, sobald sie darauf angesprochen wurde, dass man es ihr geklaut hätte oder so ähnlich. Sie musste froh sein, ein Fahrrad ihr Eigen nennen zu dürfen und das auch nur, weil sie es von einer Nachbarin geschenkt bekommen hatte, da diese zu gebrechlich dafür geworden war. Ihre heiß geliebte Stereoanlage gewann sie durch ein Ratespiel in der Zeitung. Nur CDs waren so ziemlich das Einzige, das ihr die Eltern besorgten, zu einigen Anlässen im Jahr, wie Geburtstag oder Weihnachten. Jedes Mal wenn sie vor einer derartigen Festlichkeit vor die Wunschwahl gestellt wurde, schwankte Lea zwischen CD und Armbanduhr. Sie wusste nie eine genaue Uhrzeit, wenn sie sich außerhalb der elterlichen Wohnung befand. Oft war es nicht möglich, jemanden danach zu fragen. Und wenn auch keine Kirchenturmuhr in der Nähe war, musste sie raten oder sich nach der Sonne richten. Derartig die Zeit zu ermitteln, verlangte ziemliche Übung. Ihr Zeitlimit lag bei zwanzig Uhr. Im Sommer passierte es schon mal, dass sie sich verschätzte und eine Stunde zu spät daheim eintrudelte. Hausarrest war das mindeste, was ihr dann „blühte“. Eine Armbanduhr wäre also die Lösung gewesen. Aber eine Armbanduhr hätte ihr nicht helfen können auf andere Gedanken zu kommen, wenn sie Kummer hatte; sie hätte ihr nicht helfen können in die Welt der Popklänge einzutauchen, die Vergessen brachten. Der Grund, warum Leas CD-Turm anwuchs.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Ich wollt, ich wär ein Schmetterling ...»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ich wollt, ich wär ein Schmetterling ...» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Ich wollt, ich wär ein Schmetterling ...» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.