1 ...6 7 8 10 11 12 ...20 3. Einer Einrichtung, die das wissenschaftliche Rechnen – nach dem ursprünglichen Paradigma der Rechenzentren – betreut.

Unklar ist im Moment, wie sich das Verhältnis dieser Abteilungen zur Erbringung der oben angeführten Basisdienstleitungen gestalten wird. Verschiedene Modelle sind dabei zu beobachten:

a) Modelle, bei denen die Basis-IT-Infrastruktur durch das Hochschulrechenzentrum, das das eigentliche wissenschaftliche Rechnen betreut, unterstützt wird sowie

b) Modelle, bei denen die inhaltsagnostische Infrastruktur durch eine neugegründete Abteilung / Einrichtung übernommen wird, von der das wissenschaftliche Rechnen abgetrennt bleibt.

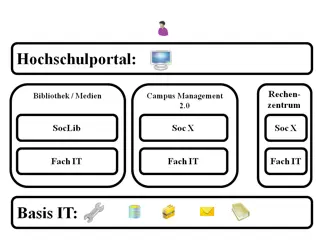

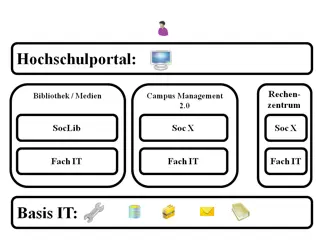

Aus der Sicht der einzelnen Hochschulen ergibt sich für uns das in Abbildung 2 wiedergegebene Modell, mit dessen Erreichung in den nächsten fünf Jahren in der Mehrzahl der Hochschulen zu rechnen ist.

Die Trennung in „Soc[ial] Lib / X“ und „Fach IT“ gibt dabei einen bereits beschriebenen Trend wieder, der neben der infrastrukturellen Konvergenz alle IT nutzenden Einrichtungen der Hochschulen in den nächsten Jahren prägen wird. Einerseits die Herausbildung von für den Erfolg einzelner Hochschuleinrichtungen sehr wesentlicher IT bezogener „technischer Kerne“, von deren Effektivität sowohl das Funktionieren und Ansehen der Hochschule sehr wesentlich abhängen wird; andererseits die stärkere Trennung aller Aspekte der einzelnen Einrichtungen, die eine soziale Kommunikation mit den Benutzern in den jeweiligen Hochschulen erfordern, von diesen technischen Kernen.

Abbildung 2: Ergebnis derzeitiger IT-Konvergenz innerhalb der Hochschulen

Das wird dazu führen, dass es sehr viel einfacher und naheliegender wird, technische Leistungen, die jetzt der Basisinfrastruktur einzelner Hochschulen zugeordnet werden, aus diesen auszugliedern. Sei es durch das Outsourcing – etwa im Bereich der Wartung von Arbeitsplatzgeräten –, sei es durch den Betrieb von gemeinsamen Infrastruktureinrichtungen durch mehrere Hochschulen – etwa im Bereich der „echten“ Langzeitspeicherung. Dass Cloud-orientierte Technologien – etwa im Sinne einer „Academic Cloud“ hier eine große Rolle spielen werden ist sicher; ob es zum vermehrten Einkauf von Leistungen aus einer allgemeinen kommerziellen Cloud kommen wird, scheint uns aus den bereits genannten Gründen zweifelhaft.

Abbildung 2 gibt, wie gesagt, das Ergebnis relativ kurzfristiger Entwicklungen wieder, die an allen von uns besuchten Hochschulen des Landes begonnen haben, freilich sehr unterschiedlich weit gediehen sind. Am wenigsten weit ist dabei in der Regel die Entwicklung eines einheitlichen, wirklich integrierten Hochschulportals. Unter einem solchen verstehen wir eine Nutzeroberfläche, die den Übergang zwischen einzelnen Komponenten transparent macht. Solche Komponenten sind – beispielsweise – die von den einzelnen Instituten betriebenen Homepages, die vom lokalen eLearning-System bereitgestellten Lehrmodule, die dazu benötigten digitalen Inhalte, die die Hochschulbibliothek anbietet, und die Belegungs- und Prüfungsinformationen, die ein von der Verwaltung verantwortetes Campusmanagementsystem kontrolliert. Dass diese Teilsysteme oft deutlich unterschiedliche Userinterfaces anbieten ist derzeit wohl vor allem eine Konsequenz aus der Vorgeschichte der Systeme, die ja zu einer Zeit ausgebildet wurden, als jedes der Teilsysteme auf einer abgetrennten Infrastruktur aufbaute.

Diese Zersplitterung des Informationsangebotes der Hochschulen halten wir für nachteilig, sowohl aus technischen, als auch aus strukturellen Gründen. Technisch führt die Uneinheitlichkeit zu erheblichen Synergieverlusten. Wenn beispielsweise Benutzerdaten in den verschiedenen Teilsystemen unterschiedlich vorgehalten werden. Diese technischen Gründe für die mangelnde Einheitlichkeit verlieren auf Grund der bereits beschriebenen Trends jedoch an Bedeutung: Sobald eine Universität ein einheitliches Identity Management betreibt, wird jedes Teilsystem ineffektiv und Quelle zusätzlicher Kosten, das nicht in der Lage ist, sich der Dienste dieses Identity Management zu bedienen.

Der strukturelle Nachteil dieser Zersplitterung ist schwieriger zu begründen; gleichzeitig ist er schwieriger zu überwinden. Der Mangel eines wirklich einheitlich aufgebauten und übergangslos integrierten Informationssystems der Hochschulen muss nicht unmittelbar zu Usability-Nachteilen führen: Benutzer des Internet haben im Jahre 2010 gelernt, dass es große Informationssysteme gibt, die unterschiedlich funktionieren: Innerhalb von eBay sucht man anders als innerhalb von Amazon. Ästhetische Vorteile eines durchgehenden Designs sollten auch keineswegs überschätzt werden: Google, Amazon, StudiVZ, Facebook, eBay gewinnen Ihre Benutzer durch ihre offensichtliche Nützlichkeit; keineswegs durch die hohen Designaufwendungen.

Man darf auch nicht übersehen, dass an einer Einrichtung, die die Zukunft mitgestalten soll – was unseres Erachtens eine konstitutive Aufgabe der Hochschulen ist – gerade im Bereich der Informationstechnologien eine gewisse Uneinheitlichkeit unvermeidbar ist. Experimentiert eine Professur aus eigenen Mitteln mit der Bereitstellung von digitalen Lehrmaterialien im Internet, fünf Jahre vor der Einführung einer fakultätsweiten Lösung, wirkt die Offerte bei der Einführung eines fakultätsweiten Angebotes beraten zu werden, wenig attraktiv. Denn dadurch kommen nur Kosten für den Ersatz einer vollfunktionalen Lösung durch eine Andere auf die Professur zu.

Trotz beider Einschränkungen halten wir die beschriebene übergangslose Integration der Informationsdienste einer Hochschule in ein übergreifendes Hochschulportal jedoch für unverzichtbar, um die Integration der unterliegenden Dienste nicht zu behindern. Synergien zwischen allen Anbietern von Informationsdienstleistungen sind leichter herbei zu führen, wenn von vorne herein klar ist, dass ein gemeinsames Angebot angestrebt wird. Und die Annahme, die eigene Abteilung brauche ein deutlich abgegrenztes Auftreten innerhalb des Informationsangebotes der Hochschule, führt vor allem anderen sehr leicht zur Konsequenz, dass auch die Bereitschaft der Fachabteilungen zur Verwendung gemeinsamer technischer Infrastrukturelemente sinkt.

2.2.2. Voraussetzungen zur Umsetzung innerhalb der Hochschulen

Wie schon mehrfach betont, haben wir im letzten Abschnitt einen Prozess beschrieben, der bereits im Gange ist. Dass er an den Hochschulen unterschiedlich weit fortgeschritten ist, hängt zum Teil von objektiven Gründen ab, vor allem der unterschiedlich guten Ausstattung einzelner Abteilungen mit Mitteln und dem Alter der derzeit laufenden Hard- und Software.

Hochschulen, die bewusste Bemühungen unternommen haben, die notwendigen Reformen in ihrer Informationsinfrastruktur strukturell in der Hochschulleitung zu verankern, sind bei den entsprechenden Konvergenzprozessen wesentlich weiter fortgeschritten, als die, bei denen diese Prozesse an der Hochschulleitung vorbeilaufen. Der entscheidende Punkt ist dabei nicht die Ausgestaltung der Verankerung in der Hochschulleitung – ob dies durch einen persönlich verantwortlichen CIO (ggf. auch unter anderem Namen) – oder ein Gremium (mit überschaubarer Mitgliederzahl) geschieht, scheint wenig relevant.

Jedoch sind bei den beschriebenen Konvergenzprozessen eindeutig jene Hochschulen besonders erfolgreich, auf die die folgenden Kriterien zutreffen:

1. Es existiert direkt in der Hochschulleitung eine für die Informationstechnik an der Hochschule verantwortliche Person / ein Gremium dieser Art.

2. Diese(s) Person / Gremium hat Haushaltshoheit insofern, als zumindest Anschaffungen ab einer bestimmten Höhe nicht ohne zentralen Genehmigungsprozess ablaufen dürfen.

Читать дальше