Um seinen Gläubigern zu entkommen, zog er wieder nach Brügge. Hier hing er zahlungsunfähig fest und wurde wenig später wegen fehlender Liquidität eingesperrt.

Nach drei Jahren wurde er aus der Gefangenschaft aus dem Schuldturm entlassen. Auf dem Seeweg nach Lübeck zu seiner Familie verstarb er 1426.

Sivert überlebte seinen Bruder um fünf Jahre.

Auch Alois starb, drei Jahre nach Sivert als wohlhabender Kaufmann. Er gab das Geheimnis des Familienschatzes an seinen Sohn Hermann weiter.

Hermann Menssen übereignete den Familienschatz wiederum seinem Sohn Friedrich, der sich schon in jungen Jahren als ausgebuffter Kaufmann bewährte.

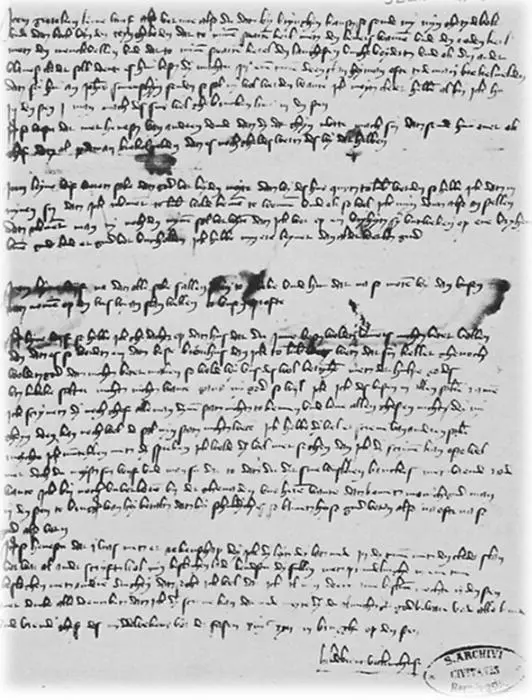

Letzte Seite eines Briefes Veckinchusens an seine Frau. Aus dem Schuldturm heraus geschrieben.

Gegen Ende des 15. und Mitte des 16. Jahrhunderts sollten abermals mehrere Ereignisse die Hansestadt Lübeck und seine Bewohner erschüttern.

Durch die Entdeckung Amerikas (1492, Christoph Kolumbus) kamen Konkurrenten, die die Bedeutung der Hanse und die der Kaufleute schwächten.

Mit Verlagerung des Außenhandels nach Übersee verlor die Hanse zunehmend an Bedeutung. Aufgrund ihrer Monopolstellung sahen die Ratsherren keinen Anlass sich den Neuerungen gegenüber zu öffnen. Das Resultat daraus war, dass die Zahl der Mitgliedsstädte drastisch schwand. Eine wachsende Mitgliederzahl wäre zu den damaligen Verhältnissen eher angebracht gewesen, schon um die militärische Macht und das Städtebündnis der Hanse zu erhalten, denn noch immer herrschten Unruhen um die Vormachtstellung Lübecks im Ostseeraum.

Und Mitte des 16. Jahrhunderts (1563-1570) tobte ein nordischer, siebenjähriger Krieg. Lübeck und die Dänen führten einen ehrenvollen, aber letztlich erfolglosen Seekrieg gegen Schweden.

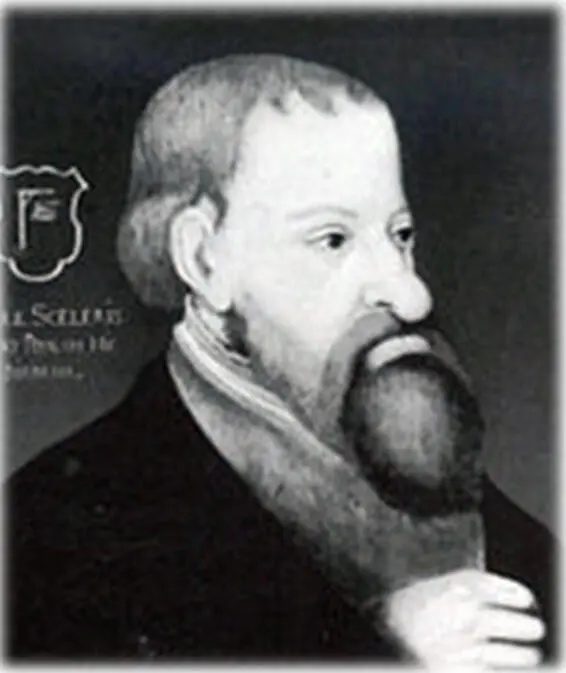

Jürgen Wullenwever

Jürgen Wullenwever, Sohn einer Hamburger Kaufmannsfamilie und selbst Kaufmann, allerdings war sein Handeln von nur mäßigem Erfolg geprägt, war schon seit seiner Jugend sehr an Lübeck und seiner Geschichte interessiert und aus dieser Liebe heraus 1525 von Hamburg nach Lübeck gezogen.

Was er vertrieb oder womit er handelte, konnte nicht genau fest gemacht werden, aber er war wohlhabend, was ihm einige Türen öffnete.

Hier in seiner neuen Heimat spielte er sich gern als allwissend auf, als einer, der das Rad neu erfunden hatte.

Die Bürger Lübecks ließen sich von seinen Ideen und Vorstellungen blenden, nicht zuletzt, weil er einige kleinere Vorhaben aus eigener Kasse finanzierte. Bestechung einflussreicher Personen, um seine Ziele erfüllt zu sehen, war nur eines seiner Vorhaben. Allerdings war er auch ein sehr guter Rhetoriker, wodurch er seine Ansichten sehr überzeugend darlegen konnte. Er wurde 1533, im zweiten Wahlgang, zum Bürgermeister von Lübeck gewählt.

Zur gleichen Zeit 1533 wurde auch Ludwig Taschenmaker zum Bürgermeister ernannt. Dieser trat allerdings, durch Wullenwevers Aussagen belastet, während der Verhöre durch Herzog Heinrich II. von Braunschweig-Wolfenbüttel 1535, zurück. Er starb 3 Wochen später.

Was war passiert?

Seit Mitte der 1520er Jahre kam es im Zuge der Reformation in Lübeck zu Unruhen. Das veranlasste die Bürger, einen Bürgerausschuss ins Leben zu rufen, der je zur Hälfte aus Kaufleuten und Handwerksmeistern bestand.

Wullenwever wurde 1530 ebenfalls in diesen Ausschuss gewählt, obwohl er weder Bürgerrecht noch Grundbesitz in Lübeck besaß. Aber als guter Lutheraner und überzeugender Redner hatte er es doch geschafft.

Schnell stieg er durch seine Redegewandtheit zum Wortführer auf.

Derzeit sah es so aus, dass Lübecks Vormachtstellung als Handelsmacht in der Ost- und Nordsee gefährdet war, weil niederländische Kaufleute immer wieder das Marktrecht Lübecks unterwanderten, indem sie die Städte im östlichen Teil der Ostsee direkt ansteuerten.

Sie hielten sich nicht an den „Lübecker Stapel“, der der Stadt das Recht einräumte, dass durchziehende Kaufleute ihre Ware in Lübeck abladen, stapeln und anbieten mussten. Hierdurch entgingen der Stadt Zölle und Umschlaggebühren, wodurch Lübeck natürlich zuvor zu Reichtum gelangte. Diese Situation und dass Friedrich I. nicht bereit war, der Stadt Lübeck als Lohn für seine Hilfe bei der Gefangennahme Christian II., 1532, die Sundschlösserzu überlassen, machte die Bürger Lübecks ärgerlich.

Dieser Groll der Lübecker Bürger war es, der Jürgen Wullenweververanlasste, im Zuge seines Amtes als Bürgermeister und um sich endlich beweisen zu können, auch mit militärischen Mitteln, die alte Vormachtstellung im Ostseeraum wiederherzustellen und die Grafenfehdezugunsten Lübecks entscheidend zu beeinflussen.

So kam es, dass sich Wullenwever in seinem Amt als Bürgermeister mit seinen Vorstellungen durchsetzte. Nur was die militärischen Belange anging, stieß er immer wieder auf Gegenworte. Für diese seine Vorstellung gab es kaum Fürsprecher.

Wullenwever spielte im Bürgerausschuss seine ganze ihm zu Verfügung stehende Macht aus. Jetzt endlich, wenn auch ungebeten, konnte er sich in militärische Belange einmischen. Nur, beim bloßen Einmischen blieb es nicht. Durch diesen Teilerfolg ermutigt, riss er jetzt jede militärische Verantwortung an sich, was im Endeffekt seiner Gesundheit nicht dienlich war.

Sein Beschluss durch Kaperfahrten die Niederländer aus der Ostsee zu vertreiben, fand anfangs eben wenig Anklang, eben weil ihm niemand militärisches Geschick zutraute. Um diesen seinen Geniestreich zu bewerkstelligen, verlangte er volle Zustimmung vom Bürgerausschuss, die ihm nach etlichen Diskussionen und eigenem Machtgehabe dann doch anstandslos zugesichert wurde.

Zur Finanzierung seines militärischen Abenteuers griff Wullenwever jetzt nicht mehr in seinen eigenen Geldbeutel.

Er verlangte von der Stadt für die Kosten aufzukommen. Aber der Bürgerausschuss sah keine Möglichkeit finanzielle Mittel aufzutreiben.

Um wegen des fehlenden Geldes seinen Plan nicht schwinden zu sehen, schlug er vor den Kirchenschatz von Lübeck einzuschmelzen.

Dieser Vorschlag stieß erst recht auf Unverständnis und war nicht realisierbar unter den streng Gläubigen. Schließlich kam er mit seinem Vorschlag aber doch durch, weil er nämlich damit argumentierte, dass es sich bei den einzuschmelzenden Kirchenschätzen lediglich um konfiszierte Kirchenschätze, also Beutestücke, handelte und nicht um jene, die seit Jahrhunderten zu Lübecks Erbe selbst gehörten.

Letztlich kam es so, wie es sich Wullenwever ausmalte. Das Geld für den Kaperkrieg kam vorwiegend aus den Einschmelzungen.

All seine Bemühungen waren umsonst - er versagte dramatisch.

Was er auch anfasste oder befehligte war oft nicht nur im Ansatz, sondern letztlich auch in den Ausführungen zum Scheitern verurteilt. Durch seine Aktionen kam fast der gesamte Handel zum Erliegen. Dies könnte auch die fehlende Bereitschaft der Nachbarstädte begründen.

Aufgrund des Unvermögens Wullenwevers, in Planung und Ausführung, war die Talfahrt Lübecks nicht mehr aufzuhalten. Nun war Lübecks Zeit als „Königin der Hanse“ endgültig vorüber. Und auch die Bedeutung der Hanse schwand.

Wullenwever musste wegen seiner unzähligen Fehlentscheidungen sein Amt abgeben und 1535 die Stadt Lübeck verlassen.

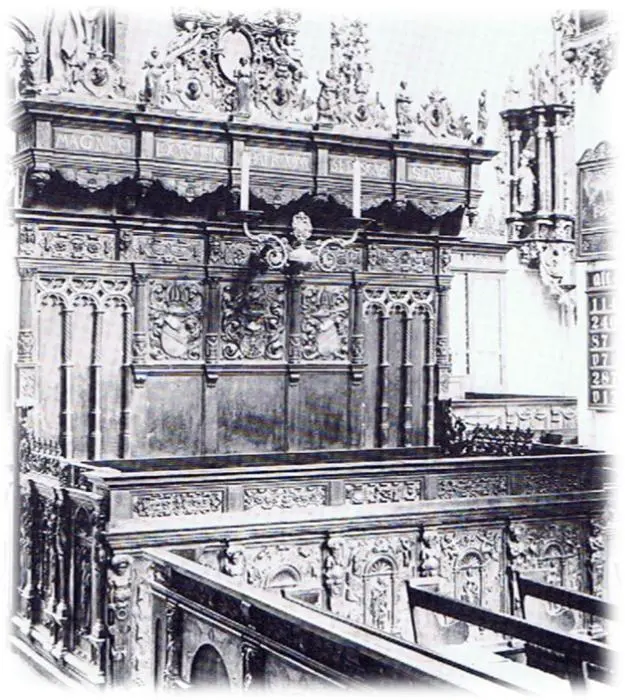

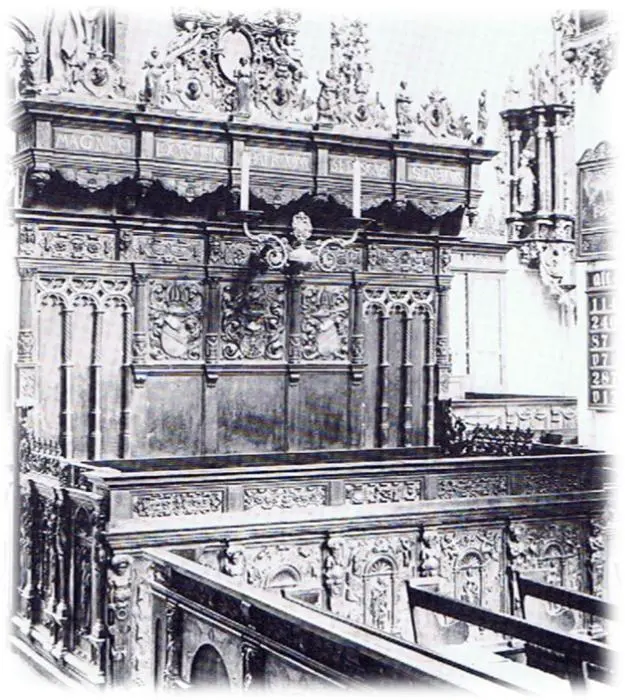

Der begehrte Bürgermeisterstuhl von St. Marien zu Lübeck.

Читать дальше