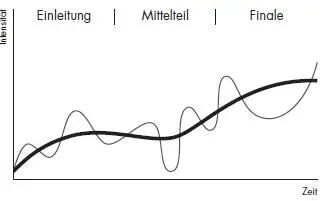

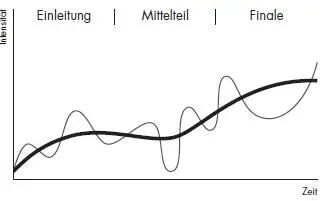

Ganz gleich, für welchen Strukturierungsansatz Sie sich entscheiden - wichtig ist, sich die situative Arbeitsweise klar vor Augen zu halten. Machen Sie sich bewusst, ob Sie im Moment, losgelöst vom dramaturgischen Bogen, frei Material entwickeln oder ob es Ihr Ziel ist, innerhalb des Bogens, zwischen einer vorangehenden und einer nachfolgenden Szene eine per Definition umrissene Form, Dynamik und Ästhetik zu entwickeln. Dieses Bewusstsein für die eine oder andere Arbeitsweise lässt eine klare Haltung dem Stück gegenüber zu und führt schneller zu befriedigenden Ergebnissen.

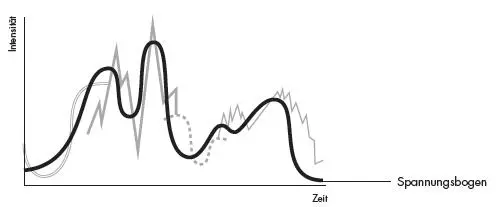

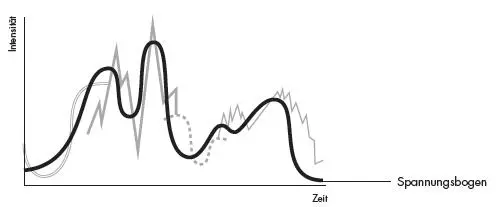

In der Restrukturierung werden Szenen und Fragmente in einen Spannungsbogen gesetzt.

Jedes Stück, auch wenn es nur eine Minute lang ist, hat einen dramaturgischen Bogen. Die Aufmerksamkeit des Zuschauers verändert sich während des Stückes. Dies hängt mit der Gestaltung der Dramatik innerhalb einzelner Abschnitte und der Zusammensetzung dieser Abschnitte zusammen.

Das Wirken der Szenen in ihrer Reihenfolge erzeugt den dramaturgischen Bogen des Stückes (dicke Linie).

Dieser Bogen formuliert den gesamten Spannungsverlauf einer Aufführung. Kaum ein Beobachter wird ein Stück von eineinhalb Stunden überschauen. Wir setzen uns gewöhnlich mit dem, was wir im Augenblick entdecken, auseinander, ohne diese Wahrnehmung ins Verhältnis zum Vorher oder fiktiven Nachher zu stellen.

Weil die Eindrücke vor und nach einem Moment in einem Stück aber genauso wichtig sind wie der Moment selbst, ist es für einen Choreographen existenziell, ein Empfinden für das Ganze zu entwickeln. Um den Moment im Verhältnis zum Ganzen zu betrachten und die Dynamik der Dramaturgie eines Stückes greifbarer vor Augen haben, zeichnen viele Choreographen und Regisseure den Verlauf des dramatischen Bogens auf Papier und orientieren sich während der Arbeit an der Szene an dieser Zeichnung. Der dramaturgische Bogen ist in einer Bühnenperformance immer da, auch wenn Sie diesem gar kein Interesse schenken. Über die Zeit, die vergeht, wird der Zuschauer verschiedene Spannungs- und Entspannungsmomente erleben. Augenblicke der Intensität und Besänftigung und die unterschiedlichen Höhen dieser Spannung und Entspannung formulieren - auf die Zeit übertragen - eine Kurve.

Die erlebte Zeit innerhalb einer Dramaturgie

Zeit ist immer etwas Relatives. Ihr Maß ist abstrakt. Die Zeit, die es wirklich gibt, ist nur die eigene. Ihr Erleben ist emotional und maßlos subjektiv. Ihre Geschwindigkeit wird durch die subjektive Emotionalität bestimmt. In manchen Tagen liegt mehr an Zeit als in Jahren. Es gibt diese endlosen Augenblicke und Stunden, die man gar nicht wahrgenommen hat, so schnell sind sie verflogen.

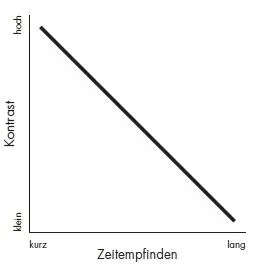

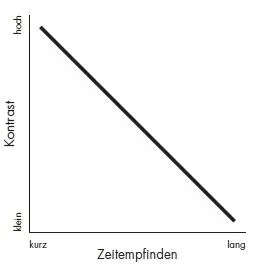

In einem Tanzstück kreiere ich die Zeit. Weil es eigentlich keine objektive Zeit gibt, gestalte ich ein Zeitempfinden. Das Zeitempfinden ist das Kurzweilige oder Langatmige, welches das Stück mit sich bringt. Eine der schwersten Aufgaben ist es, die Zeit „aus-zu-dehnen" ohne langatmig zu werden. Wird die Zeit ausgestreckt, bedeutet das, dass die großen Kontraste im Raum und der Dynamik der Choreographie nicht mehr in der Form vorhanden sind, wie das in einer schnellen Choreographie der Fall sein wird. Der Geschwindigkeit werden sich weniger Zuschauer entziehen als der Langsamkeit. Die Geschwindigkeit verfügt leichter über eine Sogwirkung als die Retardierung.

Zusammenhang zwischen subjektivem Zeitempfinden und erlebtem Kontrast

Die Langsamkeit erfordert die Bereitschaft des Zuschauers, mit der Choreographie durch eine Durststrecke zu wandern, die mit weniger Reizen und Impulsen auskommen muss. Bevor Sie also beginnen, die Zeit auszudehnen, überlegen Sie sich genau, ob das Stück für Sie an der Stelle bereit ist, den Zuschauer in die Langsamkeit mitzunehmen. Schaffen Sie die Voraussetzung für die Langsamkeit, indem in der vorhergehenden Situation eine Sehnsucht für die Leere oder die Stille erzeugt wird.

Eine andere Möglichkeit ist es, die Geschwindigkeit des ganzen Stückes so allmählich zu verlangsamen, dass ich als Betrachter gar nicht bemerke, wie sich die Zeit ausdehnt. Wie auch immer - wenn Sie dieses Vorgehen über einen längeren Zeitraum praktizieren, ist die Gefahr sehr groß, einen beträchtlichen Teil des Publikums dabei auf der Strecke zu lassen. Wir sind nun einmal mehr auf dynamische Wechsel ausgelegt als auf gleichbleibende Einseitigkeit. Es braucht sehr viel Mut für den Choreographen, ein Stück zu kreieren, das sich in der Langsamkeit und Stille bewegt, und es braucht unglaubliche Kunstfertigkeit, ein solches Stück nicht einfach furchtbar langweilig erscheinen zu lassen. Als Choreograph werde ich unter Umständen Gefallen daran finden, in dieser Langsamkeit nach etwas Tiefem zu suchen, das ich in der Dynamik vermisse. Dabei wird die Frage auftauchen: „Was liefere ich den Zuschauern, um sie auf dem Weg in die Tiefe nicht zu verlieren?"

Da das natürliche Empfinden der Aufmerksamkeit dynamisch ausgelegt ist, erfordert es eine Art von Zuschauerausbildung für eine Betrachtungsweise, in der sich die Zeit immer mehr ausdehnt. Das bedeutet, wenn das Stück funktioniert, empfindet der Zuschauer die Zeit nicht, sondern ist in ihr, in der präsenten Sekunde. Er erlebt die Veränderungen als Zeichen der Weiterentwicklung - unabhängig von deren Amplitude. Entwickelt er das Gefühl, dass nichts mehr passiert, wird seine Aufmerksamkeit für das Stück abnehmen. Solange er die Choreographie in einer ständigen Veränderung aufnimmt, wird er eine Entwicklung sehen. Und damit sind wir bei der Frage: „Sind die Veränderungen sichtbar und erlebbar?" „Oder nehmen Sie als Choreograph die Veränderung wahr, weil Sie eine vorgeprägte Wahrnehmung haben - also wissen, was Sie sehen wollen?" Sie können die Zeit ins Endlose ausdehnen, aber die Veränderungen, die dann noch vonstattengehen, müssen wichtiger werden.

Beispiel

Die Tänzer bewegen sich in absoluter Langsamkeit oder stehen gar still. Von Zeit zu Zeit geht immer wieder ein Ruck durch verschiedene Tänzer. Immer durch andere. Der Ruck gleicht einem Schock, den die Tänzer als existenziell empfinden. Die Spannung entsteht zum einen dadurch, dass ich nie weiß, wen es trifft, und zum anderen dadurch, dass der Rhythmus, in dem die Rucke auftauchen, unvorhersehbar ist. Die Tänzer verhandeln innerlich die Frage, wen es als Nächstes trifft, und nehmen die Situation an. (Tun sie das nicht, werden die Rucke auch nicht vom Zuschauer als existenziell angenommen.) Wenn diese allerdings von den Zuschauern als etwas Großes verhandelt werden, dann kann die Zeit, die zwischen den Schocks liegt, mitunter sehr lange sein. Die Zeit wird hier sozusagen „ausgedehnt" ohne dabei einen dramaturgischen Verlust einzubüßen.

Gegenbeispiel

Haben Sie ein Stück, in dem die Schauspieler nur sitzend ihren Text aufsagen und die Tänzer über lange Zeit statisch stehen, um irgendwann eine neue Position einzunehmen, die von der gleichen Wichtigkeit ist wie die vorhergehende, dann wird es dem Betrachter irgendwann egal sein, wie die Tänzer nun dastehen. Irgendwann wird die Erkenntnis im Betrachter entstehen: So oder so, nichts passiert mehr. Dies ist eine dramaturgische Katastrophe. Leider gibt es so etwas immer wieder zu sehen. Vermutlich hängt das mit dem Wunsch der Choreographen zusammen, gegen den Trend zu arbeiten.

Читать дальше