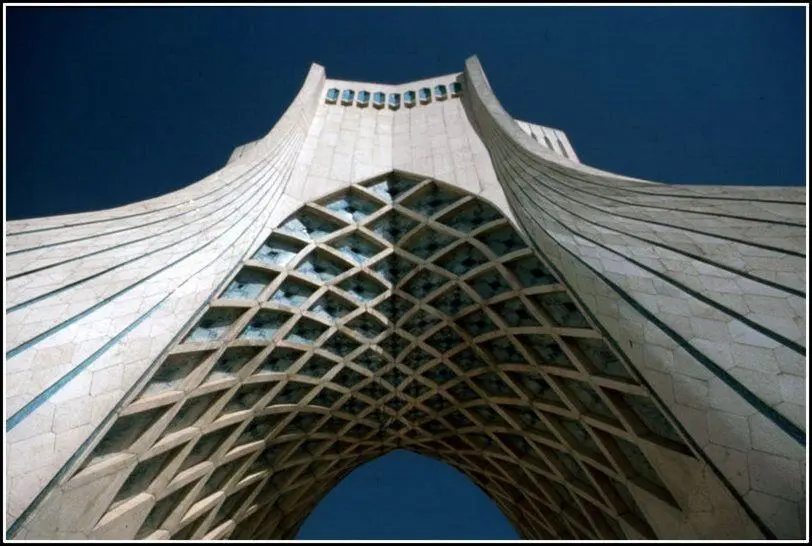

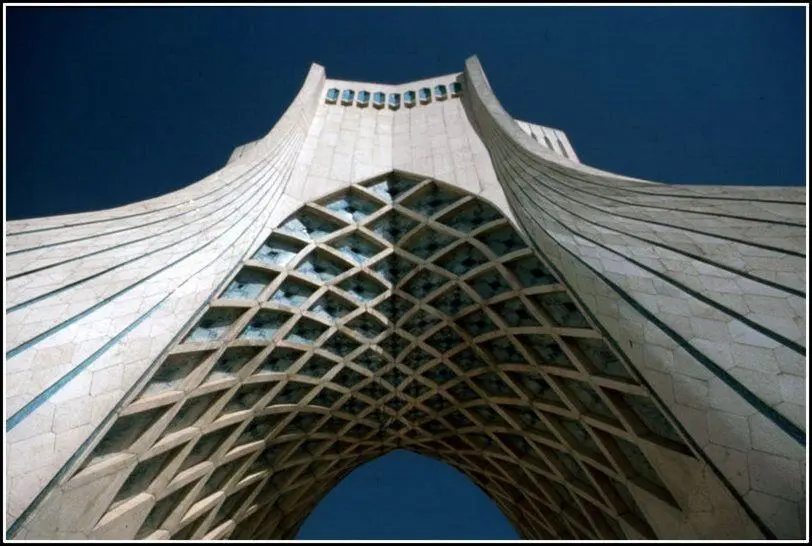

Azadi-Monument / Teheran

Die Dämmerung brach über Teheran herein, als wir weiterfuhren, und als mich der Taxifahrer vor dem Hotel absetzte, war es schon dunkel. An der Rezeption erfuhr ich, dass mein Zimmer nicht frei war. Der Gast, der heute morgen hatte auschecken sollen, war einfach im Zimmer geblieben, weil er erst in der Nacht weiterfliegen würde. „Aber das macht doch nichts“, versicherte mir der Empfangschef in gutturalem Englisch, ein gertenschlanker Iraner mit einer langen Hakennase, die ihm wie eine immerwährende Verneinung im Gesicht stand. Er führte mich in einen Nebenraum, in dem zwei Sofas standen. „Hier können Sie sich ausruhen, bis ihr Zimmer frei wird“. Ich tat, wie mir geheißen und schlief sofort ein. Mitten in der Nacht wurde ich geweckt, mein Vormieter war endlich ausgezogen. Ich stolperte ins Zimmer, knallte meinen Rucksack in die Ecke und schlief wieder ein.

*

Am nächsten Morgen lag über Teheran der milde Glanz einer herbstlichen Sonne. Was sie beschien, war weniger erbaulich. Vom sechsten Stock meines Hotels aus überblickte ich ein graubraunes Häusermeer ohne jede markante Silhouette, eine fragmentierte Steppdecke aus Beton, die sich bis zum Horizont erstreckte. Es war gerade Frühstückszeit, doch schon drang der Verkehrslärm wie eine Heimsuchung in mein Zimmer, eine kakofone Morgensinfonie aus Hupen, Bremsen, Quietschen und dem eigentümlichen Rauschen, das die Fortbewegung abertausender Fahrzeuge erzeugt. Teheran, eine Stadt, mehrfach so groß wie München mit einem Straßennetz, das kleiner ist als das von Köln und der zehnfachen Menge an Autos. Das konnte heiter werden.

Der Frühstücksraum befand sich im ersten Stock des Hotels. Es war ein langgezogener, schmuckloser Saal mit hässlichen Gardinen vor einer trüben Fensterfront. Etwa ein Dutzend Iraner saßen an Tischen ohne Tischdecken, tranken Tschai und aßen Fladenbrot mit Konfitüre und Ziegenkäse. Die Männer sahen aus wie orientalische Scheichs, die man in zu enge Anzüge gesteckt hatte, ihre Bewegungen waren langsam und würdevoll, selbst wenn sie zum Fladenbrot griffen. Die Frauen trugen körperverhüllende Kleider und schwarze Kopftücher, hatten aber jede Menge Rouge aufgelegt. Ich setzte mich zu zwei deutschen Touristen an den Tisch. Sie stellten sich als Johannes und Lothar aus dem Rheinland vor und waren natürlich Lehrer, was mich nicht überraschte, weil man kein asiatisches Land bereisen kann, ohne nicht auf Schritt und Tritt auf Lehrer zu treffen. Johannes hatte große, kreisrunde Augen, die nicht zu seinem wetterzerfurchten Gesicht passen wollten, er war eine offenherzige und freundliche Natur, die mich gleich in das Gespräch einbezog. Lothar schien etwas jünger zu sein, ein Schlaumeier mit Pausbacken, der sich gerade über asiatische Hauptstädte ausließ. „Denk doch mal, welch traditionsreiche Städte Indien besaß, doch die Briten machten das geschichtslose Kalkutta zu ihrer Hauptstadt. Und in Thailand war es ganz ähnlich. Bangkok ist gerade mal erst zweihundert Jahre alt. Und genauso verhält es sich auch im Iran. Isfahan, Schiras, Maschad, alles ehrwürdige Städte, aber die Hauptstadt des Landes wurde Teheran, ein unscheinbarer Ort am Rande des Landes.“

Sprach´s und biss in sein Fladenbrot und blickte fragend in die Runde, als hätte er ein Rätsel formuliert, das sofort gelöst werden musste.

„Ist wie bei meinem Nachbarn“, meinte Johannes und grinste, „Der hat seine altehrwürdige Gattin auch in die Wüste geschickt und sich was Frisches genommen.“

Ich hatte mir inzwischen einen Tschai besorgt und trank einen Schluck. Der Tee war stark, mit einer Spur Ingwer gewürzt und vorgezuckert. Ich fragte die beiden, wie lange sie schon in der Stadt seien.

„Viel zu lange“, antwortete Lothar, „denn in Teheran gibt es kaum was zu sehen.“

Zwei junge westliche Frauen betraten den Raum. Man erkannte sie an der legeren Kleidung, auch wenn beide ein Kopftuch trugen, allerdings weniger als Verhüllung, sondern als modisches Accessoire. Dass sie in dem gleichen Raum wie die Männer frühstücken durften, wollte ich als Zeichen des liberalen Wandels deuten, von dem überall behauptet wurde, dass er im Iran in vollem Gange sei. Doch als die beiden jungen Frauen zu uns kommen wollten, verwies der Ober sie rigoros die Ecke des Raumes, die für allein reisende Frauen vorgesehen war. Die beiden nahmen es mit Humor, winkten kurz zu uns herüber und gingen ans Buffet.

„Kennt ihr die?“ fragte ich.

„Nein“, gab Johannes zurück. „Alleinreisende Frauen kennenzulernen ist im Iran etwas schwierig.“

„Wieso das?“

„Du wirst schon sehen.“

Da das Hotel relativ zentral lag, verzichtete ich auf ein Taxi und lief nach dem Frühstück zu Fuß durch die Stadt. Viel langsamer als die Fahrzeuge war ich auch nicht, denn überall verstopften regelrechte Blechlawinen Straßen und Kreuzungen. Es gab zwar Ampelanlagen und jede Menge Einbahnstraßen, doch die Befolgung der Verkehrsregeln schien Ansichtssache zu sein. Ampeln bei rot zu überfahren– die normalste Sache der Welt, in die Einbahnstraße verkehrt herum hineinzufahren – offenbar kein großes Ding. Selbst die Abbilder grimmig dreinblickender Ajatollahs, oft direkt neben den Verkehrsschildern postiert, vermochten nur wenige Verkehrssünder abzuschrecken. Auch auf den Bürgersteigen herrschte Hektik. Im Unterschied zu Karachi oder Marrakesch, wo sich die meisten Fußgänger im Slow-Motion-Modus über die Straßen bewegen, schien an diesem Morgen in Teheran jedermann etwas Dringliches vorzuhaben. Armeschlenkern, Tunnelblick, scharfe Kurven und immer wieder ein „Bebakhshid“ (Entschuldigung) wenn sich jemand an mir vorbeidrängte. Ich befand mich in einer merkwürdig unprägnanten orientalischen Metropole - ohne das malerische Ambiente von Kairo oder Istanbul, aber mit erheblich mehr Verkehr und einer Bevölkerung, deren männliche Hälfte in Turnschuhen und Jeans durch die Gegend lief, während der weibliche Teil sich komplett verschleiert durch die Straßen bewegte. „Wenn eine Iranerin in den Raum kommt, kann man die Lichter löschen“ hatte der persische Dichter Hafiz geschwärmt – eine charmante Lobpreisung vergangener Tage, die in der frommen Gegenwart allerdings bedeutete, dass man sich noch eine Zeitlang mit der Zimmerbeleuchtung würde behelfen müssen. Immerhin konnte man auf der Motahhari-Avenue oder der Teleghani-Street beobachten, dass auch bei den Damen die Dinge in Bewegung gerieten. Rot wie die Rosen von Schiras leuchteten die Lippen mancher Iranerinnen, die mir entgegenkamen, immer mehr kesse Locken lugten unter den Kopftüchern der jungen Frauen scheinbar beiläufig hervor, und sogar die langen schwarzen Umhänge, ursprünglich zur ästhetischen Nivellierung alles Weiblichen entworfen, hatten sich zu Ausgangspunkten modischer Gestaltung entwickelt. Kein Wunder, dass ich bei diesen Begegnungen an Azila denken musste, an ihre tiefdunklen Augen, die bronzefarbene Haut, das üppige, schwarze Haar und ihre blitzweißen Zähne. Hier in Teheran würde man von Azilas Reizen nichts sehen, sie wären verhüllt unter schwarzem Tuch, und nur der Ehemann würde sich, wann immer es ihn danach verlangte, an ihnen laben dürfen. Die andere, die männliche Hälfte der Bevölkerung, kam in trister Maskulinität daher. Die Polizisten liefen über die Straßen, als hätten sie ein Brett im Kreuz, die jungen Männer präsentierten ihre blanken Oberarme in gefaketen westlichen Muskel-Shirts, und die älteren Herren bewegten sich mit ihren Bäuchen wie mobile Schaukelstühle über die Straße.

Читать дальше