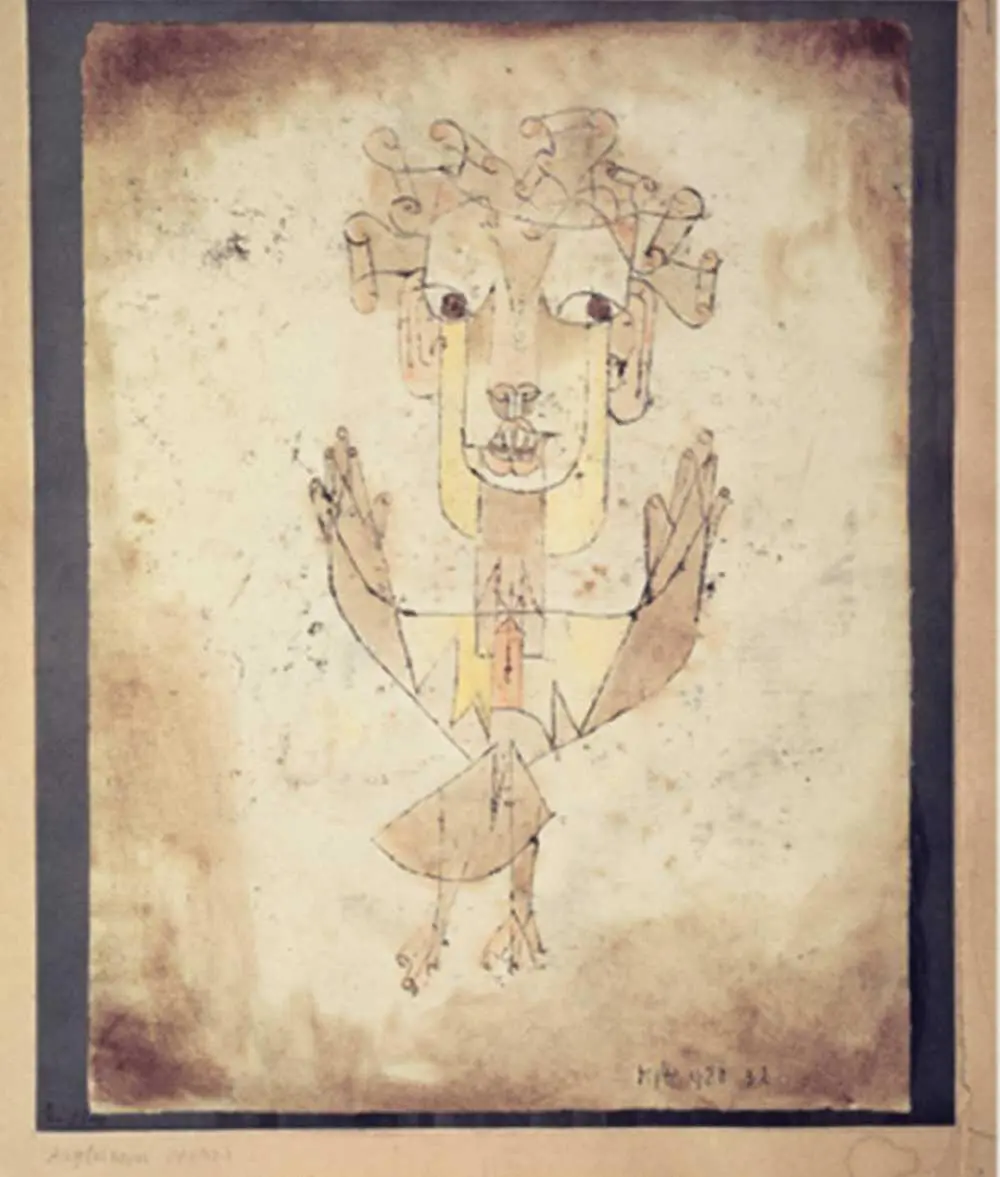

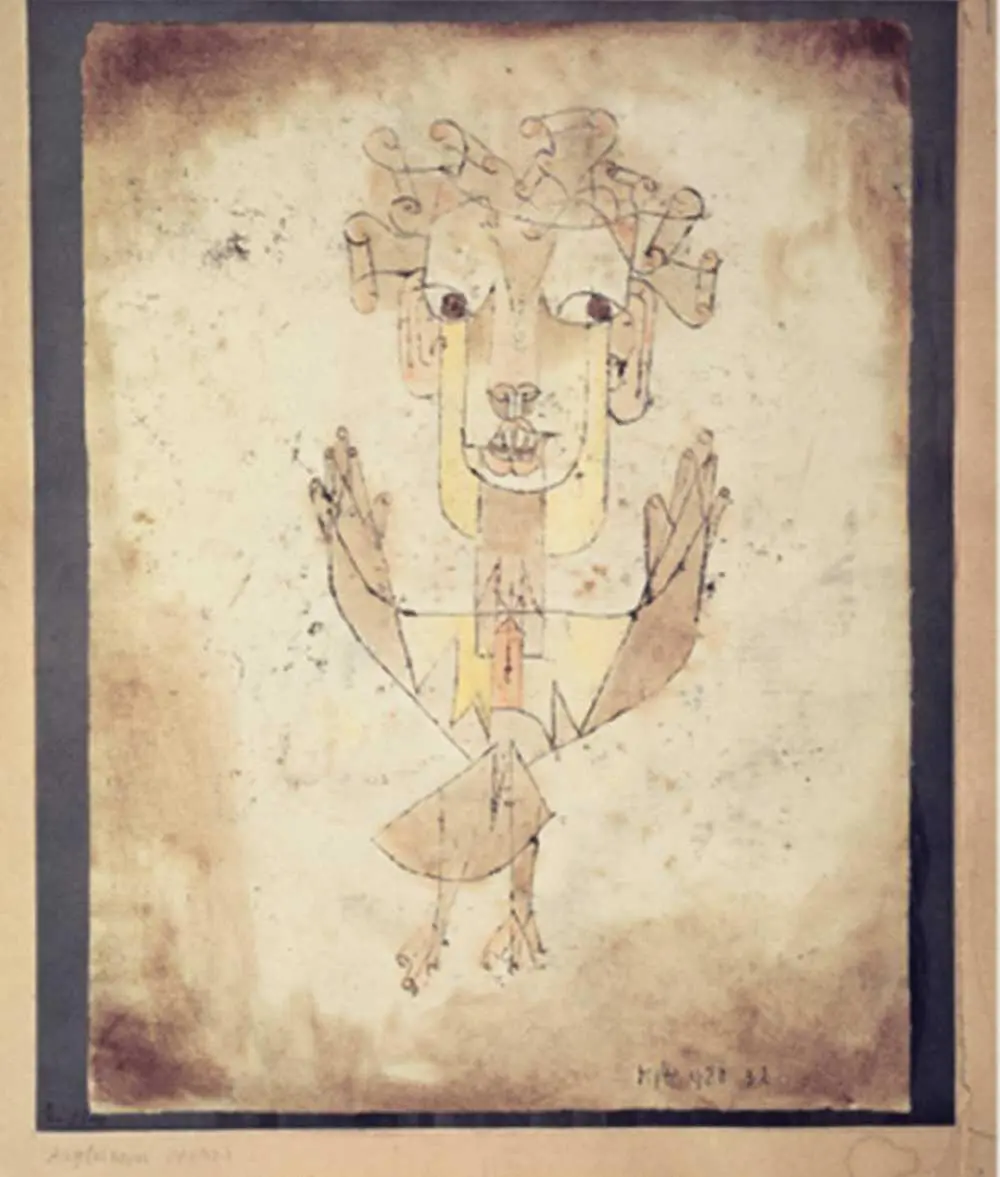

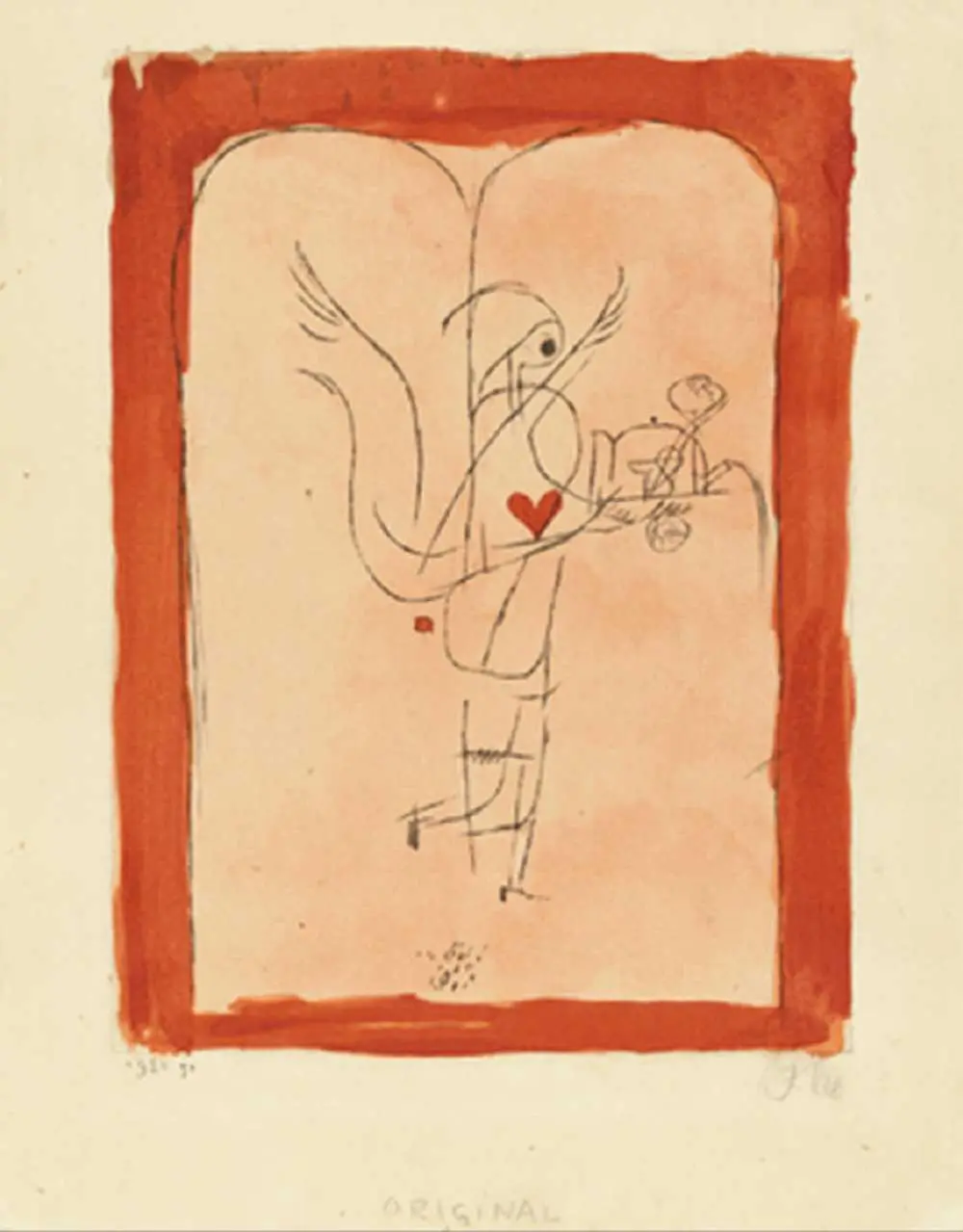

Paul Klee „Angelus novus“ 1920. aus Tusche und Ölkreide auf bräunlichem Papier. 31,8 × 24,2 cm, Israel-Museum in Jerusalem.

Die Doppelköpfigkeit des „Angelus novus“ erblicken wir an Klees Darstellung des Halses vom Körper des bis zum nach vorne schauenden Kopfes, der eine kleine Partie des nach rückwärts blickenden Kopfes unterbricht.

Janus stammt aus der römischen Mythologie. Es gibt keine diesbezügliche Erwähnung in der griechischen Mythologie.

Dies ist Paul Klee während seines intensiven Studiums in Rom aufgefallen. Dass es sich beim „Angelus novus“ um diesen eigenen inneren Kampf handelte und nicht um den ersten Weltkrieg, bezeugen die vielen früheren Tagebuch-Einträge und Klees Desinteresse an der politischen Lage.

Im ersten Weltkrieg wird sich Klee als völlig ungewollter Teilnehmer sehen. In politischen Fragen klammert er sich aus, beschreibt lediglich ausführende Tätigkeiten, beklagt die Eintönigkeit des Soldatentums als Zeitverlust, freut sich über Naturbetrachtungen, über freie Zeiten zum Malen, auf Urlaube zu seiner Familie und macht sich über die militärische Bürokratie lustig. Eine rangmässige Beförderung nimmt er wohlwollend, als grössere Freiheit für sich selbst auf und von seinem schreibtischmässigen Aufstieg erhofft er Verschonung von Fronteinsätzen.

953 „Gewisse kristallinische Gebilde, über die eine pathetische Lava letzten Endes nichts vermag.“

954 „Traum: Bei den Geishas verlangte ich nur etwas Musik und etwas von jenem Tee, der für sämtliche Geishas der Welt mehrfach Ersatz sei. Bei der geringsten Versuchung hörte ich leises Klopfen. Als ich dem Klopfen nachging, streckte ein kleiner Genius sein Händchen nach mir aus und führte mich in seine Region sanft hinauf. Da fielen die Dinge nach oben und nicht nach unten. Ein kleines Frühstück mit Eiern ruhte appetitlich an der Decke.“

955 „Der prächtige dicke Däubler gibt mir seine weiche Hand: Sie sind ein futuristisches Temperament in Deutschland. Mit der Kultur der Tradition verbundener Futurismen. Ich bin auch schon Futurist. Ich reime nur noch.

(Vielleicht ist es schade, dass er noch reimt?)“

956 „Was anfangs der Krieg mir sagte, war mehr physischer Natur: Dass Blut in der Nähe floss. Dass der eigene Leib in Gefahr kommen könnte, ohne den die Seele einmal nicht! Die blöd singenden Reserven in München. Die bekränzten Offer. Der erst am Ellbogen umgekrempelte Ärmel, die Sicherheitsnadel dran. Das eine lange bayrischblaue Bein, zwischen zwei Krücken weit ausschreitend. Die Verwirklichung des Buchstabens im Geschichtsbuch. Die Bestätigung alter Bilderbogen. Wenn auch gerade kein Napoleon erschien, sondern nur viele Napoleonide. Geistig war daran so viel, als eben Dreck am.“

Klee denkt über den Tod und das Sein im Jenseits nach. Die Ursache, warum sein Herz, „welches für diese Welt schlug“ „zu Tode getroffen“ wurde, hatte mit dem ersten Weltkrieg nichts zu tun. Im Weiteren befürchtete oder hoffte er, zum kristallinen Typ zu werden.

Jeder Kristall verfügt nebst Strahlkraft, Durchsichtigkeit, Klarheit und Reinheit, eine Eigengestalt. Diese Eigengestalt kann erstrebenswert sein, ebenso furchterregend. Eine Eigengestalt kann nur in sich selbst wachsen, sich dem näheren und weiteren Umfeld nicht anpassen; passt in kein Kollektiv. Weil Mozart stets die Gesellschaft liebte und mitlebte, (scheinbare) Fröhlichkeit mitfeierte und vor allem kompositorische Kompromisse an das Gefallen durch den „Vorgesetzten“ und die Öffentlichkeit machte, schreibt Klee Mozart nicht dem kristallinen Typus zu. Klee, der das nie tat, kann das Kristalline durchaus als bedrohlich empfunden haben. Er befürchtete, das Kristalline könnte in eine gewisse Einsamkeit führen.

Den Krieg den Paul Klee im 952 zu verstehen gibt, „in mir längst gehabt“ zu haben, betraf sein Inneres, seine Seele und war nicht „physischer Natur“, wie er Kriege im 956 schärfstens disqualifizierte.

Im 954 kommt er erneut auf seine psychischen (Kriegs) Erlebnisse zurück, als ihn „ein kleiner Genius“, „sanft“, auf den richtigen Weg zurückführte.

954 wird später zum wesentlichen Bestandteil der Auflösung seines innersten Geheimnisses werden. Trotzdem wollen wir uns kurz über die Geishas unterhalten.

Die Geisha im Verständnis des Paul Klee, waren anfänglich japanische Männer. Danach entwickelte sich eine Geisha als Beruf für Frauen. Nach einer langjährigen, (normalerweise 5 Jahre) stufenweise weiterführenden Ausbildung in den japanischen Künsten wie Kalligrafie, im Spielen mehrerer Musikinstrumente, wie die Laute, die Flöte und die Handtrommel. Weiter zur Ausbildung gehörten schöner Gesang, der Tanz, Perfektion als Gastgeberin, das Beherrschen der Teezeremonie und die Pflege einer hochstehenden Konversation. Nur am Rande darf erwähnt werden, es gab kommende und gehende Strömungen, wo Erotik und Verführung mit dem Beruf einer Geisha in Zusammenhang gebracht wurden, nie jedoch als zweckbestimmende Prostitution.

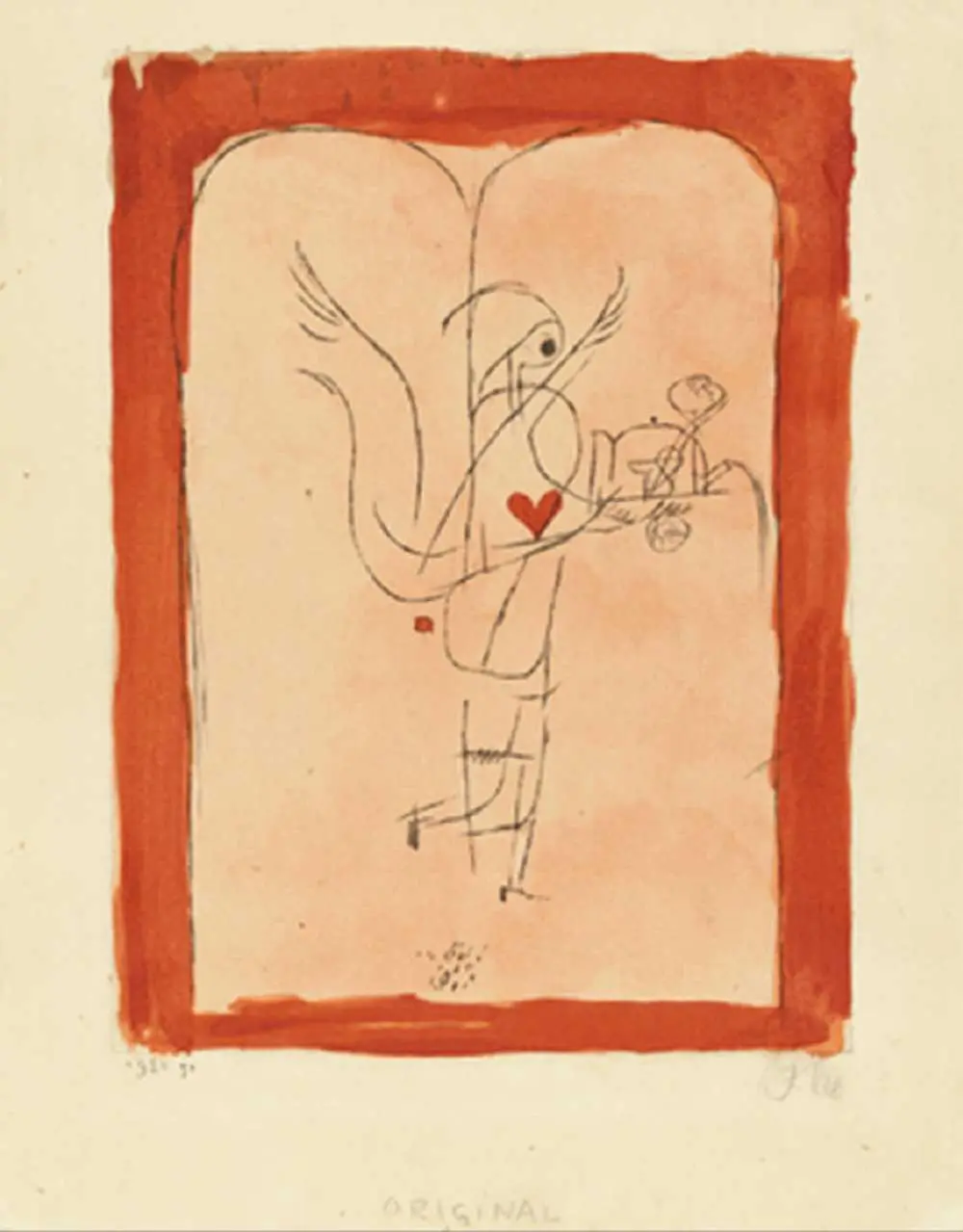

Der 954 inspirierte Klee zum 1920 entstandenen Werk:

Paul Klee „Ein Genius serviert ein kleines Frühstück“ „(Engel bringt das Gewünschte“).

Paul Klee „Ein Genius serviert ein kleines Frühstück“

(Engel bringt das Gewünschte) 1920, 20,3 x 14,5 cm, Privatbesitz Deutschland

Weiter im:

957 „Kann sich Wissenschaft nicht aus dem Rezeptiven herausarbeiten? Zwischen mir und Lotmar zum Beispiel ein dichter Zaun. Warum kann ich kaum seine Füsse sehen, etwa durch eine undichte Stelle?

Eine ferne Stimme, vor dem Stimmbruch, wimmert ehedem rührend: ein innerlich schöner, guter Mensch.

Abschied nehmen ist nicht immer ganz leicht.

Welch ein beträchtliches Schicksal, Waage zu sein zwischen hüben und drüben, Waage auf der Grenze des Gestrig-heutigen.“

958 „Die äussere Lebensführung eines Künstler vermag über seinen Charakter seines Schaffens auszusagen. 319 Mein Jugendfreund Haller liebt das Leben so leidenschaftlich, dass er förmlich nach Erschütterungen jagt, in der Angst, es könnte ihm etwas entgehen.

Seiner Kunst ist dies weltliche Müssen nur kurze Zeit von Nutzen gewesen, bis zur Gestaltung seines epigonischen Statuettentyps, der seinen grossen Charme hat.

Aber dann?

Wie soll er nun eine lebendige geistige Entwicklung nehmen, wenn auf ihm noch dazu eine Lebensführung lastet, die an sich schon eine Riesennatur voraussetzt?

Ich war einmal unruhig in meiner Lebensführung, bis ich eine natürliche Basis gewann, um mich von jener Art abzuwenden. (Man entsagt dem Magen dadurch, dass man ihm nicht zu wenig und auch nicht zuviel, was beides reizt).

Wir heirateten beide, er musste den Ton auf Schönheit legen und übersah dabei andere wichtigere Seiten. Also geriet seine Ehe ins Wanken. Auch von der Jagd nach den Erschütterungen wollte er nicht lassen. Die Folgen für sein künstlerisches Schaffen konnten nur negativ sein. Dann alterte er physisch vorzeitig, was mit seiner primitiven Geistigkeit dissonierte. Wäre er lieber geistig gealtert und körperlich jung geblieben.

Im Gegensatz zu ihm war ich also eine Art Mönch geworden, ein Mönch auf natürlich breiterer Basis, auf der alle natürlichen Funktionen untergebracht waren. Die Ehe fasste ich als sexuelle Kur auf. Meine romantischen Triebe nährte ich vom sexuellen Mysterium aus. Ich fand in der Monogamie jenes Mysterium bewahrt, und das konnte genügen.

Ich drang auch hier, von den Erinnerungen weg, zum Wesentlichen hinunter in eine gewisse Tiefe.

Читать дальше