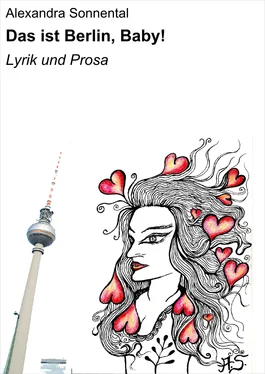

Alexandra Sonnental

Das ist Berlin, Baby!

Lyrik und Prosa

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel Alexandra Sonnental Das ist Berlin, Baby! Lyrik und Prosa Dieses ebook wurde erstellt bei

Die schwarze Johanna

Eisraketen

Dynamit

Dein Duft

Schlaflos

Mein Kuss

Im Konzert

Schmetterlinge

Blitzlicht-Gewitter

Das ist Berlin, Baby!

Berliner Mauer

Lieb' mich!

Das Doppelleben des Korbinian M.

Eine Nacht im Mai

Rausch

Das Wort

Der Regisseur

Der Diktator

Profane Worte

Leerer Konflikt

Viel Lärm um nichts

Passionsfrucht

Sehnsucht

Sonnenuntergang

Fata Morgana

Herr Bumsfallera

Im falschen Film

Sommersonnenwende

Das Trugbild

Hier bin ich!

Das Wiedersehen

Der Traum

Tiefgründige Kunst

Eine Nacht im Mai II

Eine Nacht im Mai III

Dr. Frankenstein

Die Hochzeit

Die Ausstellung

Der Tod eines Kollegen

Letztes Glas für Tommi F.

Kopfromanze

Nachtspaziergang

Abschiedsständchen

Impressum neobooks

Wie so oft flanierte ich an einem Sonntagnachmittag am Landwehrkanal entlang, als ein Pfiff hinter meinem Rücken mich zwang, stehen zu bleiben. Zwischen den feinen Herrschaften im Sonntags-Ausgehstaat, einem Regiment preußischer Soldaten mit Pickelhaube und einem Dutzend spielender Gören, deren Gesichter mit Dreck beschmiert waren, stand sie. Ihr langes schwarzes Haar hing offen über ihre Schultern und ihr schlanker, wohlgeformter Körper steckte in einem einfachen, braunen Sackkleid. Aus blitzenden Haselnuss-Augen grinste sie mich spitzbübisch an. Neben ihr auf einer Steinbalustrade, welche den Kanal vom Ufer trennte, lagen Malutensilien: Pinsel, Farbtuben sowie eine Mischpalette. Auf eine Staffelei hatte sie eine noch unbemalte Leinwand gestellt.

„Wohin des Weges, hübscher Bursche?“, rief sie mir zu. „Wollt Ihr ein Portrait?“

Ich glaubte meinen Ohren nicht und traute meinen Augen kaum. Von den Weibern erwartete ich standesgemäß, dass sie ihre Kinder hüteten, das Essen kochten und im Hause für Ordnung sorgten.

„Seid Ihr taub oder warum starrt Ihr mich so an? Habt Ihr noch nie eine Malerin gesehen?“

Mein verunsicherter Anblick schien sie zum Lachen zu bringen. Was für eine unverschämte Person, dachte ich, doch ihre kecke Art gefiel mir und machte mich nervös.

„Ihr gedenkt, mich zu portraitieren? Was soll das kosten?“

„Nicht viel. Nur einen Kuss“, sagte sie, spitzte ihre Lippen und zwinkerte mir zu.

„Habt Ihr keinen Ehegatten zum Poussieren?“

Sie kicherte und erklärte: „Die Kunst ist mein Gemahl. Setzt Euch und ich werde Euch meine Liebe beweisen.“

Sie wies mir mit ihrer farbbesudelten rechten Hand einen Platz auf einem Stein neben der Balustrade zu. Ich ließ mich darauf nieder, beobachtete sie beim Mischen ihrer Farben und fragte sie nach ihrem Namen.

„Johanna. Nur nicht so heilig wie die heilige Johanna von Orléans. Ick bin die schwarze Johanna von Berlin, wa.“

Während sie mein Gesicht auf die Leinwand pinselte, versank Johanna in ihrer Arbeit. Ihre lebhaften braunen Augen schweiften von meiner Positur und ihrem Bild hin und her. Ihr Handwerk hingegen fesselte meinen Blick.

Nach einer Weile fragte sie mich: „Seid Ihr schon eingeschlafen oder wollt Ihr Euer Portrait jetzt begutachten?“

Von Neugierde gepackt, erhob ich mich von meinem Platz und trat an ihre Staffelei heran. Auf dem Bild standen drei Knöpfe meines in Wirklichkeit bis oben geschlossenen Hemdes offen. Meine Augen musterten mein Abbild voller Erwartung. Ich fühlte mich etwas perplex: „Was bringt Euch auf die Idee, mich halbnackt zu malen?“

„Der schöne Kerl, der mir soeben Modell gestanden hat. Möget Ihr mich nun mit einem Kuss bezahlen?“

Ihre rechte Hand ruhte bereits auf meinem Rücken und gab mir mit ihren knetenden Fingern Ideen, in welche Regionen sie des Nachts wandern könnten. Ich hoffte, sie würden mich kneifen, um mir zu zeigen, dass ich nur träumte. Johanna magnetisierte mich wie kaum eine andere Frau zuvor. Schamlos zog sie mich inmitten der Spaziergänger an ihre Lippen und ließ ihre Zunge in meinem Munde baden. Jeder hatte Gelegenheit, Zeuge unseres unschicklichen Spiels zu werden. Aus Scham wollte ich mich von Johanna losreißen, mich in meiner Kammer in Wedding einschließen und dieses Teufelsweib mitsamt der Anziehung, die es auf mich ausübte, bedichten. Ich war kein Schiller oder Goethe, doch meine Seele fand Kraft darin, meine Gedanken und Gefühle in Worte zu fassen. An diesem Tag sollte ich noch nicht dazu kommen. Johanna schlug vor, sie später am gleichen Ort abzuholen und nach Hause zu geleiten. „Bis dahin ist auch dein Gemälde getrocknet“, sprach sie und strich über mein Gesäß.

Meine Nackenhaare richteten sich auf. Offensichtlich scherte sie sich weder um damenhafte Etikette noch um das ungeschriebene preußische Verbot, auf offener Straße unsittliche Berührungen auszutauschen. Ihre Unsittlichkeit aber war es, die mich elektrisierte und mich am Abend zu ihrem Platz am Landwehrkanal zurückkehren ließ.

Sie hatte bereits ihre Malutensilien zusammengepackt und saß auf dem Stein an der Balustrade. An ihren staubigen Rockzipfeln lehnte mein Portrait. Johanna lächelte von Weitem und ich stellte mir die Frage, wie ein Frauenzimmer ein derart vogelfreies Dasein führen konnte.

Bei einem Spaziergang am Kanal gab sie mir so manche Antwort: „Ich verließ des Nachts Mann und Kind, bin durch die Lande gewandert und habe auf Gehöften als Magd gearbeitet. Mein Wille und das Schicksal führten mich schließlich nach Berlin. Ich wollte hier schon immer meiner Künstlernatur frönen und nun tue ich es.“

Sie lebte in einer schäbigen Baracke am Rande von Rixdorf. Johanna pfiff auf zwei Fingern einen Kutscher heran, der uns auf seinem Fuhrwerk mitnahm. Ich als Kavalier schleppte Farben, Staffelei und Leinwände und hielt während der Fahrt zu ihrem Quartier ihre schmutzige, zarte Hand. Sie erzählte mir von ihrer Liebe zur Malerei, die sie erst entdeckt hatte, nachdem sie mit einem reichen Advokaten verheiratet worden war. Die Ehe empfand sie als Unglücksfalle und nach der Geburt ihrer Tochter stand sie vor der Wahl, entweder ihrem Leben ein Ende zu setzen oder ins Ungewisse zu flüchten. Johanna war mutig: Sie tauschte ihr nobles Bürgerhaus mitsamt der adretten Roben gegen Baracke und Sackkleider.

Vor ihrer Behausung wusch sie sich die verdreckten Hände in einer Regentonne und gewährte mir Einlass. In der Mitte ihrer Bude stand ein einfacher Holztisch mit zwei Schemeln davor. Auf dem Tisch gesellten sich Flaschen und benutztes Blechgeschirr zu Farbtuben und Pinseln, in einer Ecke diente ihr eine Matratze als Nachtlager.

„Lass uns Feuer machen und eine Suppe kochen“, sprach sie. „Sobald wir das Mahl bereitet haben, trinken wir zusammen einen selbstgebrannten Schnaps.“

Wir schnippelten in Gemeinschaftsarbeit Kartoffeln, Kohl und Wurzelgemüse. Johanna machte Feuer im Ofen und kredenzte uns ein wohlschmeckendes Süppchen. Wie ich schnell bemerkte, kannte sie sich nicht nur mit der Kunst an der Staffelei aus, sondern war auch am Herd eine Meisterin.

„Du kannst vorzüglich kochen“, ließ ich sie wissen.

„Ach, das lernen wir Mädchen doch als Rüstzeug für die Ehe“, meinte sie.

„Und Schnaps brennen?“

„Das hat man mir auf meiner Wanderschaft nach Berlin beigebracht“, antwortete Johanna leicht nachdenklich. „Ich traf einen fahrenden Fuselhändler, der mir auf seinem Pferdewagen Unterschlupf gebot. Welch lustige Zeiten das doch waren! Wir soffen und liebten uns in den Feldern.“

Читать дальше