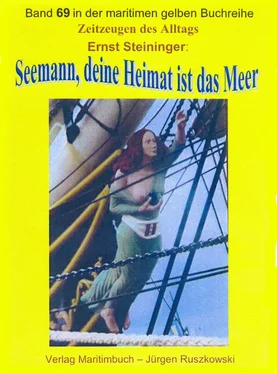

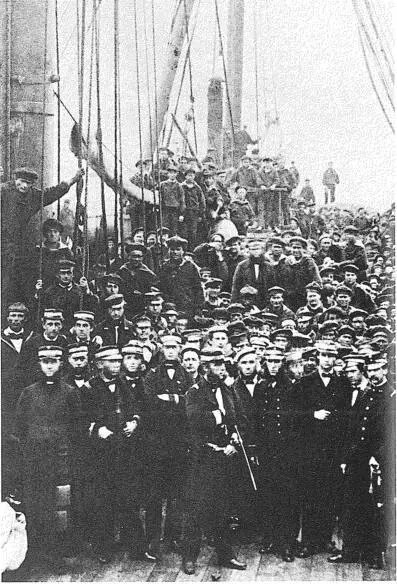

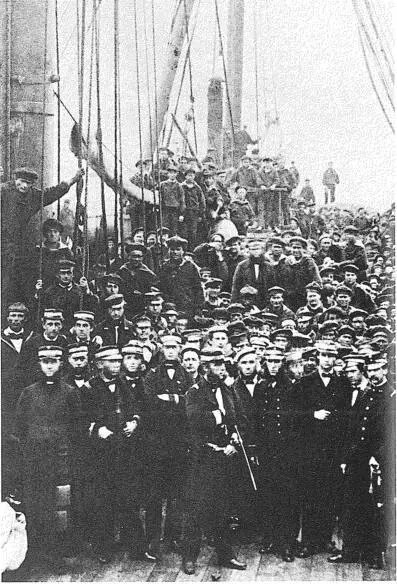

Tegetthoff mit versammelter Besatzung auf seinem Flaggschiff SCHWARZENBERG – Foto: Wikipedia

Dann, bei nächtlicher Dunkelheit verholte er, von den Dänen unbehelligt, sein Geschwader nach dem nahe gelegenen „Cuxendorf“. Die alten Dänen, die den Ausbruch irgendwie verschlafen hatten, suchten noch eine Weile vergeblich nach dem verschwundenen Feind und trollten sich schließlich nach Hause – weit hatten sie es ja nicht…

Der geneigte Leser mag sich vielleicht wundern, warum ich die Stadt Cuxhaven, immerhin ein doch recht bedeutsamer Ort in der deutschen Marinegeschichte, so despektierlich einfach Cuxendorf nenne. Nun, weil ich als Seefahrtschüler einige Jahre da zugebracht habe. Während dieser Zeit sind mir so manche ihrer Bewohner, ist mir so manche Kneipe lieb und – teuer geworden. Das allein aber rechtfertigt meine unbotmäßige Vertrautheit natürlich nicht. Es ist einfach der dörfliche Charakter der Stadt, die je nach Sichtweise, entweder gar keins oder gleich mehrere Zentren hat. Deshalb, Cuxhaven hin, Cuxhaven her – ein Dorf ist es allemal.

Zurück zum Thema: Irgendwann war ich der Ignoranz und des Belächeltwerdens müde. Nachdem auch gezielte Hinweise auf den Erfinder der Schiffsschraube, den aus Böhmen stammenden Tausendsassa und Revierförster Josef Ludovik Frantisek Ressel nichts fruchteten, verzichtete ich schließlich auf marinegeschichtlichen Nachhilfeunterricht. Stattdessen versuchte ich es auf sarkastische Art und Weise. Wie würde wohl ein Seemann aus dem mittleren Westen der USA, vielleicht aus Kentucky, aus Dakota, aus Arizona reagieren, wenn er ständig gefragt würde: Sie als Kentuckianer, als Dakotaner, als Arizoneser, wie kommen denn Sie zur Seefahrt?

Eines der gängigsten Bonmots an Bord war, dass die Ahnung von der Seefahrt gleich hinter’m Deich aufhöre. Da ist schon was Wahres dran. Dennoch hatte es ein an der Waterkant aufgewachsener Junge wesentlich leichter als ein Binnenländer wie ich, die begehrten Planken, die für mich die „Welt“ bedeuteten, unter die Füße zu bekommen. Mein Weg zur Küste glich einem Hindernislauf. Ich war bereits siebzehn, als ich im Sommer 1957 im Hafen von Bremen zum ersten Mal aufregende Seeluft schnupperte, seegängige Schiffe sah...

Doch halt! So weit sind wir noch lange nicht! In der unmittelbaren Nachkriegszeit war Kinderarbeit kein Thema. Es verstand sich von selbst, dass ich als Ältester der kontinuierlich nachwachsenden Kinderschar meiner Mutter, die für Naturalien bei den Bauern in der Nachbarschaft „extra“ schuftete, bei der Feldarbeit helfen musste.

In den großen Ferien war ich dann – von früh bis spät – nur noch beim Lehner-Bauern. Und über die guten Sachen, die es zu Hause nicht so häufig gab, wie Butter, Käse, Speck, Eier, mit Marillenmarmelade gefüllte Krapfen – mir läuft gleich das Wasser im Munde zusammen – hätte ich fast die wund gescheuerten Knöchel vergessen, wenn ich barfüßig bei der Getreideernte die Garben zusammenhäufte und hinterher im Stoppelfeld die liegen gebliebenen Ähren auflas. Oder wenn mir beim „Führen“ der Zugpferde während des Heu-Einbringens der alte Ackergaul, an dessen Halfter ich mehr hing als ging, wieder einmal mehr auf die blanken Zehen trat. Zum Glück war der Untergrund der Bachwiese weich genug, und so häufig kam das ja auch nicht vor…

Und dennoch, dennoch hatten wir – mein nächstfolgender Bruder und die gleichaltrigen Dorfkinder – einen Abenteuerspielplatz ohnegleichen. Es war der Bach, ein urtümlicher, mit windschiefen Weiden, hohen Pappeln und Erlen und allerlei Gesträuch gesäumter, träg dahin fließender Bach. Der Bach, der unsere Wohnbaracke vom Dorf und von den benachbarten Bauernhöfen trennte, war dann auch der Grund, warum sich unsere Boten- und Arbeitsgänge, unsere Spuren oft genug – trotz aller Strafandrohungen und Strafgerichte – in seinem Mäander verloren.

Der Bach, der meinem Geburtsort Prambachkirchen seinen Namen gab, war eine Welt für sich. Während des Winters schlitterten wir in unseren Alltagsschuhen – Schweinslederschuhen mit einer dicken Sohle aus Holz, deren Ränder mit einem Eisenband beschlagen waren – über seine in unterschiedlicher Eisstärke gefrorene Oberfläche. Der Uferbereich mit den tückischen Baumwurzeln, leicht abbrechenden Überhängen und dünnen Eisrändern war tunlichst zu meiden. Aber mit den eisenbeschlagenen „Sohlen“ ließ es sich bestens bremsen – oder auch nicht. Na, jedenfalls konnte man auf glattem Terrain mit diesem Armeleute-Schuhwerk, „Hoizschuabunscha“ genannt, doch immerhin laufen. Auf nassem Schnee hingegen waren sie die reinsten „Haxlbrecher“, weil der schnell anpappende Schnee eine normale Gangart nicht mehr zuließ. Immer wieder sah man sich gezwungen, die nach unten anwachsenden Kegel irgendwie wieder loszuwerden. Dafür eignete sich ganz hervorragend die meinen Schulweg querende Bahnkreuzung. Bei dieser „unvermeidlichen“ Beschäftigung beherrschte mich stets der Gedanke, dass mich der klobige Schuh im engen Zwischenraum der Doppelschiene festhalten könnte und…

Es wäre ja nur zu gerecht gewesen, dass mein hartherziger Stiefvater, der mir keine anständigen Schuhe vergönnte, durch meinen Tod bestraft würde. Ich war klein, mein Herz war rein, und ganz sicher würde ich zu einem Engelein! Aber zu Tode gerädert werden, dass musste nun auch nicht sein – schon der erste Pfeifton des sich nähernden Triebwagens brachte mich wieder ganz schnell auf Trab…

Im Frühling strotzte der Uferbereich des Baches nur so vor Schlüsselblumen, Buschwindröschen, „Hänsel-und-Gretel“ (so nannten wir das Echte Lungenkraut) und auch Veilchen. Mit einem kleinen Sträußchen duftender Veilchen war es dann auch gar nicht schwierig, der verstimmten Mutter den Wind aus den Segeln zu nehmen. In der warmen Jahreszeit aber, da waren die Sorgen meiner Mutter wegen unserer Bach-Exkursionen schon sehr berechtigt. Trotzdem hatte sie nichts dagegen, dass wir gelegentlich das Abendbrot mit einem eigenhändig gefangenen Fisch aufbesserten. Unsere Art zu fischen war, dass wir mit bloßen Händen die ausgewaschenen Höhlungen unter Wurzeln und Steinen abgriffen. Spürte man einen Fisch, so durfte man keineswegs sogleich fest zugreifen; oh nein, ganz gefühlvoll musste man die „hohle“ Hand bis zum Kiemenbereich bringen, um dann blitzschnell zuzufassen.

Das war nicht ganz ungefährlich! Nicht immer waren es nur Fische, was man da griff. Manchmal hatte man einen Krebs am Finger, und Schlangen und Bisamratten waren auch keine Seltenheit. Außerdem gab es dort und da tückische Tümpel, die meinem kleineren, des Schwimmens unkundigen, Bruder auflauerten – und mich dadurch ebenfalls in Gefahr brachten. Es waren aber nicht so sehr die „natürlichen“ Gefahren, die meine Mutter beunruhigten. Was ihr vielmehr Sorge bereitete, waren die Kriegsrelikte, die wir ja ebenfalls nach Hause schleppten. Aus gutem Grund, denn dafür gab es beim Schrotthändler, unserem Stiefvater, bares Geld…

Auch noch Jahre nach Kriegsende war rund um mein Heimatdorf Kriegsgerät auffindbar. Die Wälder und Gehölze, Sandgruben und Lehmkuhlen – und nicht zuletzt der Bach – waren verseucht damit. Der Grund: Versprengte Reste der Waffen-SS, die nicht mehr wussten, wohin denn nun, hatten sich in den letzten Kriegstagen in der Gegend herum getrieben. Außerdem gab es da noch eine strategisch wichtige Brücke, die wohl noch verteidigt worden war. Grund genug für die Amis, mal kurz hinzulangen.

So wollte es die Geschichte, dass die Gemeinde Prambachkirchen, Bezirk Eferding, Land Oberösterreich, aufgrund ihrer Lage an der Bundesstraße 129 zu einem der letzten Schauplätze des zweiten Weltkrieges wurde. Kurioserweise blieb der Ort selbst von größeren Schäden verschont. Das Resümee: Die Brücke zerstört, das Nachbardorf in Flammen, weggeworfenes Kriegsgerät allenthalben. Fürwitzige Jungen meines Alters wurden noch Jahre danach beim Sammeln von Schrott jeglicher Art verstümmelt oder gar getötet…

Читать дальше