Fünfzehn Jahre später, an dem Tag, an dem Aline stirbt, sitzt Marie wieder an ihrem Bett. Sie hält die leblose, kalte Hand des Mädchens, blickt in ihr vom Tod entstelltes Gesicht, sieht ihren leicht verzerrten Mund und die Zahnlücke zwischen den geöffneten Lippen und flieht vor Grauen aus dem Zimmer.

Ich bleibe jetzt bei ihr und gehe nicht mehr weg“, sagt Marie zu der Schwester, die ins Zimmer gekommen ist, um die Werte zu kontrollieren. „Puls 170, Blutsättigung 60, Temperatur 41“, liest sie die Zahlen ab und überträgt sie in die Krankenakte. Dann klammert sie die Akte wieder sorgfältig ans Bett und wendet sich Marie zu.

„Sie wollen hier bleiben? Das kann doch noch eine Ewigkeit dauern.“

Marie stockt der Atem. Was bedeutet dieser Satz: Das kann doch noch eine Ewigkeit dauern ? Für Marie beschreibt er das schlimmste Unglück, das einem Menschen zustoßen kann, etwas Unvorstellbares, etwas das nicht zu ertragen ist. Er bedeutet das langsame, qualvolle Sterben des eigenen Kindes, ihrer erstgeborenen Tochter, die gerade erst achtzehn Jahre alt geworden ist. Das kann doch noch eine Ewigkeit dauern – was für ein unmenschlicher Satz!

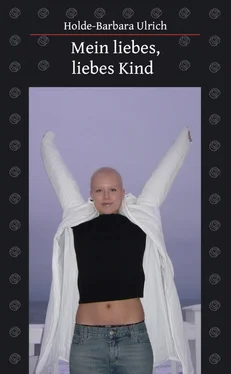

Eine Ewigkeit dauern? – Nein, das kann es nicht, und das darf es auch nicht! Was redet die Schwester denn da?! Weiß sie nicht, was hier geschieht? Sieht sie nicht, dass Marie am Bett ihres sterbenden Kindes sitzt? Einer Sterbenden, die vor drei Monaten noch, an einem vor Kälte klirrenden Tag, mit ihrer Familie und ihrem Liebsten am Meer war und sich vor Glück in den Himmel reckte. Sie wird auch nicht wissen, dass der Krebs, ein unvorstellbar seltener, bösartiger, heimtückischer Krebs, ein Krebs, der so junge Menschen höchst selten anfällt, dieses Glück in Windeseile vernichtet hat.

Ja, eine Sterbende, die wegen ihrer Schmerzen und ihrer Todesangst vor Tagen ins Koma geschickt wurde, die seit Wochen nicht mehr sprechen kann, die auch das Sehen verloren hat, die nicht mehr imstande ist, ihren Kopf zu bewegen und nicht mehr allein atmen kann, die nur noch mit einem Schnitt in die Luftröhre in der Lage ist, mühsam dem Tod entgegen zu röcheln. Das alles steckt in dem grausamen Wörtchen das und schlägt jede Ewigkeit aus dem Feld. Wenn die Schwester meint, das Wort Ewigkeit verheiße vielleicht Trost, dann irrt sie sich, oder sie ist herzlos und abgestumpft. So unglaublich es scheint, Marie kann für Aline nur noch hoffen, dass sie so schnell wie möglich aus dieser Art Ewigkeit , bar jeder Hoffnung, erlöst werden wird.

Bleich und bewusstlos, wie sie da liegt, mit ihren dichten blonden Stoppelhaaren und den langen dunklen Wimpern auf ihren weißen Wangen sieht sie aus wie eine leblose, aus Wachs geformte Puppe. Aber noch lebt sie. Apparate, Spritzen und Infusionsnadeln bewegen ihren Kreislauf, stoßen den Takt ihres Herzens an, helfen ihr bei der schweren, knisternden Arbeit des Atmens und halten ihren Stoffwechsel in Gang.

Marie nimmt Alines leichte, schmale Hand, die schlaff auf dem Laken liegt, und drückt sie an ihre Wange, während die Schwester geübt den Sitz der Kanülen prüft. Als sie den Kopf der Kranken zur Seite hebt, sieht Marie, dass auch in die Halsbeuge eine Kanüle gepflanzt ist, was an dieser zarten, empfindlichen Stelle besonders grausam aussieht.

Es ist ihre Tochter, die hier liegt, ihr kleines Mädchen, mit dem sie von Anfang an ihr Herz teilt, so dass sie beide einherzig sind. Wie soll sie, wenn Aline jetzt stirbt, mit halbem Herzen weiterleben?

Einem plötzlich eintretenden Impuls beim Anblick der in der Halshaut steckenden Kanüle folgend, will Marie der Schwester, die immer noch an den Drähten, Kabeln und Schläuchen hantiert, diese Frage vorhalten. Aber sie tut es nicht. Die Schwester ist nicht zuständig für solche Fragen. Da müsste sie sich schon an Gott wenden, wenn es ihn gäbe, an das Schicksal vielleicht, wenn sie wüsste, was das ist, oder an einen allwissenden Psychologen.

Nein, sie will niemanden fragen. Was helfen Antworten, wenn sie ihr Kind nicht gesund machen können?! Selbst wenn ihr jemand erklären könnte, wie sie ohne Aline leben soll, würde sie es nicht wissen wollen. Erklärungen dieser Art sind sinnlos für sie, weil sie ohne ihr Kind vielleicht leben könnte, aber nicht leben will.

Plötzlich, panisch geradezu, steht sie von ihrem Stuhl auf und läuft erregt durch den Raum, so dass die Schwester, die gerade die Medikamente austeilt, erstaunt aufblickt. Gibt es denn überhaupt noch etwas, was sie für Aline tun kann, fragt sich Marie. Sie kann doch hier nicht einfach nur sitzen und auf den Tod warten!

Vor innerer Erregung beginnt sie zu zittern. Ganze Szenarien laufen durch ihren Kopf. Sie könnte Aline auf den Arm nehmen und sie nach Hause bringen, sie könnte sich gemeinsam mit ihr aus dem Fenster stürzen, sie könnte ein Schlafmittel nehmen, sich neben sie legen und mit ihr zusammen sterben...

Soll sie den Professor rufen, von ihm Rechenschaft verlangen, ihn zum Handeln auffordern? Und, falls er nichts tut, ihn des Totschlags bezichtigen?

Langsam sackt sie in sich zusammen, geht zu Alines Bett, setzt sich wieder neben sie. Es ist ohne Belang, ihr Kind noch in irgendein Recht zu setzen, jetzt, wo der Tod schon die Tür aufstößt. Begriffe wie Recht und Unrecht haben keine Bedeutung mehr. Das einzige Maß, das hier gilt, ist die Zeit. Sekunden, Minuten, die verrinnen, ganz und gar unabhängig von Besserung oder Verschlechterung, Leben oder Tod. Die Zeit verrinnt und nimmt Alines Leben mit. Die Zeit ist der Tod.

*

Die Schwester ist fertig mit ihren Verrichtungen und streicht dem Mädchen behutsam über den Kopf, hebt ihren Oberkörper ein wenig an und schüttelt ihr das Kissen auf. Aline reagiert mit einem knarrenden Ton aus dem Röhrchen, das aus der Schnittwunde unter dem Kehlkopf kommt. Marie erschrickt, nimmt es aber als Lebenslaut und ist dankbar dafür. Sie sieht hoch und versucht ein Lächeln. Die Schwester nickt ihr zu und sagt: „Ich besorge Ihnen einen Schlafsessel.“

Zwei Pfleger bringen kurz darauf einen Armlehnensessel aus dem Besucherraum und stellen ihn ans Fenster. Später kommt ein Arzt. Er blickt kurz auf den Monitor, ohne etwas zu sagen, und sieht vor sich hin. Dann erkundigt er sich, weil irgendetwas gesagt werden muss, nach Maries Befinden.

„Ich werde bei Aline bleiben“, sagt sie und weist mit dem Kopf auf den Sessel.

„Sie können unmöglich in dem Sessel schlafen, sie brauchen ein Bett. Ich kümmere mich darum“, sagt der Arzt, froh darüber, etwas veranlassen zu können, weil sonst nichts mehr zu veranlassen ist. Er geht mit einem freundlichen Kopfnicken aus dem Zimmer. Kurz darauf rollt ein Pfleger ein zweites Bett in den Raum.

Marie rückt es dicht an Alines Bettgestell heran und legt sich nieder. So eng, wie es geht, schiebt sie sich an die Kranke heran. Sie nimmt ihre Hand, streichelt ihr Gesicht, legt vorsichtig ihren Kopf auf Alines Schulter, spürt das tröstliche Pochen der Halsschlagader, küsst sie immer wieder, umfängt sie sacht, behält sie weinend in ihren Armen, bis sie erschöpft neben ihr einschläft.

Kurz vor halb sieben wacht sie auf. Ihr ist, als hätte sie jemand angestoßen. Das Gesicht von Nässe aufgequollen, blickt sie um sich. Nichts hat sich in dem Raum verändert. Alles ist so, wie wenige Stunden zuvor. Das milchige Licht der Nachtlampe fällt matt auf Alines Gesicht. Sie liegt unbeweglich in ihrem Bett. Aber die Stille um sie herum hat einen anderen Ton. Es fehlt etwas. Und plötzlich weiß Marie, was es ist: Das Rasseln des Luftholens ist verstummt. Aline atmet nicht mehr! Gleich darauf setzt der schrille Warnlaut des Kontrollgerätes ein. Marie springt aus dem Bett und stürzt den endlosen, leeren Klinikkorridor entlang. Laut ruft sie um Hilfe.

Читать дальше