17 Die Bauhaussiedlungen und das Otto-Haesler-Museum

Architektur auf Weltniveau

Was den Berlinern Mies van der Rohe oder den Dessauern Walter Gropius bedeutet, das ist der Architekt Otto Haesler für Celle. Ja, doch, man darf ihn ruhig in einem Atemzug mit so berühmten Namen aus Kunst und Design in Verbindung bringen, gilt er schließlich neben diesen Vertretern des Bauhauses als bedeutender Architekt des „Neuen Bauens“, eines Baustils, der in den zwanziger und dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts seinen Siegeszug begann. Otto Haesler ersann sozusagen den sozialen Wohnungsbau und schuf damit bezahlbare, praktische und verbesserte Wohnformen für Leute mit kleinerem Geldbeutel – die von ihm entworfenen Wohnungen galten in der Weimarer Republik als so preisgünstig wie komfortabel. Er setzte seinen Stil, besonderes Kennzeichen sind unter anderem die nach dem Sonnenstand ausgerichteten Flachdächer, in seinen späteren Celler Jahren (insgesamt war er von 1906 – 1933 hier ansässig) als freischaffender Architekt konsequent um und verhalf damit der damals etwa 25.000 Einwohner zählenden Stadt Celle zu einem Ruf, der den Vergleich mit Berlin, Kassel oder Frankfurt nicht zu scheuen brauchte. In der Zeit entstanden mehrere Bauhaussiedlungen, im Volksmund alsbald „Klein-Marokko“ genannt: 1924 „Italienischer Garten“, 1925 „Georgsgarten“ und 1928 die Siedlung „Galgenberg/Blumläger Feld“. Zu den international zehn wichtigsten Bauwerken des Bauhausstils zählt heute die Altstädter Schule, welche 1927/28 ebenfalls von Haesler erbaut wurde. Mit dieser so genannten „Glasschule“ und dem danebenstehenden Rektorenhaus wurde Celle seinerzeit zum Mekka für Fan des Stils „Neues Bauen“. 1930 kam das 350 Quadratmeter große Ernestinum-Direktoren-Wohnhaus dazu, welches heute als Kunst-Galerie genutzt wird. In der Siedlung „Blumenläger Feld“ ist das Otto-Haesler-Museum unterbracht, das sehr anschaulich original erhaltene und eingerichtete Bauhauswohnungen zeigt, ebenso das Wasch- und Badehaus von 1931, dem 156 Wohnungen zugeteilt waren, sowie eine rekonstruierte Flüchtlingsunterkunft von 1945 und eine Arbeiter-Wohnung im Stil der 50er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts. Haesler hat in Celle viele Spuren hinterlassen, nicht nur im Stil „Neues Bauen“. Einen Stadtplan, in dem die wichtigsten Haesler-Arbeiten (Umbauten, Bauten) verzeichnet sind, finden Sie im Internet unter: otto-haesler-stiftung.de/Haesler-Stadtplan.

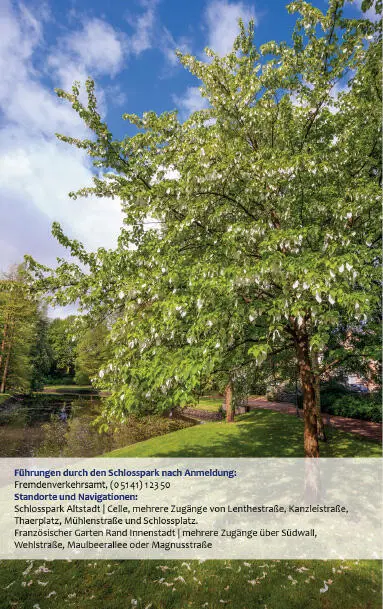

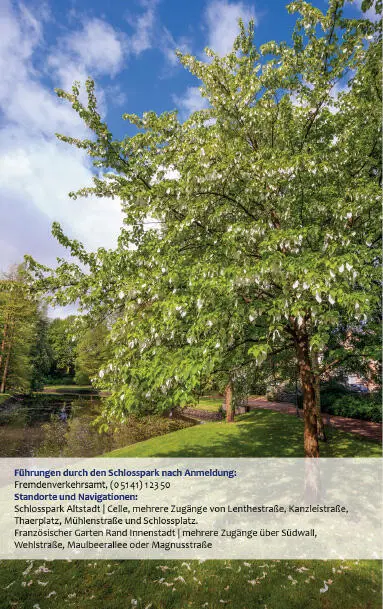

18 Der Schlosspark

Exotische Baumflora in historischer Kulisse

Wissen Sie, wie eine Flatterulme aussieht, eine Sumpfzypresse oder ein Taschentuchbaum? Nein? Hier finden Sie Antworten!

Der knapp sechseinhalb Hektar große und frei zugängliche Celler Schlosspark ist berühmt für seine exotische Baumvielfalt. Hier können Sie in Ruhe und mit der großartigen Kulisse des Celler Schlosses vor Augen spazieren gehen, dabei Ihre botanischen Grundkenntnisse erweitern und sich an Exotik pur erfreuen. Kaum jemand schenkt nämlich den fremdländischen Naturdenkmälern viel Aufmerksamkeit, dabei sind sie

eigentlich gar nicht zu übersehen. Die Sumpfzypresse mit ihren Luftwurzeln, selten genug hierzulande, hat immerhin einen Umfang von drei Meter zwanzig, der Taschentuchbaum, im Norden gelegen und botanisch korrekt Davidia involucrata benannt, trägt Blüten, die wie weiße Taschentücher aussehen. Sie finden im Südosten des Parks eine kaukasische Flügelnuss sowie einen Zuckerahorn und einen Urweltmammutbaum, den Metasequoia glyptostroboides. Auch Amberbaum, ebenso wie Ginkgo und Zerreiche, haben hier ihre Plätzchen, im nördlichen Teil stehen eine Papierbirke, Betula papyrifera, und eine Götterbaum. Insgesamt über 50 besondere Baumarten laden zu einem botanisch äußerst bemerkenswerten Rundgang ein. Kleine Schilder kennzeichnen die Bäume und vermitteln dem Betrachter entsprechende Infos.

Der Schlosspark war das ursprüngliche Gebiet von Schlossbefestigung mit Wall und Graben, die Anlage wurde ab 1784, beginnend an den westlichen Bastionen, und bis 1827 fortsetzend geschleift, das Material größtenteils in den ursprünglich sehr breiten Schlossgraben verfüllt. Die Bäume wurden anschließend neu gepflanzt, eine Pappelallee diente fortan als Promenade und Rundumweg. Als englischer Landschaftspark konzipiert, wurde der Schlosspark (er gehörte seinerzeit zur Sommerresidenz der Welfen) zwischen 1847 und 1866 nach den Plänen des Hannoveraner Garteninspektors Schaumburg angelegt. Neben den Bäumen fällt eine Bronzeskulptur noch besonders ins Auge: der berühmte Hengst Wohlklang (mit seinem Betreuer Günter Nagel) in der „Freiheitsdressur“. Anlässlich des 250-jährigen Jubiläums des Landgestüts 1985 wurde die Skulptur, eine Gabe der Sparkasse, im Schlosspark platziert. Hengst Wohlklang, 1965 als Dreijähriger in die damals noch in Westercelle gelegene Hengstprüfungsanstalt aufgenommen, galt ob seiner Schnelligkeit als einer der besten Hengste des Celler Landgestüts. Bald fiel auf, dass das Tier gerne auch mal auf zwei Beinen stand, sich gut reiten ließ und Prüfungen mühelos bestand. Talent und Können führten ihn und Nagel nach London und dort begeisterte das Tier ebenfalls das Publikum – woraufhin die Queen Ross und Reiter zur privaten Vorführung nach Windsor einlud.

Gehören Sie zur Sorte besonders dendrophiler Menschen, können Sie sich zudem weitere exotische und einheimische Bäume anschauen, siehe auch S. 154. Im Französischen Garten beispielsweise finden Sie unter anderem einen Geweihbaum, eine Mähnenfichte und eine Tränenkiefer.

19 Das Atelier des Künstlers Fritz Graßhoff

Schlager versus Halunkenpostille

Von 1946 bis 1967 lebte der Autor und Maler Fritz Graßhoff (Jahrgang 1913) in Celle in der Bahnhofstraße. In seinem bis heute bestehenden Atelier, das inmitten eines idyllischen Gartens liegt, schuf er in jenen Jahren einige seiner bekanntesten Liedertexte wie „Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise“, einst gesungen von Hans Albers – und dessen berühmtestes Lied. Er dichtete seinerzeit für viele weitere namenhafte Interpreten, sie alle verhalfen ihm dabei zu großer Bekanntheit.

Graßhoffs Ruhm gründete sich lange auf diese eingängigen Schlagertexte, die für ihn Mittel zum Zweck des Broterwerbs waren: „Davon lebe ich, damit ich schreiben und malen kann, was mir Spaß macht!“ war sein Credo. Auf die Frage, was für ihn der Unterschied zwischem einem Song und einer Ballade sei, antwortete er, es sei der gleiche Unterschied wie zwischen einer Spitzen- und einer Matrosenbluse. Das Dichten sicherte seinen Lebensunterhalt, doch damit lebte er seine Leidenschaften aus: malen, zeichnen, schreiben, übersetzen und reisen. Ob Südschweden, Griechenland oder Türkei, stets brachte er sich geistig verwertbares Material von den Reisen, die oft monatelang dauerten, mit, Bilder und Zeichnungen beispielsweise, die Texte des schwedischen Nationaldichters Carl Michael Bellman oder Passagen aus römischen und griechischen Werken, die er jeweils ins Deutsche übersetzte. Sein letztes Werk dazu war die Übersetzung des römischen Satirikers Martial.

Seine lyrischen Texte jedoch, geprägt von Kriegserlebnissen, erzielten weniger Erfolg, umso mehr neben den Schlagertexten die teils derben und frechen Balladen und Moritaten wie in der „Halunkenpostille“ niedergeschrieben und vielfach vertont wurden. Graßhoff war als Autor und Maler gleichermaßen begabt, über zwanzig Gedichtbände stammen aus seiner Feder, die erste Kunstausstellung gab er in der Kestnergesellschaft in Hannover. Es folgten andere in Köln, Duisburg und Hamburg. Auch hier fanden die Kenner zum Vergleich berühmte Namen. Als Einzelkämpfer und Nonkonformist in der Kunstwelt ziemlich verschrien, hielt er sich jedoch von allen Vereinsmeiereien fern und pflegte eine noble Distanz zum „Betrieb“. 1980 veröffentlichte er seinen autobiographischen Roman „Der blaue Heinrich“ und niemand scherte sich darum. Da kehrte er, den die Liebe einst nach Celle verschlagen hatte, siebzigjährig Deutschland den Rücken und wanderte nach Kanada aus, wo er bis zu seinem Tode im Februar 1997 wohnen blieb. Dort „von allen meinen sogenannten Heimaten, vermutlich nun mehr meiner letzten, dürfte mir diese am meisten zusagen“, widmete sich der Künstler überwiegend der Malerei. Am Ufer des Hudson Rivers fand er seinen inneren Frieden – und sein langes Schaffen schließlich auch den angemessenen Platz in Literatur und Kunst. „Wohlan, ich bin kein Zuckerbäcker, sondern ein Brotbäcker in Hemdsärmeln, der mit Humor, Satire und Gesellschaftskritik würzt“ ...

Читать дальше