Tipps zum Umgang mit fehlender akustischer Lokalisation

Durch Drehung des Kopfs wirst du in manchen Situationen die Richtung eines konstanten Geräusches abschätzen können. Fokussiere dich dabei auf die sich verändernde Lautheit und Klangfarbe. Technische Hilfsmittel (wie ein Cochlea Implantat) können die akustische Lokalisation bei einem Mono verbessern.

Taubheit = nichts Hören = Stille ?

Hier haben wir ein weiteres klassisches Beispiel dafür, wie leicht die Auswirkungen des einseitigen Hörverlusts auf das Leben eines Monos unterschätzt werden können. Was vielen Menschen nicht bewusst ist: Spätertaubung bedeutet in den meisten Fällen nicht Ruhe sondern Lärm! Statt gerichteter akustischer Signale aus der Umwelt liegen autonome und wild tobende Ohrgeräusche vor. Diese werden als Tinnitus bezeichnet. Der Begriff stammt vom lateinischen Wort für klingeln „tinnire“ ab. Grundsätzlich ist Tinnitus in den meisten Fällen keine eigenständige Erkrankung, sondern ein Symptom unterschiedlicher Störungen.

Wie hören sich die Ohrgeräusche an? Die Antwort darauf fällt bei jedem betroffenen Mono individuell aus. Neben dem erwähnten Klingeln wird Tinnitus unter anderem auch in Form von Brummen, Knacken, Rauschen, Pfeifen, Piepen oder aus der Kombination mehrerer dieser Effekte wahrgenommen. Die Tonlage und die Lautstärke variieren ebenfalls. Zudem kann sich der Tinnitus über die Zeit statisch konstant oder dynamisch verändernd anhören. Was die Ohrgeräusche jedoch gemeinsam haben: Sie sind präsent, sie sind anstrengend, sie sind unabhängig von der Umgebung und sie verhindern Stille.

Doch wieso existieren Ohrgeräusche, wo eigentlich nichts mehr gehört werden kann? Typischerweise ist Tinnitus als Symptom einer Gehörschädigung durch zu intensive Geräuschbelastung, wie etwa Musik oder Maschinenlärm, oder als temporärer Stressindikator bekannt. Doch die Ursachen für Ohrgeräusche sind weitaus vielfältiger. Sie liegen etwa auch in Autoimmunerkrankungen, Tauchunfällen, Infekten und Schwerhörigkeit.

In den häufigsten Fällen existiert ein sogenannter subjektiver Tinnitus, der lediglich vom Patienten wahrnehmbar ist. Dabei ist keine Schallquelle verantwortlich für die störenden Höreindrücke. Beim subjektiven Tinnitus handelt es sich metaphorisch gesprochen um ein „Softwareproblem“, dessen Existenz in der Datenverarbeitung durch Gehirn und Nervensystem vermutet wird. Hinweise darauf lieferten Probanden, bei denen der Hörnerv durchtrennt wurde. Trotz dieses Eingriffs blieben die Ohrgeräusche bestehen. Der niederländische Ausdruck „Fantoomgeluid“ für Tinnitus bringt diesen Aspekt auf den Punkt: Phantomgeräusch. Durch zum Beispiel Gefäßmissbildungen oder Bluthochdruck kann in seltenen Fällen auch ein objektiver Tinnitus entstehen, bei dem ein messbares, körpereigenes Störgeräusch auftritt.

Bei Ohrgeräuschen auf einem tauben Ohr handelt es sich um einen subjektiven Tinnitus, da ein objektiver Tinnitus mit einer Hörfähigkeit gekoppelt ist. Vor allem Spätertaubte leiden verstärkt an dem Symptom der Ohrgeräusche. Im Gegensatz dazu haben mir viele Monos berichtet, die bereits einseitig ertaubt geboren wurden, dass sie vom Tinnitus nicht betroffen sind. Ein Erklärungsansatz hierfür ist, dass das Gehirn eines Spätertaubten versucht, den aufgetretenen Hörverlust durch eine Hochregulierung der Sensitivität der zentralen Hörbahnen zu kompensieren. Gestützt wird diese Theorie durch Studien in schallisolierten Räumen. Gesunde Probanden verweilten dort für einige Minuten unter ungewohnt ruhigen akustischen Umgebungsbedingungen. Die Folge war einsetzender Tinnitus bei fast allen Teilnehmern.

Diese Erkenntnis kann so interpretiert werden, dass ein Spätertaubter nach Verlust der auditiven Wahrnehmung an Tinnitus leidet, da sein Gehirn auf Höreindrücke konditioniert war und bleibt. Als Allegorie hierfür dient ein analoger Fernseher. Wird diesem das Antennenkabel gezogen, so verschwindet das scharfe Bild und ein lautes, wildes Rauschen setzt ein.

Die Hardware (Gehirn und Hörnerv) funktioniert noch und bleibt eingeschaltet. Jedoch kommen keine gerichtete Signale (Hörimpulse) mehr an. Die Konsequenz ist ein wilder Kampf der Geräusche (Tinnitus), der nichts mit dem TV-Programm (akustische Umwelt) zu tun hat.

Das Gehör geht, der Tinnitus kommt. Ist dies der Fall, so ist von chronischen, subjektiven Ohrgeräuschen auszugehen, die dauerhaft bestehen bleiben. Ich fokussiere mich in den kommenden Textabschnitten auf diese Art Tinnitus, da mir diese am relevantesten für einseitig Ertaubte erscheint.

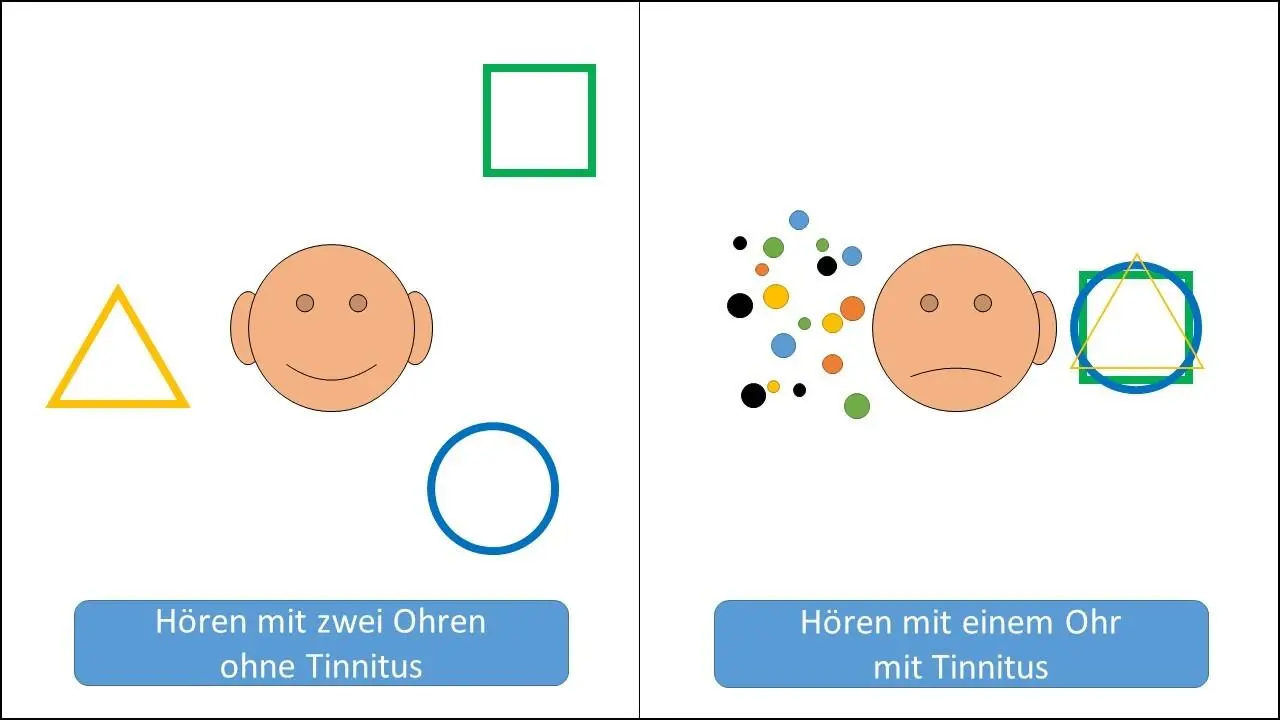

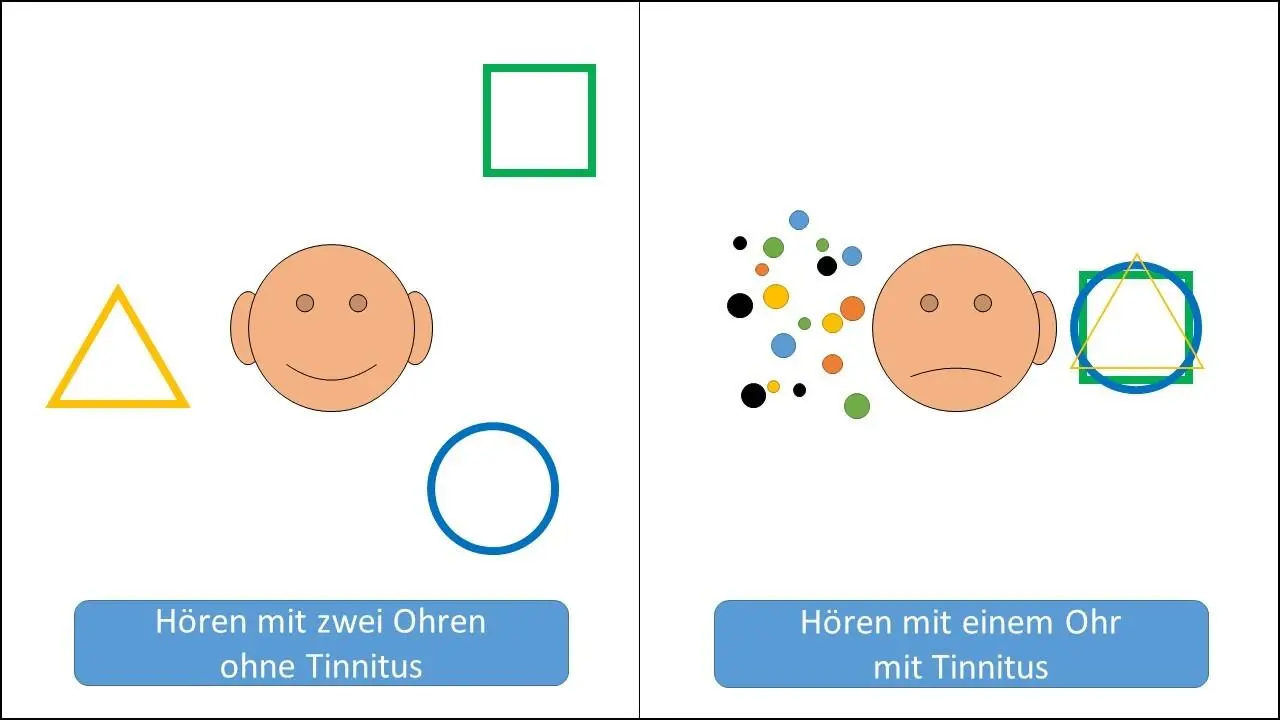

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht, wie Ohrgeräusche die auditive Wahrnehmung eines betroffenen Monos beeinflussen.

In der Grafik ist der Tinnitus ergänzt, neben den bereits erörterten Einschränkungen der fehlenden akustischen Lokalisation und des Kopfschattens. Dieser bewirkt, dass der Konzentrationsbedarf für die Fokussierung auf ein Geräusch oder einen Gesprächspartner weiter ansteigt. Die negativen Auswirkungen von Störlärm auf das Sprachverständnis steigen. Die empfundene Asymmetrie in der Wahrnehmung der Umwelt nimmt zu.

Umgangsformen mit dem Tinnitus

Du leidest an chronischem Tinnitus? Dominiert das Ohrgeräusch dein Bewusstsein? Hast du das Gefühl, dass deswegen Schlafstörungen, Angstzustände oder Depression ein Thema für dich sind? Betrachten wir es objektiv: chronischen Tinnitus bedeutet, dass dieser auditive Wahrnehmungszustand eine dauerhafte Herausforderung darstellt, die jeder Betroffene unterschiedlich annimmt.

1) Der Kampf

Gegen die Tatsache der bleibenden Ohrgeräusche anzukämpfen ist eine häufige erste Reaktion und erfordert den Verbrauch von viel Energie und Aufmerksamkeit. Wird sich der Tinnitus dadurch beeindrucken lassen? Davon ist wohl nicht auszugehen, im Gegenteil: die Präsenz des Themas wird im Bewusstsein zunehmen, die Intensität der Wahrnehmung der Ohrgeräusche wird steigen. Gefühle wie Wut und Verzweiflung werden bei ausbleibenden Erfolgen wachsen. Wird der Tinnitus als Gegner bekriegt, wird viel Energie vernichtet und es bleibt leider kaum Aussicht auf Erfolg.

2) Die Freundschaft

Soll ich mich denn etwa mit den Ohrgeräuschen anfreunden? Dabei ist Freundschaft doch eigentlich etwas Positives, sie basiert auf Vertrauen und Sympathie. Das Ziel, dem Tinnitus von Anfang an solche Gefühle aufrichtig entgegenzubringen, erscheint mir als eine zu hohe Erwartungshaltung, die nur allzu leicht enttäuscht werden kann. Denn Freundschaft entsteht nicht schlagartig, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg mit vielen gemeinsamen Erlebnissen.

Kann ich am Ende meinem Tinnitus sogar etwas Positives abgewinnen? Eine Freundschaft mit dem Tinnitus ist möglich und aus meiner Sicht ein erstrebenswerter Zielzustand. Doch der Weg dorthin kann nicht erzwungen werden, denn er Bedarf Zeit, Geduld und eine Portion Gelassenheit. Ein wichtiges Etappenziel zur Freundschaft mit dem Tinnitus ist die Akzeptanz.

3) Die Akzeptanz

Ich persönlich hatte es zunächst sowohl mit dem Kampf gegen, als auch der Freundschaft mit dem Tinnitus versucht. Beide Ansätze führten bei mir zu keiner Verbesserung der Situation. Geholfen hat mir eine Erkenntnis, die mit nachfolgendem Satz auf den Punkt gebracht wird:

„Mono, ich wünsche dir die Gelassenheit, Dinge zu akzeptieren, die du nicht verändern kannst, den Mut, Dinge zu ändern, die du ändern kannst und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.“

Читать дальше