Das Geld für das Haus hat der Urgroßvater wohl von seinem Vater erhalten, der zu den reichen Leuten gehörte, wie uns der Vater öfter erzählte. Unsere Wiest-Großeltern waren im Dorf nicht angesehen. Unser Kopp-Opa widersetzte sich daher der Heirat unserer Mutter mit unserem Vater, bis sie schließlich heiraten „mussten“ (November 1940). Die Armut war aber nicht der Hauptgrund seines Widerstandes gegen die Heirat. Unser Wiest-Opa war ein großer Trinker. Das hat ihm auch seine Magen- und Darmprobleme eingebracht. Ein Trinker war auch sein Bruder Franz, der Feldhüter.

Fast alle Männer im Dorf tranken Wein oder verdünnten Wein (Spritzer). Sie deckten damit in der Regel ihren Flüssigkeitsbedarf. Kaffee oder Tee waren Getränke „für die Weiber“. Nur Wasser tranken die wenigsten. Bevor jemand als Trinker bezeichnet wurde, musste er mehr als das übliche Quantum zu sich nehmen. Die kräftig zulangten, brachten es auf mehrere Liter am Tag. Trotz ihres Alkoholkonsums waren die Männer in der Regel noch alltagstauglich. Die Tage reichten im Sommer von vier Uhr morgens bis zehn Uhr in der Nacht. Problematisch wurde das Trinken dann, wenn der Weinkonsum noch höher als der übliche war und Schnaps hinzukam. In Ungarn ist es heute noch so, dass man auf dem Dorf vor der Arbeit einen Schnaps trinkt. Häufig auch vor den Mahlzeiten. Wir haben das bei der Weinlese so als Regel kennen gelernt. Überrascht waren wir jedoch, als uns beim Besuch einer lieben Freundin in Budapest vor dem Frühstück ein Schnaps angeboten wurde, also auch in der Stadt.

Unser Vater erzählt

Der Großvater seines Großvaters hieß Franz Wiest. Der Vorname seines Urgroßvaters, war ihm nicht bekannt. Er kannte ihn nur als „der fromme Joob“. Vermutlich hieß er auch Lorenz. Er war wohl ein größerer Bauer und hatte Wechsel unterschrieben, die er nicht einlösen konnte. So hat er seinen Grund, eine „Halbsession“, verloren. Die Großmutter unseres Vaters hieß mit Mädchennamen Dietrich. Deren Vater war ein Schmied. Sie war die einzige Tochter und heiratete einen Josef Fress, Vaters Fress-Opa. Der war wohlhabend.

Er diente bei den Husaren und arbeitete dort als Dolmetscher für die Ungarn. Ungarisch hatte er bei einer Familie in Gran (Esztergom) als Austauschkind gelernt, ein Jahr lang. Die Kinder der ungarischen Familie waren in der Zeit in Perbál und lernten Deutsch. Nach seiner Soldatenzeit hatte er sich von einem Grafen eine Landwirtschaft in Diner (Tinye) gepachtet, 30 Joch.8 Den Ertrag verkaufte er nach Gran. Bei der Ernte mussten alle aus der Familie und auch Nachbarn auf den Feldern mithelfen. Sie war so groß, dass sich auch in der vorderen Stube der Mais (Kukuruz) bis unter die Decke stapelte. Gedroschen wurde bis Weihnachten, aber nicht der Mais, der wurde von den Kolben gerebelt.

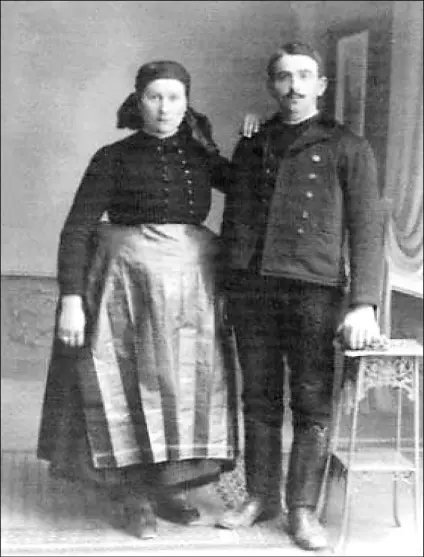

Unser Kopp-Uropa zeichnete eine Kriegsanleihe in Höhe von 30.000,- „Gulden“ (Kronen), er war also recht wohlhabend. Das Geld verfiel nach dem Ersten Weltkrieg. Keine Bank war bereit, die Kriegsanleihen zurückzuzahlen. Unserem Urgroßvater erging es nicht anders als Millionen von Anlegern in ganz Europa. Auch das Erbteil unserer Wiest-Oma, 8.000- Gulden (Kronen) verfiel auf der Sparkasse in Zsambék.9 Unsere Wiest-Großeltern waren Kleinlandwirte und bearbeiteten mehrere Äcker und einen Weinberg. Ihre drei Söhne waren unser Vater, geb. am 21. Juli 1917 in Perbál, gestorben am 9. Dezember 2001 in Grafenhaun, Bayern, Josef, geb. 1920 in Perbál, gestorben am 28. Oktober 1941 in Karelien, Franz, geb. 1922 in Perbál, gestorben/vermisst seit 16. November 1941 in Karelien.

Die Wiest-Großeltern lebten zunächst zur Miete („in Zins“), danach im Haus des Fress-Opas in der Jägerstraße 5 in Perbál. Er hatte sich ein neues Haus gebaut. Vater sagte zunächst, es sei in der „Gurgel“ gestanden, dann verneinte er das wieder. Es stand dort noch bis in die Neunzigerjahre des letzten Jahrhunderts. Dann hat es eine junge, ungarische Familie gekauft und umgebaut. Nur auf dem Hof befanden sich noch alte Schuppen und Ställe.

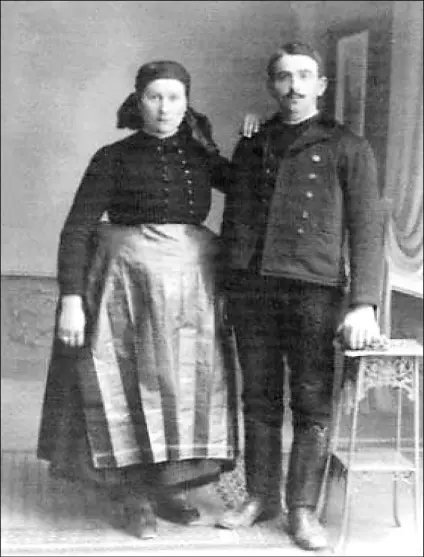

Die Wiest-Großeltern, hier ein Foto, das wohl kurz nach ihrer Hochzeit aufgenommen wurde.

Vom Unterdorf zu den Häusern auf den Hügeln führte eine Art Feldweg. Dort oben, für uns Kinder sehr weit entfernt, stand das Haus unserer Wiest-Großeltern. Glaubt man den Erzählungen meiner Mutter, die dort als Schwiegertochter unangenehme Erfahrungen gemacht hatte, dann waren diese Großeltern Habenichtse. Wenn später die Rede auf die verschiedenen Familien kam und auf ihren Besitz und unsere Mutter unserem Vater wegen dessen ärmere Abkunft allzu sehr zusetzte, deutete der eine große Geste an, drehte auf dem Absatz eine halbe Pirouette und sagte in fehlerlosem Hochdeutsch: „Habe nichts und lebe doch!“

Der Hof war noch unverändert

„Wir können ja mal klingeln. Vielleicht lassen sie uns herein“, sagte mein Cousin Ferenc, mit dem ich vor dem Neubau stand. Eine junge Frau mit einem Kleinkind auf dem Arm öffnete die Tür. Ein etwas größeres Kind klammerte sich an ihr linkes Bein und versteckte sich halb dahinter. Nachdem Ferri uns vorgestellt hatte, bat sie uns freundlich herein. Sie führte uns durch den bescheidenen Neubau. Gerade habe sie einen Kaffee auf dem Ofen, ob wir vielleicht eine Tasse mit ihr trinken möchten. Wir sagten nicht Nein. Ihr Mann habe in Budapest eine Arbeit gefunden. aber dort könne man sich mit einem Facharbeiterlohn keine Wohnung kaufen. Das alte Haus unserer Großeltern hätte sie kaufen können, weil die Kinder der Vorbesitzer schon eine Stadtwohnung hatten. Es täte ihr leid, dass sie das Haus unserer Großeltern abgerissen hätten, aber eine Renovierung wäre teurer gekommen als ein Neubau.

Die hinteren Anbauten und der Hof seien allerdings noch unverändert. Wir könnten uns das gern ansehen. „Es ist noch alles so, wie wir es gekauft haben. Das Geld für die Renovierung des Hofs und der Ställe haben wir noch nicht.“ Wir bedankten uns und gingen mit ihr in den Hof. Hätte ich Ferenc/Franz, nicht dabeigehabt, wäre die Besichtigung sicherlich nicht so problemlos gewesen, denn die junge Frau sprach nicht Deutsch, und ich spreche leider auch nicht ausreichend Ungarisch.

Sie zierte sich doch ein wenig, diesen fremden Mann aus Deutschland auf ihren Hof zu führen, denn dort war ein ziemliches Durcheinander. Überall lagen oder standen alte Haus- und Ackergeräte in große Unordnung herum. Zwischendrin liefen Hühner und Gänse bunt durcheinander. Der zottige kleine Haushund sorgte durch sein aufgeregtes Gehabe dafür, dass das Geflatter und Geschnatter der verschreckten Tiere nicht aufhörte. Weil es Frühjahr war und der Lehmboden noch feucht und aufgeweicht, mussten wir stellenweise sehr vorsichtig auftreten. Dennoch war das für mich eine sehr beeindruckende halbe Stunde auf diesem Hof, an den ich keine Kindheitserinnerung mehr habe. Hier war noch ein Stück des ursprünglichen Lebens vorhanden. All die alten Geräte, die Schuppen, die Tiere, die zerfallende Gartenmauer aus Lehmziegeln, der schwere, aprilnasse Lehmboden – all das kam mir irgendwie vertraut vor, vermittelte ein Gefühl von „daheim“. Dass es sich um das Haus meiner Großeltern handelte, war nicht der Auslöser dieses Gefühls. Es war die ganze ungewollte Komposition, dieses „Galizische“, dem ich im Süden Polens, in der Ukraine, in Moldawien, in den Dörfern Sloweniens und der Woiwodina schon so oft begegnet war. Immer wieder zieht es mich dahin und stets entsteht in mir die Ahnung aufs Neue: „So war mal deine Heimat.“ Ich ließ mich gehen, in diese Stimmung hinein, schwelgte in diesem lehmigen Heimatgefühl und sah mir jedes Detail genau an, so als wäre es die letzte Gelegenheit, das alles noch einmal so wahrnehmen zu können, wie es in meiner Kindheit war.

Читать дальше