Mais pour toutes les choses qu’elle avait ratées, foutues en l’air, perdues, oubliées, les choses sur lesquelles elle avait menti ou l’avait trompé… elle s’apprêtait à le suivre là-bas.

Une main sur la poignée de chaque porte, elle ouvrit brusquement l’immense armoire de Maynard et se planta devant elle, une expression déterminée marquant son visage. Le double fond se souleva lorsque Briar enfonça le pouce dans un trou.

Elle eut un nœud à l’estomac et se sentit soudain oppressée.

Tout était là, exactement comme elle l’avait laissé des années auparavant.

Elle avait enterré ces objets avec Maynard. À l’époque, elle n’aurait jamais imaginé vouloir les récupérer ou en avoir besoin un jour. Mais les officiers étaient venus et l’avaient déterré et, lorsqu’ils avaient rendu le corps, celui-ci avait été délesté de ce qu’elle avait utilisé pour l’habiller.

Six mois plus tard, Briar avait retrouvé les affaires dans un sac en rentrant chez elle. Elles avaient été déposées devant la porte. Elle ne sut jamais qui les avait ramenées, ni pourquoi. Cela faisait alors trop longtemps que Maynard était sous terre pour le déranger une seconde fois. Alors, les objets de sa vie, ces choses qu’il avait portées chaque jour, étaient retournés dans leur tiroir secret, sous le plancher de son armoire.

Elle les en retira un à un et les déposa sur le lit.

Le fusil. L’insigne. Le solide chapeau en cuir. La ceinture avec sa grosse boucle ovale et l’étui d’épaule.

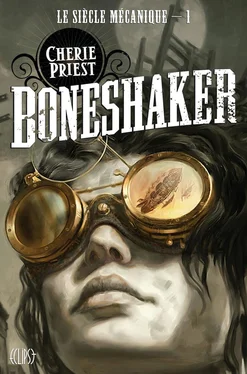

Son manteau pendait comme un fantôme dans le fond de l’armoire. Elle s’en saisit et le mit dans la lumière. Plus noir que la nuit, le trench en laine feutrée était huilé pour résister à la pluie. Ses boutons en laiton avaient perdu leur éclat mais étaient solidement cousus et, dans l’une des poches, Briar trouva une paire de lunettes dont elle ignorait l’existence. Elle ôta son propre manteau et enfila celui de son père.

Le chapeau aurait dû être un peu trop grand pour elle, mais sa chevelure était bien plus fournie que celle de Maynard, aussi lui alla-t-il parfaitement. La ceinture était trop longue et la boucle ornée des initiales MW était immense, mais elle la glissa dans les passants de son pantalon, la serra bien contre elle, et ferma la grande plaque métallique un peu plus bas que sa taille.

Dans un coin, au fond de l’armoire, se trouvait une sobre malle marron remplie de munitions, de chiffons et d’huile. Briar n’avait jamais nettoyé le Spencer à répétition de son père, mais elle l’avait vu faire des milliers de fois, et connaissait donc les gestes. Elle s’assit sur le rebord du lit et les reproduisit. Lorsque l’arme fut suffisamment propre pour renvoyer la faible lumière de la lanterne, elle s’empara d’une boîte de cartouches Rimfire et les enfonça du pouce dans le fusil.

Elle prit des munitions supplémentaires au fond de la malle. Même si le couvercle de cette dernière avait accumulé quinze ans de poussière, son contenu paraissait en bon état. Elle attrapa donc la seconde boîte de cartouches et la glissa dans une sacoche qu’elle avait repérée sous le lit.

Elle y ajouta les lunettes de son père, le vieux masque à gaz qu’elle avait utilisé pendant l’évacuation, sa blague à tabac, et le maigre contenu d’un pot à café qu’elle cachait derrière la cuisinière, soit une vingtaine de dollars. Et encore, heureusement qu’elle venait de recevoir sa paie !

À travers les rideaux de la chambre de son père, Briar nota que le soleil était sur le point de se lever. Cela signifiait qu’elle aurait été en retard au travail si elle avait eu l’intention d’y aller. En dix ans, elle n’avait jamais manqué un jour, mais, en cette occasion, ils allaient devoir l’excuser ou la licencier, comme bon leur semblerait.

Elle n’irait pas.

Elle avait un ferry à attraper, vers l’île de Bainbridge, où étaient amarrés et ravitaillés les dirigeables qui effectuaient un commerce légal. Même si les contrebandiers et leurs marchandises ne partaient pas également de l’autre côté du détroit, quelqu’un là-bas pourrait très certainement lui indiquer la bonne direction.

Elle rangea le fusil dans l’étui qui pendait dans son dos, passa la bandoulière de la sacoche par-dessus sa tête et referma l’armoire de son père.

Puis, elle ferma la maison de Maynard, et la laissa sombre et vide.

Lorsque briar arriva au ferry, le jour avait entièrement chassé la nuit. Le ciel était couvert d’un voile gris, mais le soleil perçait suffisamment les nuages pour qu’elle puisse distinguer une île couverte d’arbres de l’autre côté de l’eau.

De-ci, de-là, une forme arrondie s’élevait au-dessus de la cime des arbres. Même à cette distance, elle pouvait discerner les dirigeables amarrés qui attendaient un équipage ou une cargaison.

Le pont craqua et le ferry s’enfonça légèrement dans l’eau lorsqu’elle posa le pied dessus. Les passagers étaient rares à une heure si matinale, et elle était la seule femme. Le vent emportait les vagues et tirait sur son chapeau, mais elle le maintenait enfoncé, cachant presque ses yeux. Si quelqu’un l’avait reconnue, il ne sembla pas en faire grand cas. Peut-être était-ce dû au fusil, ou à sa façon de se tenir, les pieds écartés et les mains posées sur la rambarde.

Peut-être que personne ne s’en souciait.

Les autres passagers étaient pour la plupart des marins de tous les horizons. La population de Bainbridge travaillait soit sur les dirigeables soit sur les bateaux car, lorsque l’un des vaisseaux volants déchargeait sa cargaison sur l’île, il fallait bien la transporter par une autre voie jusqu’à la ville.

Elle ne s’était jamais demandé pourquoi il n’y avait aucun dirigeable amarré plus près des Faubourgs, mais à présent qu’elle se posait la question, elle pouvait en tirer une ou deux conclusions. Celles-ci lui donnèrent à penser que les propriétaires de ces dirigeables se tenaient à l’écart des regards pour des raisons suspectes. En ce qui la concernait, plus c’était suspect, mieux c’était.

Après plus d’une heure de roulis à travers le courant, le ferry grinçant, peint en blanc, s’amarra au quai du lointain rivage.

Les embarcadères en bois étaient pressés les uns contre les autres. Les pontons, avec leurs armures de bernacles sur la ligne de flottaison, avoisinaient les zones déblayées où d’énormes tubes en fer formaient des boucles profondément ancrées dans le sol. Plusieurs dirigeables étaient amarrés à ces tubes grâce à des attaches en laiton en forme de pinces de homard aussi grosses que des tonneaux.

Les vaisseaux eux-mêmes étaient assez variés. Certains étaient guère plus que des ballons d’air chaud auxquels étaient accrochés des paniers positionnés assez bas ; tandis que d’autres, plus impressionnants, étaient équipés de nacelles qui ressemblaient à la coque d’un bateau : ils possédaient un réservoir d’hydrogène et étaient propulsés à la vapeur.

Briar n’était jamais allée à Bainbridge. Ne sachant pas par où commencer, elle resta au milieu d’un ponton où même les marchands commençaient à peine à s’affairer. Elle observa les équipages en train d’arriver et les hommes charger les cargaisons des nacelles vers les chariots, puis vers les bateaux.

Bien que peu commode, cette méthode permettait de déplacer les produits qui arrivaient de l’air jusqu’à l’eau rapidement.

Soudain, l’un des plus petits dirigeables fit une embardée et deux hommes glissèrent le long des amarres pour dégager les attaches. Les fixations se détachèrent et se balancèrent librement, tandis que les hommes remontaient le long des cordes jusqu’à la nacelle. De là, ils ramenèrent les cordes à bord de l’embarcation et les suspendirent à l’extérieur.

Читать дальше