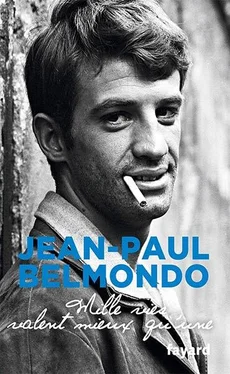

Je ne tapais jamais gratuitement. Ne pas m’avoir demandé l’autorisation pour me choper avec un appareil photo dans mon intimité constituait un motif nécessaire et suffisant pour que je m’énerve.

Nous avions traversé la Manche, avec Ursula, mais ils nous suivaient encore. Et à Londres, où nous séjournions, j’en ai trouvé un qui nous guettait sans gêne dans le hall de l’hôtel. Je lui ai mis une bonne tarte, double, bien sonore, qui l’a envoyé valdinguer jusqu’à la porte à tourniquet.

Une heure plus tard, on m’a réveillé pour me conduire à la réception, où m’attendait la police britannique. L’indiscret que je m’étais autorisé à puncher s’en était plaint aux autorités, qui me demandaient maintenant des comptes. Sans peine, avec un professionnalisme remarquable, j’ai fait l’idiot français qui ne comprend rien. J’ai juré que je dormais à poings fermés à l’heure où j’étais censé avoir agressé le type. Le directeur de l’hôtel confirmait ma version, témoignant qu’il ne m’avait pas vu dans les parages à l’heure du crime. J’aurais pu avoir à régler une amende si je n’avais pas gagné le litige, grâce aux déclarations de mon complice.

L’incident n’avait pas gâché pour autant mon intermède londonien, qui m’avait valu de rencontrer Rudolf Noureev, dont le don de boisson, a priori incompatible avec la pratique à haut niveau d’un art aussi sportif que la danse, me fascinait. Je le regardais, effaré, s’imbiber de volumes gargantuesques d’alcool avant d’aller danser avec la grâce d’une libellule.

Les épisodes désagréables avec une certaine presse s’étaient multipliés au point de me pousser à l’exil. Et l’envie de chômer après avoir tant travaillé, de suivre Ursula sur ses tournages à elle, de me prélasser un peu après avoir usiné, n’était plus répressible.

En France, ils m’avaient trop vu et je les avais trop vus. J’ai annoncé par lettre ma démission de la présidence du Syndicat des acteurs, que je prenais très au sérieux.

En novembre 1963, après le succès de L’Homme de Rio , j’avais été élu à l’unanimité. Je m’étais toujours senti concerné par les combats militants, car il était question de défendre nos droits à une époque où les réalisateurs empochaient toute la gloire, et les producteurs tout le pognon.

Nous figurions en petit sur les affiches, comme si nous n’avions pas été un argument essentiel à la fréquentation des salles de cinéma, et nous nous retrouvions souvent en position de faiblesse dans les négociations. Ma considération pour le métier d’acteur était bien trop grande pour permettre sans broncher qu’on nous dévalue, nous spolie, nous maltraite. J’étais fort honoré d’occuper un rôle que Gérard Philipe avait endossé, et bien décidé à en faire bon usage, c’est-à-dire noble et utile. En plus, j’avais mon copain Michel Piccoli comme second.

J’allais user de ma notoriété et des contacts privilégiés qu’elle m’offrait avec les « grands de ce monde ». C’est d’ailleurs ce que j’ai déclaré quand j’ai été nommé : « J’ai accepté d’être président du SFA pour défendre la profession. Si c’est un inconnu qui est président, il manque de poids. Si moi je demande une audience au Premier ministre, il me reçoit. Le métier d’acteur a besoin d’être défendu. »

Le Syndicat avait un certain poids, du fait de son nombre d’adhérents — 2 500 — et il devait aider à structurer dans la justice et l’égalité un milieu qui évoluait rapidement. Nous comptions profiter de cet âge d’or que traversait le cinéma français pour gagner en importance et en autonomie. Les acteurs commençaient d’ailleurs à se libérer des producteurs en finançant eux-mêmes leurs films. Mais, à la télévision, les problèmes subsistaient : les salaires étaient ridicules et la précarité, qui se résume à travailler pendant trois mois quand on doit en vivre douze, était le lot commun. Les sujets de lutte et les atermoiements de nos interlocuteurs n’étaient pas rares.

Il n’était donc pas question de combattre à distance, de loin, sans être immergé dans les préoccupations communes. J’avais bataillé pendant trois ans, je pouvais légitimement passer le relais. Et fuir, sans scrupules. Mieux valait aller vivre où personne ne me connaissait, où mon anonymat serait parfaitement sauvegardé, où peu d’acteurs français, même quand ils l’avaient ardemment souhaité, réussissaient à se faire un nom : les États-Unis. Ce qui vexait ou déprimait les autres, en l’occurrence, me réjouissait au plus haut point. Sortir, faire l’andouille, sans personne en tapinois pour prendre une mauvaise photo de vous, suant et ivre, affectueux, ou en train de danser comme un canard à trois heures du matin sur une piste de danse.

C’est à Los Angeles, à cause du climat, que j’avais suivi ma dulcinée et retrouvé ma liberté. Là, je fréquentais des types sympas comme Warren Beatty, toujours prêt à rechercher l’ivresse, Kirk Douglas, jovial et bon public, Frank Sinatra, et Dean Martin, avec qui partager ma passion de la boxe. Il habitait précisément avec un boxeur qui lui servait d’homme à tout faire, et assistait à des matchs dès qu’il le pouvait. Nous faisions des virées à Vegas pour les casinos et à Palm Springs pour les bars. Je suis allé le voir chanter et je me marrais de le voir jouer l’artiste bourré alors qu’il était sobre.

Un autre copain durant mon séjour américain était Sammy Davis Junior, tempérament vif et aimable qui avait cru bon, un soir où j’assistais à son spectacle, de commencer en disant : « J’ai le trac, mesdames et messieurs, car ce soir je joue devant un grand acteur : Jean-Paul Belmondo. » C’était une blague, évidemment, car personne ne me connaissait outre-Atlantique.

Au bout d’un moment, la presse américaine a révélé que j’habitais chez eux. Life a fait sa couverture avec ma tête et un commentaire flatteur. Alors des nababs des studios hollywoodiens, comme Sam Spiegel, producteur de Lawrence d’Arabie ou du Pont de la rivière Kwaï , ont pris contact avec moi. Ce dernier était prêt à dépenser beaucoup pour lancer ma carrière là-bas. Mais moi, ça ne me disait rien. Aucun argument n’aurait pu me convaincre. Je les aimais bien comme ça, les « Peaux-Rouges », comme les appelait Gabin, mais je n’étais pas prêt à les épouser.

D’ailleurs, même lui, même le maître, n’avait pas réussi là-bas. Jouer en anglais quand on est français, il y a un truc qui ne va pas, ou alors on reste l’acteur français. Moi, déjà, je refusais de me doubler dans la langue de Shakespeare ; alors, je n’allais pas me mettre à la parler en permanence. Pour cela, en plus, il aurait fallu que je l’apprenne et me soumette à une contrainte que je hais : l’apprentissage scolaire.

En réalité, mieux vaut être complètement italien pour s’en sortir à Hollywood quand on est un émigré européen. Sinon, ça reste hasardeux, voire impossible. J’étais trop fatigué en tant qu’homme et établi en tant qu’acteur pour risquer quoi que ce soit à ce moment-là.

J’étais à l’aise en France, j’étais bien français, culturellement ; je n’étais pas prêt à abandonner mon pays alors que c’était lui qui m’avait donné sa confiance et son estime, que c’était là que j’étais aimé. Qui dépend davantage qu’un acteur de l’amour des autres ?

N’était-ce pas en France que j’étais reçu par le président de la République, comme cela s’est produit à la fin de 1967 ? À une petite réception à l’Élysée, en effet, j’ai été convié avec d’autres artistes — dont Romain Gary, que j’étais heureux de croiser à nouveau.

Читать дальше