La femme attendit qu’il se taise et reprit, imperturbable.

Elle fut à nouveau interrompue par les cris de Sommerer.

— Non, arrêtez ! Ce n’est pas moi, je le jure !

À bout de souffle, il se mit à pleurer, les épaules secouées par les sanglots.

Les muscles de Nathan se crispèrent contre sa volonté. Ses mâchoires, ses mains et ses jambes se mirent à trembler. La tension qui régnait dans la pièce était palpable.

La lecture se poursuivit durant une vingtaine de minutes.

La tête de Sommerer pendait à présent sur sa poitrine, ses sanglots avaient fait place à un long gémissement plaintif.

Nathan était partagé entre plusieurs sentiments contradictoires. Il ressentait de la haine et du dégoût, mais également de la pitié et une vive excitation, une sorte d’étrange exaltation qui le faisait trembler.

Par moments, il lui venait l’envie de fuir ; à d’autres, le besoin impérieux d’aller au bout de la torture et d’assister à la mise à mort.

Lorsque la femme eut terminé la lecture, elle se rassit et l’un des hommes se leva.

— Obersturmbannführer Georg Sommerer, en fonction de ce qui précède, nous vous condamnons à mort. La sentence sera exécutée immédiatement.

Les cris que poussa Sommerer glacèrent Nathan.

— Pitié, je vous demande pitié. Je n’étais qu’un soldat, je n’ai fait qu’obéir aux ordres.

Le juge resta impassible.

Les plaintes de Sommerer redoublèrent, entrecoupées de sanglots.

— Pitié ! Je ne voulais pas faire ça, je n’ai fait que répondre aux ordres. Je vous demande pardon, pardon, pardon.

Le plus jeune des hommes se leva à son tour et contourna la table.

Selon Nathan, il avait moins de quarante ans. Il se planta devant Sommerer, s’agenouilla et attendit que le nazi le regarde dans les yeux.

Il parla posément, sans élever la voix.

— Personne ne t’a donné l’ordre de tuer mon fils.

Il se releva et sortit de la pièce, suivi par les trois autres membres du tribunal.

Les cris de Sommerer déchirèrent le silence.

— Attendez ! Je vous en supplie, attendez.

La porte se referma.

Samuel se tourna vers Nathan.

— Tu veux rester jusqu’à la fin ?

Nathan acquiesça.

Nicolas approcha de Samuel et lui tendit un Lüger.

Sommerer entendit le bruit de l’arme que Samuel actionnait. Il fut pris de panique, se mit à gesticuler, tenta de renverser la chaise. Nicolas intervint et la maintint au sol en pesant sur le dossier.

Le nazi poussa une suite de cris rauques, inhumains, entrecoupés de sanglots.

Samuel posa le canon sur sa nuque.

Sommerer enfonça sa tête dans ses épaules, ses yeux sortaient de leurs orbites.

Un rictus tordit sa bouche.

— Salauds ! Pourritures de Juifs ! Nous aurions dû tous vous crever.

Samuel pressa la détente.

La déflagration secoua la maison. Le corps de Sommerer sursauta, une gerbe de sang gicla de sa bouche.

Nicolas coupa les cordes, ôta les menottes. Il saisit ensuite le corps du nazi sous les aisselles pendant que Samuel le prenait par les pieds.

Nathan les suivit et sortit de la maison.

La femme et les trois hommes les attendaient à l’extérieur. La femme pleurait. L’homme qui avait parlé à Sommerer dissimulait son visage dans ses mains.

Nicolas et Samuel chargèrent le cadavre dans la barque que Tomasz avait préparée près de la berge. Ce dernier prit un jerrican d’essence et en arrosa le corps.

Il continuait à pleuvoir. De l’autre côté du fleuve, la France disparaissait dans la brume.

Ils mirent la barque à l’eau.

Du pied, Samuel la poussa vers le courant pendant que Nicolas craquait une poignée d’allumettes.

Kevin entre dans le bureau en se grattant le cul, sa manière à lui d’exprimer que je l’impressionne et qu’il a du respect pour moi.

Du look gothique aux horaires décalés, c’est un pur produit de la génération Y. J’en ai des flopées qui travaillent ici. On les dit indisciplinés, rebelles, infidèles, prêts à piétiner les valeurs de la boîte qui les paie.

Ceux qui affirment cela sont des managers largués qui sentent la poussière et sont incapables de les gérer.

— Bonjour Stanislas.

— Photoshop, tu connais ?

Il hausse les épaules avec désinvolture.

— Comme si je l’avais écrit.

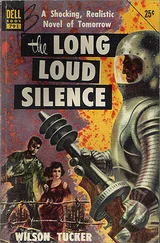

Je lui tends la photo de l’officier SS.

— Tu serais capable de lui mettre un costard décent ?

Il prend la photo, la retourne dans tous les sens.

— C’est un vrai ?

— C’est un vrai. C’est possible, le costard ?

— Fastoche.

— Pour quand ?

— Demain. Peut-être ce soir.

— Comme tu veux.

— Bon, ce soir.

— Tu peux m’en faire des tirages papier en respectant les dimensions d’origine ?

— Je m’en charge.

— Enlève aussi le drapeau qui est à l’arrière. Et ne salope pas l’original.

Il jette un nouveau coup d’œil à la photo.

— Ben, oui, le drapeau, je comprends.

J’ai surfé sur Internet à la recherche d’un dignitaire nazi qui lui ressemblerait. La plupart ont, comme lui, une sale gueule, mais je ne l’ai pas reconnu dans le tas. De plus, rien ne dit que cette photo était dans les affaires de mon père.

Qu’y ferait-elle ?

Et que ferait-elle dans celles de ma mère ?

Le seul indice que je retire de mes investigations du week-end est le fait que mon père se trouvait en Italie au moment où un type s’est fait tuer dans ce village et qu’il y avait une carte postale de ce bled dans le carton.

C’est maigre.

Clémence frappe à la porte.

— Oui.

Elle passe la tête.

— Votre rendez-vous est arrivé ; le traducteur.

— D’accord.

Elle s’efface et laisse entrer une femme d’une quarantaine d’années qui arbore un large sourire commercial.

J’ai demandé un traducteur pas une call-girl de luxe.

— Bonjour. Laura Bellini, enchantée.

Elle est vêtue avec l’élégance classique des businesswomen : jupe noire, veste ajustée, col strict.

— Stanislas Kervyn, prenez place.

Yeux sombres, bouche pulpeuse, cheveux noirs coupés court. De l’or ruisselle à son cou et à ses poignets.

Les latines sont de redoutables baiseuses.

— Votre assistante m’a dit que vous cherchiez quelqu’un pour traduire des textes en allemand, polonais et russe.

— Vous parlez ces trois langues ?

— Oui, je parle aussi néerlandais. Et italien, bien sûr.

— Bien sûr.

— Italien, parce que je suis italienne.

— J’avais compris. Je n’ai besoin ni de l’italien ni du néerlandais.

J’ai à peine prononcé la phrase qu’une idée me vient.

— Pas dans un premier temps, en tout cas.

Elle ne se départit pas de son sourire.

— Ce sont des documents techniques ? Des papiers juridiques ? Des lettres ?

— Un peu de ça.

— Vous pouvez me les montrer ?

— Plus tard. Quels sont vos honoraires ?

— Cent cinquante euros de l’heure, hors taxes.

— Cent cinquante euros de l’heure ? Pour quelques traductions ?

— C’est le prix du marché.

— Je ne pense pas que nous pourrons nous entendre. J’ai besoin de quelqu’un disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Je dois pouvoir lui téléphoner quand j’ai une question, il doit pouvoir me répondre à toute heure du jour ou de la nuit, m’accompagner si c’est nécessaire.

— Il ? Vous parlez au masculin, vous pensez qu’une femme n’est pas capable de faire cela ?

— Il se peut que je doive me déplacer à l’étranger. Je dois pouvoir compter sur sa présence. Je ne veux pas d’excuse bidon.

Читать дальше