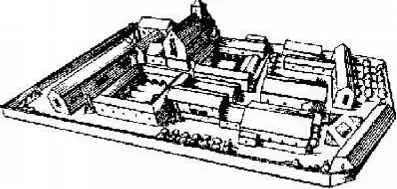

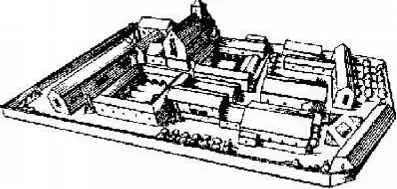

Marek drehte sich zu dem Geräusch um. Sie kamen zu einem Kreuzgang — eine Art Arkade, die einen offenen Innenhof auf drei Seiten umschloß, und ein Ort, der eigentlich der Kontemplation und der Lektüre dienen sollte.

Twock! Jetzt hörten sie Lachen. Und lautes Männergeschrei. Twock! Twock!

Als sie im Kreuzgang standen, sah Marek, daß der Brunnen und die Gartenanlage in der Mitte entfernt worden waren. Der Boden bestand aus nackter, festgestampfter Erde. Vier Männer standen, schwitzend in ihren Leinenkitteln, darauf und spielten eine Art Handball.

Twock!

Der Ball rollte über den Boden, und die Männer schubsten und stießen sich, während sie den Ball rollen ließen. Als er liegenblieb, hob ein Mann ihn auf, rief »Tenez!« und schlug den Ball mit der flachen Hand über dem Kopf ab. Der Ball prallte von der Wand weg, die die vierte Seite des Innenhofes bildete. Die Männer schrien und kämpften um die beste Position. Im Kreuzgang standen Mönche und Adelige mit klimpernden Beuteln voller Wettgeld in der Hand und feuerten sie an. An der Wand war ein langes Brett befestigt, und immer wenn der Ball mit einem lauten Plonk das Brett traf, wurden die Anfeuerungsrufe der Zuschauer noch lauter.

Marek brauchte eine Weile, bis er begriff, was er da sah: die früheste Form des Tennis.

Tenez — vom Ruf des Aufschlagenden, der »Fangt ihn!« bedeutete -war ein neues Spiel, erst fünfundzwanzig Jahre alt, doch seit seiner Erfindung der absolute Renner dieser Zeit. Schläger und Netz sollten erst Jahrhunderte später dazukommen; zu dieser Zeit war es eine Abart des Handballs, die von allen Gesellschaftsschichten gespielt wurde. Kinder spielten es auf den Straßen. Unter dem Adel war das Spiel so populär, daß es Mode wurde, immer neue Klöster zu bauen, die allerdings unvollendet blieben, sobald der Kreuzgang errichtet war. Königliche Familien sorgten sich, daß die Prinzen ihre ritterlichen Unterweisungen zugunsten langer Stunden auf dem Tennisplatz, oft auch noch abends bei Fackellicht, vernachlässigten. Das Wetten war allgegenwärtig. König Johann II. von Frankreich, der nun als Gefangener in England saß, hatte im Lauf der Jahre ein kleines Vermögen ausgegeben, um seine Tennisschulden zu bezahlen. (König Johann war auch als Johann der Gute bekannt, doch es hieß, worin er auch gut sein mochte, im Tennis war er es auf jeden Fall nicht.) Marek fragte: »Spielt Ihr oft hier?«

»Übung kräftigt den Körper und schärft den Verstand«, erwiderte der Mönch sofort. »Wir spielen hier in zwei Höfen.« Während sie durch den Kreuzgang gingen, bemerkte Marek, daß einige der Wettenden grüne Roben mit schwarzem Besatz trugen.

Es waren rauhe, graumelierte Männer, die ein wenig wie Banditen wirkten.

Dann ließen sie den Kreuzgang hinter sich und gingen eine Treppe hoch.

Marek sagte zu dem Mönch: »Es hat den Anschein, als hieße der Orden die Männer des Arnaut de Cervole willkommen.«

»Das ist wahr«, sagte der Mönch, »denn sie werden uns die Gunst erweisen, die Mühle an uns zurückzugeben.«

»Wurde sie Euch denn weggenommen?« fragte Marek.

»In gewisser Weise.« Der Mönch ging zum Fenster, von dem aus man einen Blick auf die Dordogne und die Mühlenbrücke etwa vierhundert

Meter flußaufwärts hatte.

»Mit ihren eigenen Händen haben die Mönche von Sainte-Mere die Mühle erbaut, auf Geheiß unseres verehrten Baumeisters, des Bruders Marcel. Marcel wird im Kloster hoch verehrt. Wie Ihr wißt, war er der Baumeister für unseren früheren Abt, Bischof Laon. Deshalb ist die Mühle, die er entwarf und die wir erbauten, das Eigentum des Klosters, wie auch ihre Abgaben.

Sir Oliver jedoch verlangt eine Mühlensteuer für seinen Säckel, obwohl er keinen Grund dafür hat, außer daß seine Truppen diese Gegend hier beherrschen. Deshalb ist unser ehrwürdiger Abt sehr erfreut, daß Arnaut gelobte, die Mühle dem Kloster zurückzugeben und die Steuer aufzuheben.«

Chris hörte aufmerksam zu und dachte: Meine Dissertation! Alles entsprach genau dem, was seine Recherchen ergeben hatten. Obwohl einige Leute das Mittelalter als eine rückständige Periode betrachteten, wußte Chris, daß es tatsächlich eine Zeit intensiver technologischer Entwicklung gewesen war und in dieser Hinsicht nicht sehr verschieden von unserer. Genaugenommen hatte die Industriealisierung und Mechanisierung, die zu einem Charakte-ristikum der westlichen Zivilisation wurde, im Mittelalter ihren Anfang genommen. Die größte damals verfügbare Energiequelle — die Wasserkraft - wurde zügig weiterentwickelt, ihre Anwendungsgebiete wurden beständig erweitert: Sie wurde nicht nur zum Mehlmahlen verwendet, sondern auch zum Walken von Tuch, zum Schmieden, zum Maischen von Bier, zur Holzbearbeitung, zum Mörtelmischen, zur Papierherstellung, zur Seilherstel-lung, zum Ölmahlen, zur Herstellung von Stoffarben und zum Antreiben der Blasebälge der Schmelzöfen zur Stahlherstellung. Überall in Europa wurden Flüsse aufgestaut und einen Kilometer weiter erneut aufgestaut; fast unter jeder Brücke lag ein Mühlenschiff vertäut. An einigen Flüssen standen die Mühlen aufgereiht wie an einer Perlenschnur, und jede nutzte die Energie des fließenden Wassers. Mühlen wurden im allgemeinen als Monopol betrieben, sie waren eine wichtige Einkommensquelle und ein beständiger Anlaß für Konflikte. So gehörten im Umkreis einer Mühle Prozesse, Morde und Schlachten zum Alltag. Und hier gab es ein Beispiel, das zeigte — »Und doch«, sagte Marek nun, »sehe ich, daß die Mühle noch immer in den Händen von Sir Oliver ist, denn sein Banner weht von den Türmen, und seine Bogenschützen bemannen die Brustwehr.« »Oliver hält die Mühlenbrücke«, sagte der Mönch, »weil die Brücke dicht an der Straße nach La Roque liegt, und wer die Brücke beherrscht, der beherrscht auch die Straße. Aber Arnaut wird ihm die Brücke bald entreißen.« »Und Euch zurückgeben.« »In der Tat.«

»Und was bringt das Kloster als Gegenleistung?« »Wir werden ihn natürlich segnen«, erwiderte der Mönch. Und fügte dann hinzu: »Und ihn auch großzügig entlohnen.« Sie kamen durch ein Skriptorium, wo Mönche in Reihen vor ihren Pulten saßen und stumm Manuskripte kopierten. Aber in Mareks Augen wirkte das alles falsch: Anstelle von meditativem Gesang wurde ihre Arbeit begleitet vom Lärm und dem Geschrei des Spiels im Hof. Und trotz des alten zisterziensischen Bilderverbots malten viele Mönche Illustrationen in die Ecken und an die Ränder der Manuskripte. Die Maler saßen da mit einer Sammlung von Pinseln und steinernen Schälchen mit verschiedenen Farben. Einige der Illustrationen waren leuchtend bunt und reich verziert.

»Hier entlang«, sagte der Mönch und führte sie eine Treppe hinunter in einen kleinen, sonnenhellen Hof. Auf einer Seite sah Ma-rek acht Soldaten in den Farben Arnauts in der Sonne stehen. Ihm fiel auf, daß sie ihre Schwerter trugen.

Der Mönch geleitete sie zu einem kleinen Haus am Ende des Hofs und dann durch eine Tür. Sie hörten Wasser rieseln und sahen einen Brunnen mit einem großen Becken. Lateinische Gesänge erfüllten die Luft. In der Mitte des Raums wuschen zwei Mönche einen nackten, blassen Körper, der auf einem Tisch lag.

»Frater Marcellus«, flüsterte der Mönch und verbeugte sich leicht. Marek starrte die Szene an. Es dauerte einen Augenblick, bis ihm bewußt wurde, was er da sah. Bruder Marcel war tot.

Ihre Reaktion verriet sie. Der Mönch sah deutlich, daß sie nicht gewußt hatten, daß Marcel tot war. Stirnrunzelnd faßte er Marek am Arm und fragte: »Warum seid Ihr hier?«

»Wir hatten gehofft, mit Bruder Marcel sprechen zu können.« »Er starb gestern nacht.« »Woran starb er?«

Читать дальше