— Черт вас разберет! Я уж было подумал… Не дай бог…

Лучше б он не говорил этих слов. Они вырвались со вздохом облегчения! Во взгляде — надежда.

Я снова играю в жалость. Вернее, прикрываю жалостью свой страх. Большее свинство трудно себе представить. Никогда еще я так себя не презирал.

— Иду, а сам думаю: ребячество все это. Ну поцапались из-за ерунды, вот и ревет девка. Вернусь — так ее отчихвощу, что долго помнить будет. Значит, договорились…

Он широко улыбается, кончики его усов ползут вверх.

— А ты чего не заходишь? Работы невпроворот?

— Да, работа…

— Когда собираешься отбывать?

— Еще не знаю, но думаю, скоро.

Он молчит, глядя в пол, потом поднимает глаза и упирается в меня взглядом. Я чувствую, как в груди его ширится мука. Еще минута — и он взорвется. Я хотел бы зажать уши, чтобы не оглохнуть.

— Слушай, парень! Что-то мне кажется, дело здесь нечисто. Уж ты прости, коли обижу, но я как-никак отец. Что да почему — не знаю, но только терзаешь ты мою дочку Аленку. Если обманешь — берегись, это тебе с рук не сойдет. Честь моей дочери дорого стоит…

— Я расплачусь.

— Чем?!

— Ну, разумеется, не деньгами.

Говорю, а у самого губы расползаются в улыбке. Он улыбается в ответ — снова спокойно и доверчиво. Протягивает мне сигареты, сам закуривает. Рука его дрожит. Если он сожмет ладонь — преогромный будет кулачище.

— Уж ты сними, сынок, тяжесть с моей души. Не тяни со свадьбой. А то прямо извелся весь, и какие только мысли в башку не лезут! Смотрю на тебя — вроде добрый парень, но что там у тебя на уме, один господь знает. Разный нынче народ по селам шастает. Явится, наозорует, а там, глядишь, смоется — и поминай как звали. Приходи-ка вечерком. Чтобы чин чином, по-людски все отметить…

— Сегодня не могу. А завтра — непременно. Надо кончить срочную работу.

— Завтра так завтра. Значит, договорились? И винцо у меня домашнее припасено…

Я смотрю на его крупные желтые зубы, обрамленные усами, слышу грубый гортанный смех, напоминающий грохот водяной мельницы.

— Ну, договорились. Пойду успокою Аленку.

— Привет ей!

— Передам, передам. Работай себе спокойно.

Легко сказать — «спокойно»! Я судорожно собираю вещи, упаковываю, связываю холсты, то и дело поглядывая в окно на белеющую во мраке дорогу. Что, если Голиаф вернется — вынырнет из тьмы и приступит ко мне со своими огромными кулачищами? Он вправе со мной поквитаться. Нет ничего более унизительного, чем подобное сведение счетов, но как иначе могу я расплатиться за поруганную честь его дочери? Честь, которую берегли его предки, за которую частенько платили жизнью?

В сущности, девичья честь — понятие относительное, сохранившееся лишь на пожелтевших страницах устаревшего морального кодекса. Ее потерю легко компенсировать — браком. Но я ни за что не пойду на такого рода компенсацию… И тем не менее понимаю, что девичья честь — абстрактное понятие лишь для тех, кто составляет моральные кодексы, а для простых людей — это смысл жизни. Потому-то потеря ее и воспринимается так трагически, потому и расплачиваются за нее жизнью.

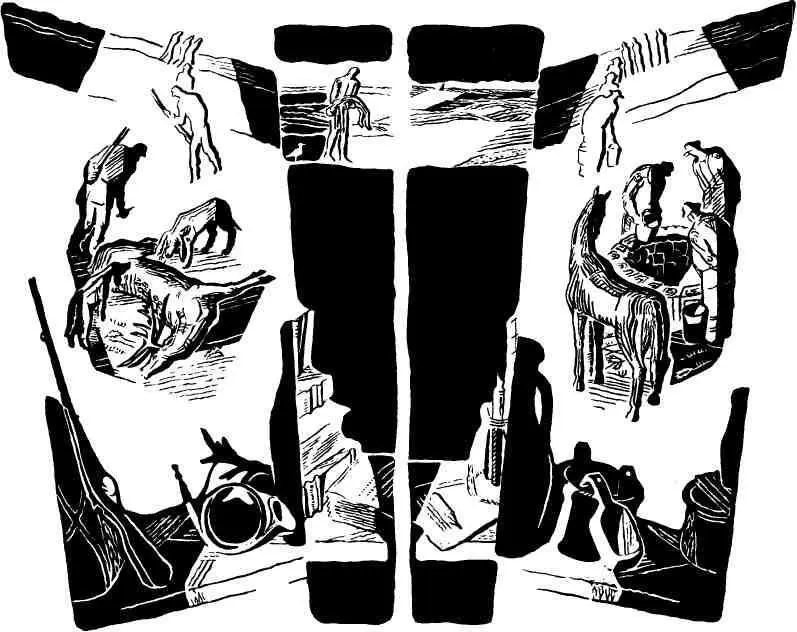

Я дрожу, лежа под одеялом, и спрашиваю себя: зачем я лишаю себя еще одной человеческой добродетели? Ведь это эгоистично, Аленка будет несчастна! Да, но какое отношение это имеет к моему искусству? Несоизмеримые величины! Мое призвание лишает меня права на пожизненные семейные радости, не дай мне бог в них погрязнуть. Искусство — вот моя мораль. Кроме него, все преходяще. Искусством расплачиваюсь я с людьми за поруганную их честь…

Серые задумчивые облака висят над морем. Волны разгуливают по пляжу, подбираются к лодке Николая Васильевича — вот-вот разобьются в щепки. Но его это не заботит, он медленно спускается за мной по крутой тропке. Я слышу, как свистит у него в груди. В моей груди тоже непорядок, сердце колотится, того и гляди разорвется. Я ставлю пожитки на траву, поджидая старика.

— Значит, уезжаешь?

— Уезжаю.

— И даже не простился!

— Тороплюсь. Хочу успеть на автобус. Срочно вызвали, телеграммой…

Он смотрит на меня долго, испытующе — я никогда не видел у него такого пронзительного взгляда, — протягивает руку, и его жесткие, корявые пальцы стискивают мою ладонь.

— Ну, прощай!

Старик отворачивается и начинает медленно спускаться к морю. Ветер треплет рваные полы его пиджака.

Перевод Татьяны Колевой.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу