– Mamá, sólo te pido que te quedes con Kali un poco más.

– Me hiciste prometer que no te tendría miedo, pero no puedes prohibirme que tenga miedo por ti. Sé prudente y llámame para decirme que has llegado bien.

Lauren colgó. Regresó al ropero y se puso de puntillas para llegar a otras bolsas de viaje. Empezó a llenarlas apilando prendas de vestir… y muchas otras cosas.

Arthur se había puesto un pantalón y una camisa. Dio los primeros pasos en la calle del brazo de Rose Morrison.

Detrás de ellos, Pablo tiraba de su correa, frenando con las cuatro patas.

– ¡Ya veremos el final de la película cuando hayas hecho lo que tienes que hacer! -le dijo la señora Morrison a su perro.

La puerta del apartamento se abrió. Robert entró en el salón, Lauren estaba de espaldas y la estrechó entre sus brazos. Ella se sobresaltó.

– ¡No quería asustarte!

– Pues lo has hecho.

Robert miró el equipaje agrupado en mitad de la estancia.

– ¿Te vas de viaje?

– Sólo el fin de semana.

– ¿Y necesitas todas esas bolsas?

– Solamente la pequeña y roja que hay en la entrada, las demás son las tuyas.

Se acercó a él y le puso las manos sobre los hombros.

– Tú dices que las cosas han cambiado desde mi accidente, pero no es cierto. Antes tampoco éramos muy felices. Pero yo tenía mi trabajo, que me impedía darme cuenta. Lo que me fascina es que tú no lo hayas sabido ver.

– Tal vez porque te quiero.

– No, lo que amas es nuestra relación; nos protegemos el uno al otro de la soledad.

– Ya no pitamos tan mal.

– Si fueras más sincero, serías más lúcido. Quisiera que te marcharas, Robert. He reunido todas tus cosas para que te las lleves a tu casa.

Robert la miró con aspecto desamparado.

– ¿Así que ya está, has decidido que se ha terminado?

– No, creo que lo hemos decidido juntos, pero yo he sido la primera en formularlo, eso es todo.

– ¿No quieres que nos demos una segunda oportunidad?

– Sería la tercera. Hace ya mucho tiempo que nos conformamos con estar juntos, pero este conformismo no es suficiente, ahora necesito amar.

– ¿Puedo quedarme aquí esta noche?

– ¿Lo ves? El hombre de mi vida jamás habría preguntado eso.

Lauren cogió su bolsa. Besó a Robert en la mejilla y salió del apartamento sin mirar atrás.

El motor del viejo coche inglés contestó de inmediato. La puerta del garaje se elevó y el Triumph se lanzó hacia Green Street. Giró en la esquina de la calle. En la acera, un jack russell correteaba hacia el parque, y un hombre y una anciana pasaban cerca de un plátano.

Eran casi las cuatro de la tarde cuando cogió la autopista 1, la que bordea el Pacífico. A los lejos, los acantilados parecían recortarse en la bruma, como un bordado de sombras rodeado de fuego.

Al caer el día, llegó a una ciudad casi desierta. Dejó el coche en el aparcamiento junto a la playa y lo instaló, sola, en el malecón. Grandes nubes ocultaban el horizonte. A lo lejos, el cielo viraba del malva al negro.

Cuando comenzaba la noche, bajó al Carmel Valley Inn.

La recepcionista le entregó las llaves de un bungaló que daba a la bahía de Carmel. Lauren deshizo su equipaje cuando los primeros rayos rasgaron el cielo. Corrió al exterior para poner su Triumph al abrigo de un tejado y regresó bajo una lluvia diluviana. Enfundada en un albornoz de algodón grueso, encargó una bandeja y se instaló delante del televisor. En la ABC estaban dando su película preferida, Tú y yo . Se dejó mecer por las gotas que golpeaban los cristales. Con el beso que Cary Grant dio por fin en los labios a Deborah Kerr, cogió la almohada y la apretó contra su cuerpo.

La lluvia cesó a última hora de la madrugada. Los árboles goteaban en el gran parque y Lauren seguía sin poder dormir. Se vistió, se echó una gabardina encima de los hombros y salió de la habitación.

El coche recorría los últimos minutos de aquella larga noche, y los faros iluminaban las rayas anaranjadas y blancas que se alternaban entre cada curva tallada en la parte cóncava de los acantilados. Adivinó a lo lejos los contornos de la propiedad y se metió por un camino de tierra batida.

Después de una curva aparcó en un hueco, escondiendo el coche detrás de una hilera de cipreses. El pórtico verde de hierro forjado se alzaba ante ella. Empujó la verja cerrada con la cadenilla de un letrero que indicaba la dirección de una agencia inmobiliaria de la bahía de Monterrey. Lauren se deslizó entre los dos batientes.

Contempló el paisaje que la rodeaba. Largas franjas de tierra ocre, donde había plantados algunos pinos piñoneros y plátanos, secuoyas, granados y algarrobos, parecían extenderse hasta el mar. Subió por la pequeña escalera de piedra que bordeaba el camino y, a mitad del trayecto, adivinó a su derecha los restos de una rosaleda. El jardín estaba abandonado, pero una multitud de perfumes entremezclados despertaban a cada paso un carrusel de recuerdos. Las hojas de los árboles vibraban por el viento ligero del alba.

Delante de ella, vio la casa de los postigos cerrados. Avanzó hacia la escalinata, subió los peldaños y se detuvo bajo el porche. El océano parecía querer destrozar las rocas, y las olas acarreaban montones de algas entrelazadas con espinos.

El viento echó hacia atrás sus cabellos.

Rodeó la casa, buscando el modo de entrar en ella. Acarició la fachada con la mano y sus dedos se detuvieron en un calce, en la parte inferior de un postigo. Lo retiró y el panel de madera se abrió, chirriando al girar sobre sus goznes.

Lauren apoyó la cabeza contra el cristal. Intentó levantar la ventana de guillotina; insistió, desencajando ligeramente el armazón, que cedió y se deslizó sobre sus rieles. Ya nada le impedía colarse en el interior.

Cerró otra vez el postigo y la ventana detrás de ella. Luego atravesó el pequeño despacho, lanzó una mirada furtiva a la cama y salió.

Fue avanzando con paso lento por el pasillo; detrás de las paredes, cada estancia contenía un secreto. Y Lauren se preguntaba si aquella sensación íntima surgía de un relato escuchado en una habitación de hospital, o si venía aún de más lejos.

Entró en la cocina y su corazón latía cada vez más fuerte; miró a su alrededor con los ojos húmedos. Encima de la mesa, una vieja cafetera italiana le resultó familiar. Vaciló, cogió el objeto y lo acarició antes de dejarlo otra vez.

La siguiente puerta daba al salón. Un largo piano dormía en la oscuridad del lugar. Se aproximó con paso tímido y se sentó en el taburete; sus dedos posados sobre el teclado hilvanaron las primeras y frágiles notas del «Claro de luna» de Werther. Se arrodilló sobre la alfombra e hizo vagar su mano sobre la superficie de lana.

Repasó cada rincón, subió a la planta y fue de habitación en habitación; y poco a poco, los recuerdos de la casa se transformaron en instantes presentes.

Un poco más tarde, bajó y regresó al despacho. Miró la cama, se acercó paso a paso al armario y extendió la mano. Apenas lo había rozado cuando el pomo empezó a girar. Bajo sus ojos, brillaban los dos cierres de una pequeña maleta negra.

Lauren se sentó cruzando las piernas, corrió los dos pestillos y la maleta se abrió.

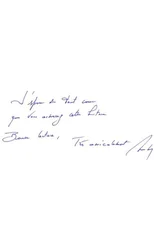

Su interior estaba a rebosar de objetos de todos los tamaños: contenía cartas, algunas fotografías, un avión de pasta de sal, un collar de conchas, una cuchara de plata, dos patucos de bebé y un par de gafas de sol infantiles. Había un sobre de papel Rives que llevaba su nombre. Lo cogió, lo olió, lo despegó y se puso a leer.

A lo largo de las palabras que iba descubriendo con mano temblorosa, los fragmentos de recuerdos recompusieron por fin la historia…

Читать дальше